ニュース

地域保健と職域保健の連携を強化 これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会が報告書

2019年10月08日

厚生労働省の「これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会」(座長:津下一代・あいち健康の森健康科学総合センターセンター長)は、地域保健、職域保健、保険者、学識経験者などの専門家の知見をまとめ、地域保健と職域保健の連携を強化するための報告書を公表した。

地域・職域保健の連携の強化へ

労働者の働き⽅の変化やテクノロジーの発展、時代によって変化する価値観や社会情勢など、健康課題は複雑・多様化している。これらに対応した保健サービスが求められ、地域保健と職域保健のさらなる連携が必要とされている。

両者の連携によって効果的な保健事業を展開できるようになると考えられている。そのための課題は、地域の健康課題の明確化などで、国のデータを地域の協議会へ提供することなどが「⽬指すべき⽅向性」となる。

健康づくりの取組をさらに推進するためには、地域保健と職域保健がこれまで蓄積した方策を互いに提供し合い、連携して取り組むことが不可欠だ。

9月に公開した「地域・職域連携推進ガイドライン」では、地域・職域連携推進協議会の開催にとどまることなく、両者が連携した具体的な取組の実施を促している。

ガイドラインの主な内容は次の通り――。

(1)地域・職域連携の基本的理念の再整理・ 在住者や在勤者の違いによらず、地域保健と職域保健が連携した幅広い取組の促進(地域・職域連携によるポピュレーションアプローチの強化)

・ 多様な関係者がメリットを感じられるような健康に関する取組の推進(健康経営を通じた生産性の向上など)

・ 支援が不十分な層(退職者、被扶養者、小規模事業場など)への対応促進 地域保健と職域保健の連携では、それぞれが実施している健康教育や健康相談、健康に関する情報などを共有し、在住者や在勤者の違いによらず、地域の実情をふまえて、より効果的・効率的な保健事業を展開する必要がある。そのために、課題を明確にし、PDCAサイクルを展開することが重要としている。 地域保健と職域保健が連携することにより、近年の労働者の働き方の変化やライフスタイルの多様化に対応した保健サービスを提供することができる。また、それぞれが保有する予算、専門職の人員などのリソースを可能な限り共有することで、対象者への保健サービスの機会の拡大や、取組の重複を調整することなどにより、リソースを有効に活用することができる。 (2)地域・職域連携推進協議会の効果的運営

・ 事務局機能の強化による協議会の効果的運営の促進

・ 各関係者の役割期待の明確化による、積極的参画の促進

・ 他の健康関係の協議会などとの連携の在り方の明確化による、さらなる効果的な連携 の促進 地域・職域の幅広い対象者の健康づくりを進めるために、保健関係者による連携にとどまらず、幅広い関係者の協力のもと、多面的にアプローチを行い、地域一丸となった取組体制を構築していくことが重要となる。 たとえば、健康経営という考え方にもとづき企業における健康づくりが推進された事例も参考に、自治体で地域の住民や労働者に対する健康づくりに取り組むことは地域の活性化につながるという発想で、健康づくりに取り組んでいくことが望まれる。 (3)具体的な取組実施のために必要な工夫

・ 「実行」を重視した、柔軟なPDCAサイクルにもとづいた事業展開の促進

・ 地域・職域連携推進に向けた共通理解と現場レベルでの連携促進

・ 地域特性に合わせた効果的な事業展開に向けたデータ活用の促進

・ リソースの相互共有・活用などの促進による効率的・効果的な取組の実施 今後は、レセプト情報・特定健診など情報データベース(NDB)をはじめとした国が保有するデータを用いて地域保健・職域保健の課題を把握するための客観的な指標を提供していくことが必要となる。 そのため、国は、各協議会がガイドラインにもとづく事業を開始するまでに継続的な情報提供に向けた研究を推進し、一定の方向性を示していくことが求められている。 これらの成果により、関係者間の課題共有のためデータの可視化や根拠にもとづく評価指標の設定につながる。さらに、先進的な取組みの分析やモデル事業の実施を通じ、連携事業推進のための共通項を抽出し、推進方策について検証を進めるとともに、得られた知見を横展開していくことが有効だ。

地域・職域連携のメリット

地域保健と職域保健が連携することにより、労働者の働き方の変化やライフスタイルの多様化に対応した保健サービスを提供することができる。また、それぞれが保有する予算、専門職の人員などのリソースや知見を可能な限り共有することで、保健サービス提供機会の拡大や、取組の重複を調整することなどによるリソースの有効活用等が可能となる。

(1)地域および職域が保有する健康に関する情報を共有・活用することで、地域全 体の健康課題をより明確に把握することが可能になる。(2)保健サービスの量的な拡大により対象者が自分に合ったサービスを選択し、受けることができる。

(3)保健サービスのアプローチルートの拡大につながり、対象者が保健サービスにアクセスしやすくなる。

(4)地域・職域で提供する保健サービスの方向性の一致を図ることが可能になる。 地域保健と職域保健の連携により、これまで支援が不十分だった層へも対応できるようになると期待される。

(1)働き方の変化や退職などのライフイベントなどに柔軟に対応できる体制の構築により、生涯を通じた継続的な健康支援を実施することが可能となる。

(2)被扶養者等既存の制度では対応が十分ではない層へのアプローチが可能となる。

(3)小規模事業場(自営業者等も含む)などへのアプローチが可能となり、労働者の健康保持増進が図られる。

地域・職域連携推進協議会の効果的な運営

地域・職域連携推進協議会は、都道府県および二次医療圏を単位として設置され、地域・職域連携推進事 業の企画・実施・評価などで関係機関が合意形成する上で中核的役割を果たす。

ガイドラインでは、関係団体は、地域・職域連携推進協議会からの情報を会員に提供するほか、会員に地域・職域連携推進事業への協力を依頼するとともに、必要に応じて連携事業への人的資源の紹介を行うなど、地域・職域連携の取組に参画することが望ましいとされた。

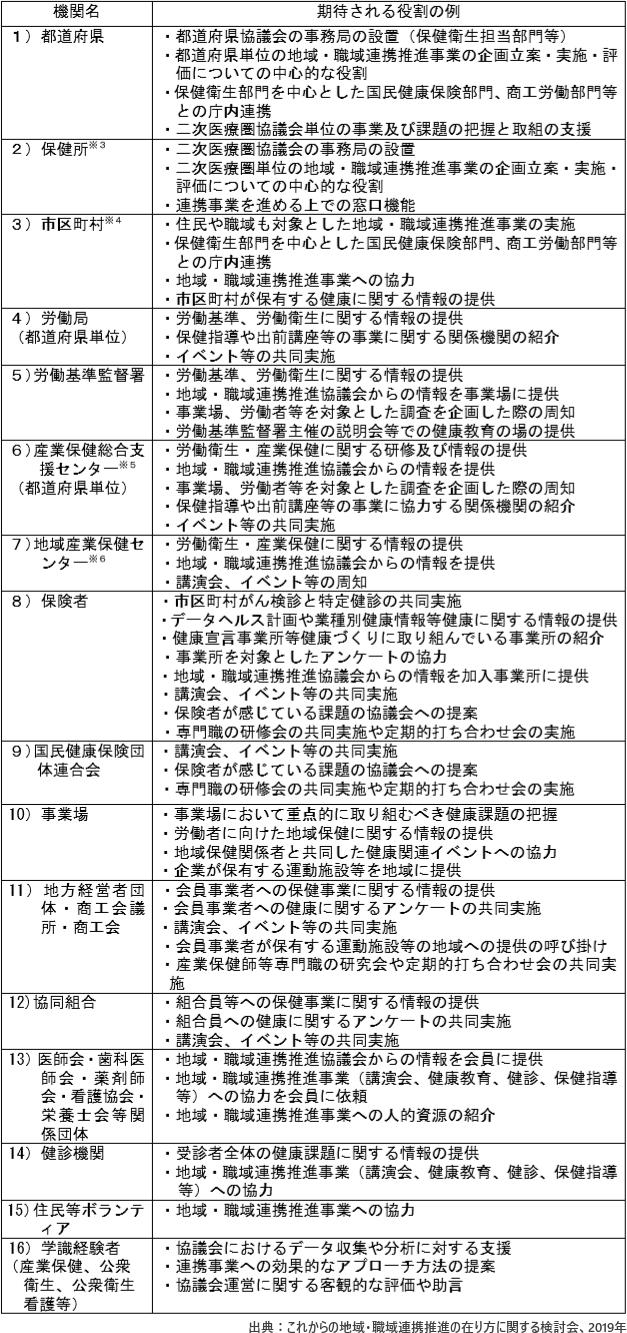

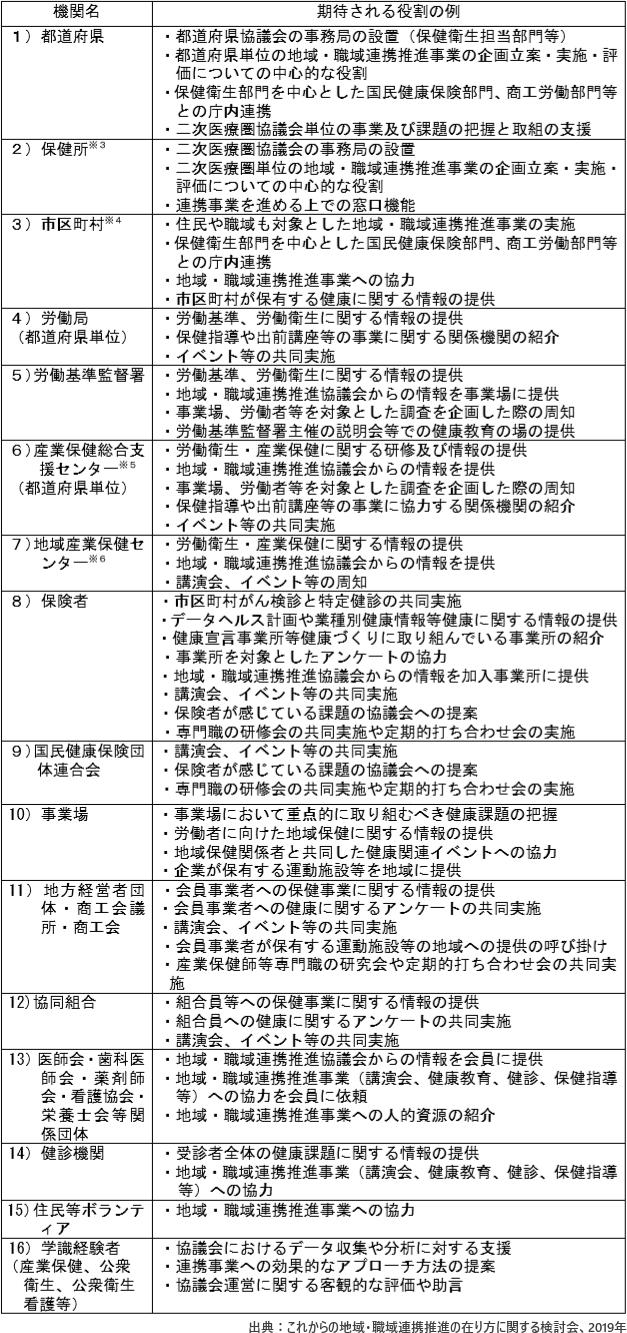

協議会の構成機関に期待される役割

これからの地域・職域連携推進の在り方に関する検討会(厚生労働省)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「保健指導リソースガイド」に関するニュース

- 2025年04月10日

- 【オピニオン公開中】職域で本当に必要な「運動推進」~労働災害防止のための「身体活動」推進の実践~

- 2025年04月01日

- 企業で働く人のこころの健康を支える!「メンタルヘルスサービス」一覧を公開しました【サイト情報】

- 2025年01月27日

- 保健指導や健康教育に役立つ!「資材・ツール」一覧をリニューアルしました【サイト情報】

- 2024年12月19日

- 2024年度版【保健指導アトラス】を公開!保健指導に携わる人が知っておきたい法律・制度

- 2024年09月12日

- 【専門職向けアンケート】メタボ・肥満者への保健指導に関する実態調査(ご回答者にAmazonギフトコード500円分)【受付終了】

- 2024年01月18日

-

【アンケート:抽選でAmazonギフト500円プレゼント】

「健康課題」と「健康管理システム/健康支援サービス」の活用について - 2023年11月27日

- 2023年度版【保健指導アトラス】を公開!保健指導に携わる人が知っておきたい法律・制度

- 2023年10月20日

-

インスリン・フォー・ライフ(IFL)グローバル

最近の活動と取組みについて(アリシア・ジェンキンス代表) - 2023年09月15日

- 2023年インスリン・フォー・ライフ(IFL)のウクライナ支援(IDAF)

- 2023年09月12日

- 期間限定40%オフ!「健診・予防3分間ラーニング」DVDセール開催中!2023年10月13日(金)まで