No.3 地域×企業×専門職がつながる「マムアップパーク」事例集ー先進事例に学ぶ、職場への応用ヒントPR

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)PD補佐

提供 つくばウエルネスリサーチ

オンラインで参加しやすい「マムアップパーク」

提供:つくばウエルネスリサーチ

産前産後の女性を対象に、運動や子育ての学び、専門家とのつながりを提供するマムアップパークは、「誰も取り残さない」ために、オンライン&オンサイトの仕組みを構築しています。[詳細はNo.1で紹介した図「MOM UP PARK(マムアップパーク)の特長」をご参照ください]

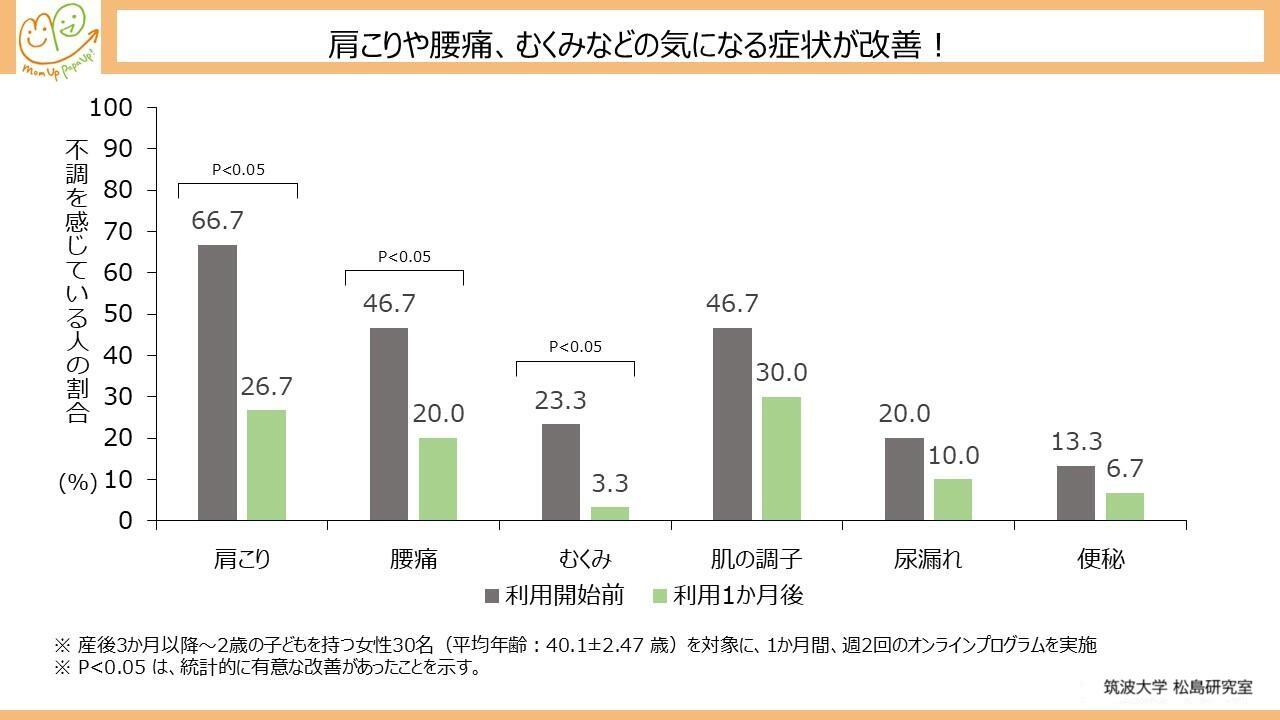

参加者からは「運動は疲れるイメージがあったが、体を動かしてすっきりした」や「自分に目を向ける時間をとっていなかったので、とても癒やされた」「出産後の膝、腰の痛みが少し改善されて楽になった」などの声が寄せられており、効果のほどが伺えます。

全国に14あるモデル地域では、月1回は対面でも教室を開いています。仲間と一緒の時間を過ごしてリフレッシュしたり、悩みや不安を解消したり、「ハイブリッド」による一層の改善効果が見られているところです。

【事例紹介】ある女性の経験から

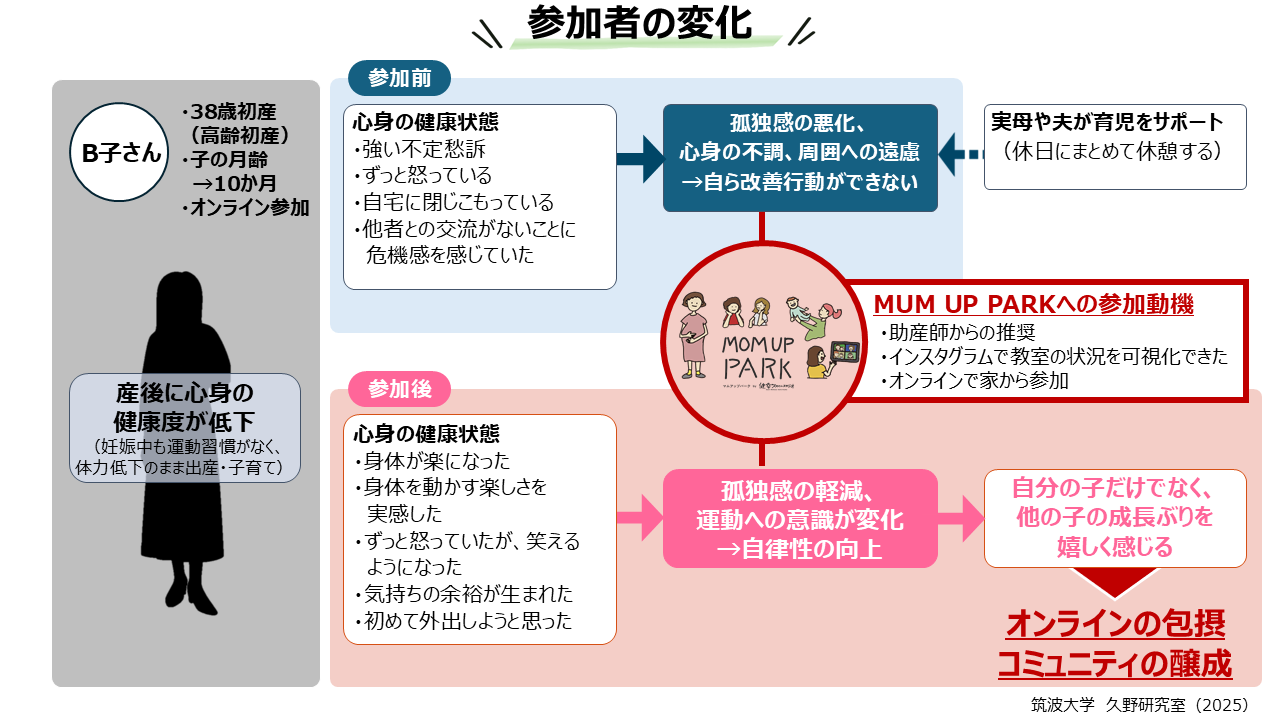

38歳で初めての出産を経験し、10カ月の子どもを持つ女性は産後、心身の健康度が低下。強い不定愁訴のほか、気持ちがずっと怒っている状態で自宅に閉じこもりがちになり、他者との交流がないことに危機感を覚えていました。

全く周囲のサポートがないわけではなく、実母や夫が手伝ってくれることもあり、そのことで逆に遠慮する気持ちが生まれ、自ら改善行動ができない状況になっていました。結果、孤独感が悪化し、心身の不調が強まっていたことから、助産師がマムアップパークへの参加を推奨しました。

最初は他者との交流や運動すること自体に抵抗があった女性ですが、体を動かすことで肩こりや頭痛が改善。体の状態がよくなると会話が楽しくなり、イライラすることも減ったと言います。やはり自分が幸せでなければ、他人の幸せは考えられません。女性は気持ちに余裕ができたことで、ほかの子どもの成長までうれしく感じられるようになった、と答えており、オンラインの包摂(ほうせつ)コミュニティが醸成されたものと考えられます。

企業との連携から社会へ広げていく

これまでは自治体や地域に根付いたNPOなどでの展開が中心でしたが、企業との連携も徐々に進んでいます。2025年7月には、内閣府SIP(戦略的イノベーション創造プログラム)の研究開発事業「ママもまんなか子育て支援プロジェクト」[1]の一環として、株式会社スズケンおよび株式会社EPファーマライン他2社により合同で、妊娠中から産後女性向けのマムアップパーク研修を実施しました。

また埼玉県の武蔵野銀行では、働く妊娠中から未就学児童の子どもを持つ人たちを対象にマムアップパークを導入いただいています。いまは参加者を募っている段階ですが、「体にも良いし、いろいろな情報が得られそうだ」ということで対象となる女性従業員からの期待は高いようです。

武蔵野銀行のマムアップパーク導入をきっかけに、融資先の中小企業にアプローチする試みも始まりました。女性の健康課題への対応を呼びかけるセミナーを企画し、取引先の企業などに呼びかけたところ15社が参加しています。

女性の健康課題を改善する新しい“健幸経営”のお手本として『埼玉モデル』と名付け、地域×企業×専門職がつながる事例として今後も効果を検証していきます。

運動継続のメリットを職域で周知したい

一方で「とにかくプログラムを受ける時間がない」という声もあり、仕事中はもちろん、帰宅してからも育児と家事に追われ、自分のための時間を取ることが非常に困難な状況が伺えます。

筑波大学の研究では、マムアップパークのプログラムに週に2回・月8回参加すれば確実に体の不調が楽になる、という結果が出ています。妊産婦に限った話ではありませんが「運動が大切だ」という認識を従業員の方達の間で広めていただき、「始業前のラジオ体操」のように、就業中でも無理なく参加できる工夫をお願いしたいです。

「マムアップパーク」への参加で、心身の改善(肩こりや腰痛などの不定愁訴)と質的な改善(他の子の成長を嬉しく感じる寛容性など)が認められることが明らかになっています。

また、私たちも就業時間中という大切な時間を使う意義を伝えるために、生産性向上や離職の防止といった効果を数値で“見える化”し、運動を継続するメリットをもっと打ち出していかなければならないと考えています。

高いモチベーションを持って取り組める活動に

私自身も産業保健師として約10年活動していました。予防やポピュレーションアプローチを通じて、住民のウェルビーイングやエンパワーメント向上に貢献したくて保健師になった方が多いのではないかと思います。しかし、実際の現場ではハイリスク者の対応に追われ、なかなか自分が思い描いていた仕事ができていない方もいらっしゃるのではないでしょうか。

また、近年「ママ」となる「働く世代」自身の生活や取り巻く環境も大きく変化しています。これまで中心的な役割を担ってきた市町村の母子保健事業は、利用者の減少などを理由に、縮小や廃止に踏み切る自治体も見られるようになりました。

その背景には、働く世代の多くが「平日の日中」に行政サービスを利用する時間を確保しにくいという現実があります。だからこそ、労働者が長い時間を過ごす「職場=職域」での支援体制を充実させることが、今後ますます重要になっています。

弱者を守るだけではなく、当事者が自律的に頑張る仕組みをどう作るか、そして無関心層にどうやって適切な情報を届けるか。まさに、保健師が持つ公衆衛生活動の力が問われる領域です。

産業保健師の皆さまご自身が高いモチベーションを持ち、ウェルビーイングも向上する取り組みの一つとして、マムアップパークとの連携を検討いただきたいと考えています。

「MOM UP PARK特別プログラム」のご案内

現在、自治体や企業が無償で活用できる、若年女性の健康リテラシーを向上させるポピュレーションアプローチとして、「1回20分、楽しんで学べる無料のオンライン講座“MOM UP PARK特別プログラム”」を実施しています。

月に2~3回、専門家による講座が短時間で気軽に視聴でき、楽しいだけではなく、役立つ知識を身につけていただけます!

まずは、QRコードよりLINEお友達登録いただき、次回の開催情報をお待ちください!

※QRコードがご利用になれない方は、こちらのリンク よりご登録ください。

参 考

[1] 「ママもまんなか」子育て支援プロジェクト(内閣府SIP)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。