No.2 「ママ」だけでなく、すべての女性にひろがる健幸課題ー若年女性の健康状態と、職場で求められるアプローチPR

戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)PD補佐

提供 つくばウエルネスリサーチ

当事者が自律的に取り組める仕組みの構築を

地域や社会で誰もが取り残されず暮らせる仕組みを目指し、内閣府の「戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)」第3期で取り組んでいる「包摂的コミュニティプラットフォームの構築」は、人文社会科学分野からは初めて採用されたテーマです。そのサブ課題の一つが「子育て世代・女性の幸福度向上」で、緊急性の高い課題とされています。

現状、妊婦や子育て期の女性を取り巻く環境は厳しく、内閣府の令和2年度「少子化社会に関する国際意識調査」[1]では「自国は子どもを生み育てやすいと思うか」という質問に対して「そう思わない」と回答した人が61.1%に上り、筑波大学・つくばウエルネスリサーチの調査では妊産婦で「孤独を感じる(孤立している)」と感じる人は48.9%でした。さらに、初産婦の4人に1人に抑うつ症状が見られ、出産前に特に支援が必要と認められる特定妊婦数は過去10年で約9倍に増えています。

SIPのキーワード「自律性」に着目すると、弱者を守るだけでなく、当事者が自律的に取り組める仕組みの構築が重要です。

現状の問題意識

社会側

● 初産婦が孤独を感じる 思う:48.9%

● 自分には人との付き合いがないと感じる 感じる:61.1%

● 自分の子どもが泣きさわぐことで周囲に責められる不安を感じる 思う:63.4%

当事者側

● 身体の健康の大切さを理解し運動を実践中 18.8%(残り81.2%が運動していない潜在層)

● 妊娠・産後の運動の重要性を知らない 78.2%

● 子育て中は精神状態が悪化しても仕方ない 65.5%

● 自分の時間として使える時間が全くない 23.7%

筑波大学・つくばウエルネスリサーチ(2023)

若年女性の「やせ」がもたらすリスク

「若年層の痩せや運動不足による体力低下」は、自律性を高めることで解決につながる課題の一つといえます。

国際比較では日本の若年女性のやせの割合はOECD主要国の中で最も高く9.3%。「令和5年国民健康・栄養調査」[2]によると、女性の12%がBMI18.5未満の「やせ」に該当し、20〜30代女性だけで見れば20.2%と5人に1人に上ります。

痩せ型の若年女性は糖尿病予備群(耐糖能異常)となる割合が約7倍高いとの報告や、「やせ」が骨粗しょう症の原因となること、低栄養の妊婦が胎児に及ぼす影響も指摘されています。

20代や30代で更年期障害の症状を訴える人が増えたり、若年女性の体力低下傾向が見られたりもしていますが、「やせ」がもたらすこのような健康リスクはあまり知られていないのが実情です。

そのため十分な栄養を摂りつつ、適切に体を動かして体力を向上し、心身の健康を維持していくことがいかに大事かを伝え、女性が自律的に取り組める仕組みづくりが求められています。

運動やケアの大切さが理解されていない

「楽しく子育て」をするにも、まず母親が心身ともに健康であることが不可欠です。しかし筑波大学の調査では、妊娠中も運動が必要なことを知らない人の割合は78.2%に上りました。また運動をしていない妊産婦の内訳を見たところ、運動の大切さを理解し、やらなくてはいけないという意識があってもできていない人が46.5%もいました。

そもそも健康のために運動が必要であることを知らない人や、自分は大丈夫だろうと思っている人がいるのに加え、子育てを優先させるあまり、自分のケアは後回しになっている人が半数近くいることになります。

「令和5年国民健康・栄養調査」[2]によると、運動習慣のある女性の割合は70歳以上が最も高い反面、最も低いのは20歳代で、30〜40代も相対的に低い傾向が見られました。若年層の痩せと運動不足が起因の体力不足は、育児や仕事との両立を難しくする大きな要因となっています。

さらに妊娠・子育て期にある女性の健康問題に大きな影響を与えているのが、パートナーや家族のサポート不足です。筑波大学の調査結果で「パートナーや家族からセルフケアの時間を十分にサポートされていない」と感じている人は約7割にのぼりました。

女性の健康課題で経済損失は年間3.4兆円

一方、経済産業省の調べによると、女性特有の健康課題(月経随伴症状、更年期症状、婦人科がん、不妊治療)によって、社会全体で年間約3.4兆円という経済損失が推計されています[3]。

提供:SIP包括課題

たとえば月経随伴症状や更年期症状でパフォーマンスが半分以下になると答えた女性は45%~46%に上るという調査結果[4]や、女性特有の健康課題で42.5%がキャリアを諦めなくてはならないと感じたという結果[5]もあります。

会社全体の「健幸課題」解決を

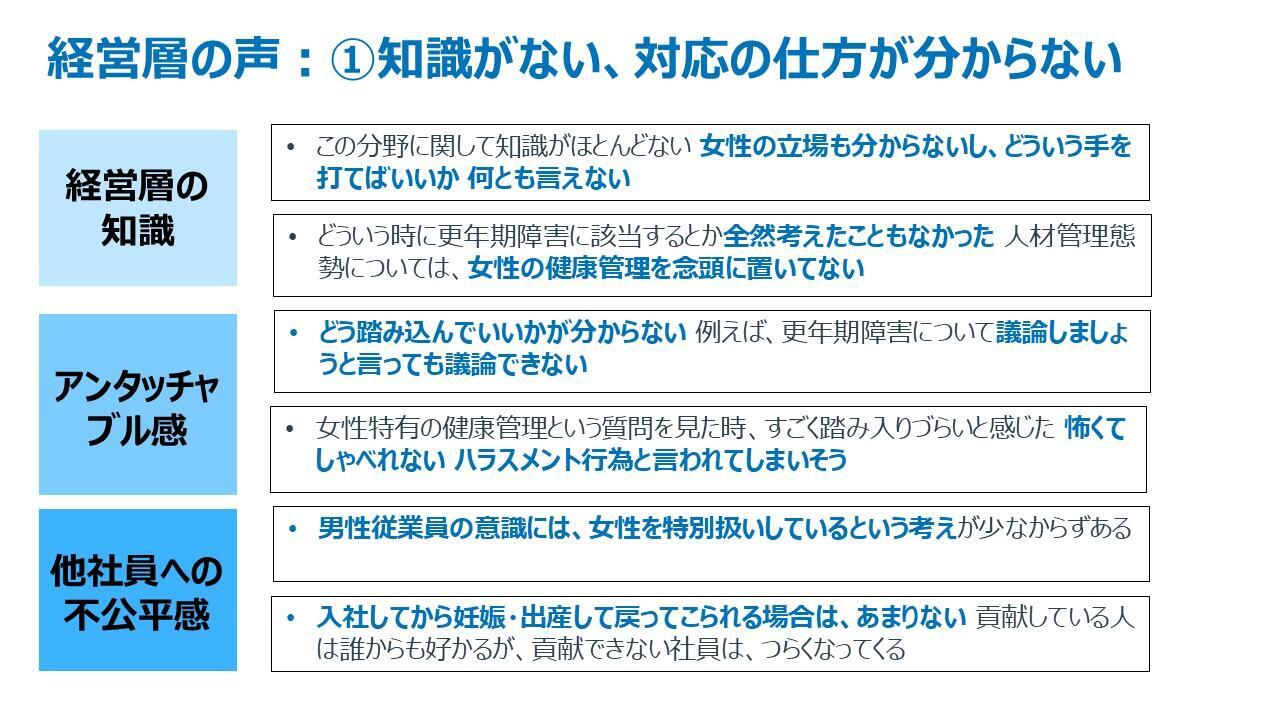

働く女性が増える中、健康経営の観点から女性の健康課題への対策はより一層求められています。育児中の女性従業員に対して職場内の理解が欠如しているという根本的な問題もあり、周囲の寛容性向上も必要です。また、経営層を対象とした調査でも、知識がなく、対応の仕方がわからずに困っているという実態が明らかになっています。

提供:つくばウエルネスリサーチ

このような現状の改善に、従業員や経営層に直接アプローチできる産業保健師の役割は欠かせません。従業員の心身の健康度を高めることは産業保健師にとって大きなやりがいであると同時に、企業にとっても医療等の社会保障費の抑制がなされれば、事業主負担分の軽減につながるとともに、生産性向上につながる非常に大きなインパクトがあります。

とはいえ、母子保健分野になかなか手が回らないという産業保健師の声もあります。もしそのような悩みがあるときは、マムアップパークを女性従業員の「健幸課題」解決に役立てていただきたいです。

最近の研究では、筋肉が動くことで「マイオカイン」というホルモン様物質が分泌され、代謝改善や脳の活性化につながることがわかってきました。産業保健師とマムアップパークの連携で産前産後の女性に運動機会を提供すると同時に、企業全体で運動意識の向上を高め、健康経営につなげてほしいと考えています。

参 考

[1] 令和2年度「少子化社会に関する国際意識調査」報告書(概要版)(内閣府)

[2] 令和5年国民健康栄養調査(厚生労働省)

[3] 女性特有の健康課題による経済損失の試算と健康経営の必要性について(経済産業省)

[4] 働く女性の健康増進調査2018 (経済産業省)

[5] 「働く女性の健康推進」に関する実態調査 (経済産業省)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。