オピニオン/保健指導あれこれ

特定保健指導における健康保険組合・事業所・労働衛生機関との連携について ~労働衛生機関の保健師としての6年間の取り組みから~

No.1 特定健診・特定保健指導の捉え方

(公財)神奈川県予防医学協会 健康創造室・相談課

2014年05月27日

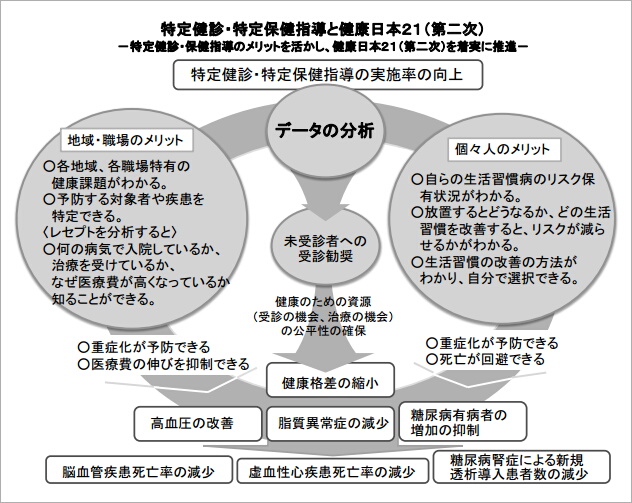

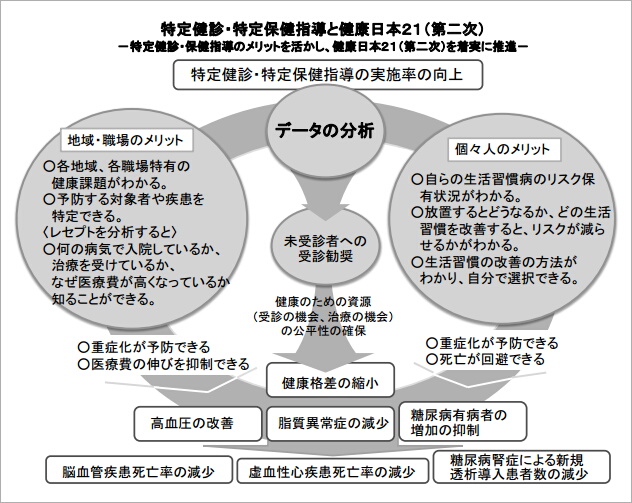

<<図1 特定健診・特定保健指導と健康日本21(第2次)>>

*標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】より引用

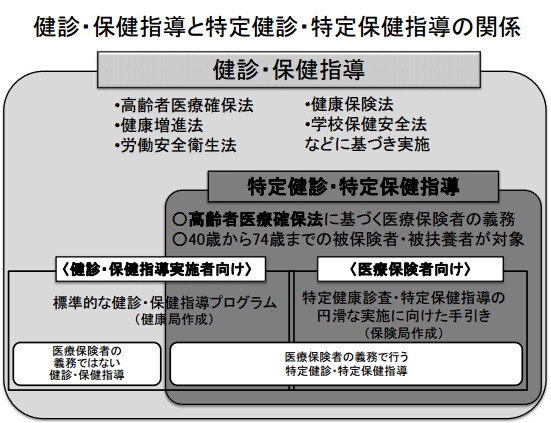

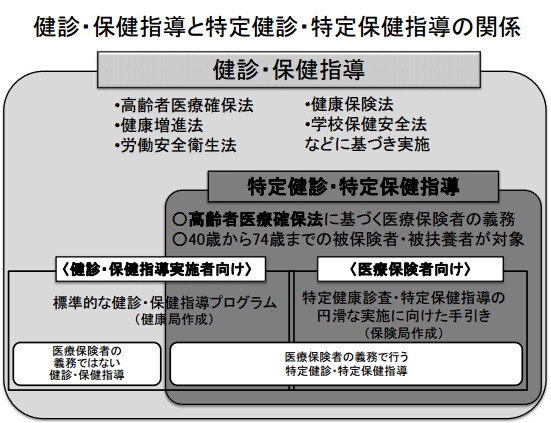

2)図2は、健診・保健指導と特定健診・特定保健指導の関係がわかります。健康増進に係る法律は高齢者医療確保法だけではありませんので、健康増進に係る法律を広く認識しておく必要があります。

例えば、企業に勤める人は労働安全衛生法に基づく健診と事後指導を受ける対象であり、同時に健康保険組合に加入している方が多いので高齢者医療確保法に基づく特定健診・特定保健指導も受ける対象となります。

このようにひとつの事業だけに集中せずに俯瞰でみてみると、1人の対象者があらゆる事業の対象になっていることがわかるのではないでしょうか。

*標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】より引用

<<図2 健診・保健指導と特定健診・特定保健指導の関係>>

*標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】より引用

もし、それぞれの事業の実施者が自身の事業だけを考えていては、同じ対象者に同じような保健指導を行い、本人の時間を無駄にしてしまうかもしれませんし、実施者にとっても効率の良い保健指導とはいえません。また、複数の健康課題を抱える対象者に対しそれぞれの実施者が異なる保健指導を行っては、優先度は考慮されず対象者を困惑させてしまうかもしれません。

しかし、事業や関係する法律の全体像を理解し、それぞれの特徴をふまえ連携することができれば、対象者にとっても実施者にとっても有効な健康増進策となると考えています。そもそも看護とは対象を全人的に捉えるものですので、わたしたち看護職はその観点を大切にし、事業に携わりたいなと思っています。

*標準的な健診・保健指導プログラム【改訂版】より引用

「特定保健指導における健康保険組合・事業所・労働衛生機関との連携について ~労働衛生機関の保健師としての6年間の取り組みから~」もくじ

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年10月30日

- 男性で「毎日2合以上」の飲酒に腎機能低下リスク 大阪府17万人の特定健診データで判明

- 2025年10月30日

- 「メタボ健診」で国保加入現役世代の生活習慣病罹患率が約10%減少

- 2025年10月20日

- 地中海式ダイエットは歯周病も予防する?

- 2025年10月08日

- 【10月8日は「糖をはかる日」】血糖変動の"見える化"で未来の健康づくりを

- 2025年10月06日

- MASLDに伴う死亡リスクを高める3種類の健康問題