ノンアルコール飲料の活用が ''減酒支援ツール'' に?

特定保健指導・健康経営での活用法とはPR

PR アサヒビール株式会社

産業保健の現場で取り組みが難しいとされる「減酒支援」。しかし今、ノンアルコール飲料を活用することで、無理なく継続可能な減酒方法が注目されています。

アサヒビールと筑波大学の共同研究では、ノンアルコール飲料を日常的に取り入れることで、飲酒量の継続的な減少につながることが明らかになりました。第98回 日本産業衛生学会では、筑波大学・吉本 尚先生がこの「ノンアルコール飲料への置き換え」アプローチに関する研究成果を発表。

本記事では、講演で紹介された減酒支援とノンアルコール飲料の最新知見と、保健指導の実践に活かせる具体的な方法をご紹介します。

目 次

ノンアルコール飲料による減酒支援の可能性

保健指導・労働生産性への応用を探る(日本産業衛生学会より)

講演を行う吉本 尚医師

第98回日本産業衛生学会(2025年5月14〜17日)で行われたランチョンセミナー「ノンアルコール飲料による減酒支援~特定保健指導や労働生産性向上にどう生かすか~」(共催:アサヒビール株式会社)に、筑波大学健幸ライフスタイル開発研究センター長/医学医療系 地域総合診療医学准教授の吉本 尚医師が登壇しました。

吉本医師は2024年2月に厚生労働省がまとめた「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」[1]の策定に委員として関わるなど、アルコール関連問題対策の第一人者として知られています。

「適量」は存在しない 飲酒量を減らしていく取り組みが望まれる

セミナーで吉本医師は、従業員のアルコール関連問題について企業が組織的に取り組むメリットを紹介。

そのうえで「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」で、生活習慣病のリスクを高める飲酒量は、1日あたりの純アルコール摂取量が「男性40g以上、女性20g以上」摂取した場合、となっているものの、「純アルコール量を意識せずに飲酒している人が多い」と指摘しました。

また、近年は「1日の飲酒量はゼロが望ましい」とする研究結果も重視されるようになりました。そのため吉本医師は、飲酒に"適量"という表現は適切ではなく、飲酒量を少しずつ減らしていく取り組みが求められている、と説明しました。

飲み過ぎの人の把握が重要 アルコール健康障害対策のガイドラインより

続けて、筑波大学健幸ライフスタイル開発研究センターが2024年4月に公表した、アルコール健康障害対策を目的とした3種類のガイドラインについても紹介[2]。

このうち「健康診断および保健指導におけるアルコール健康障害への早期介入に関するガイドライン」を取り上げ、「特定健診の指標を使って、飲み過ぎの人を把握するのが大事」だと強調していました。

ノンアルコール飲料の摂取量と飲酒量減少に相関 筑波大学らが明らかに

では実際に減酒を勧める際には、どのような関わり方が有効なのでしょうか? その一つの解決策が、過剰飲酒者※に対するノンアルコール飲料(以下、ノンアル飲料)を用いた飲酒量コントロール方法です。

※1日当たり平均男性40g、女性20g以上の純アルコール量を摂取(過剰飲酒)している者

これは「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」にて生活習慣病リスクを高める飲酒量と定義されている

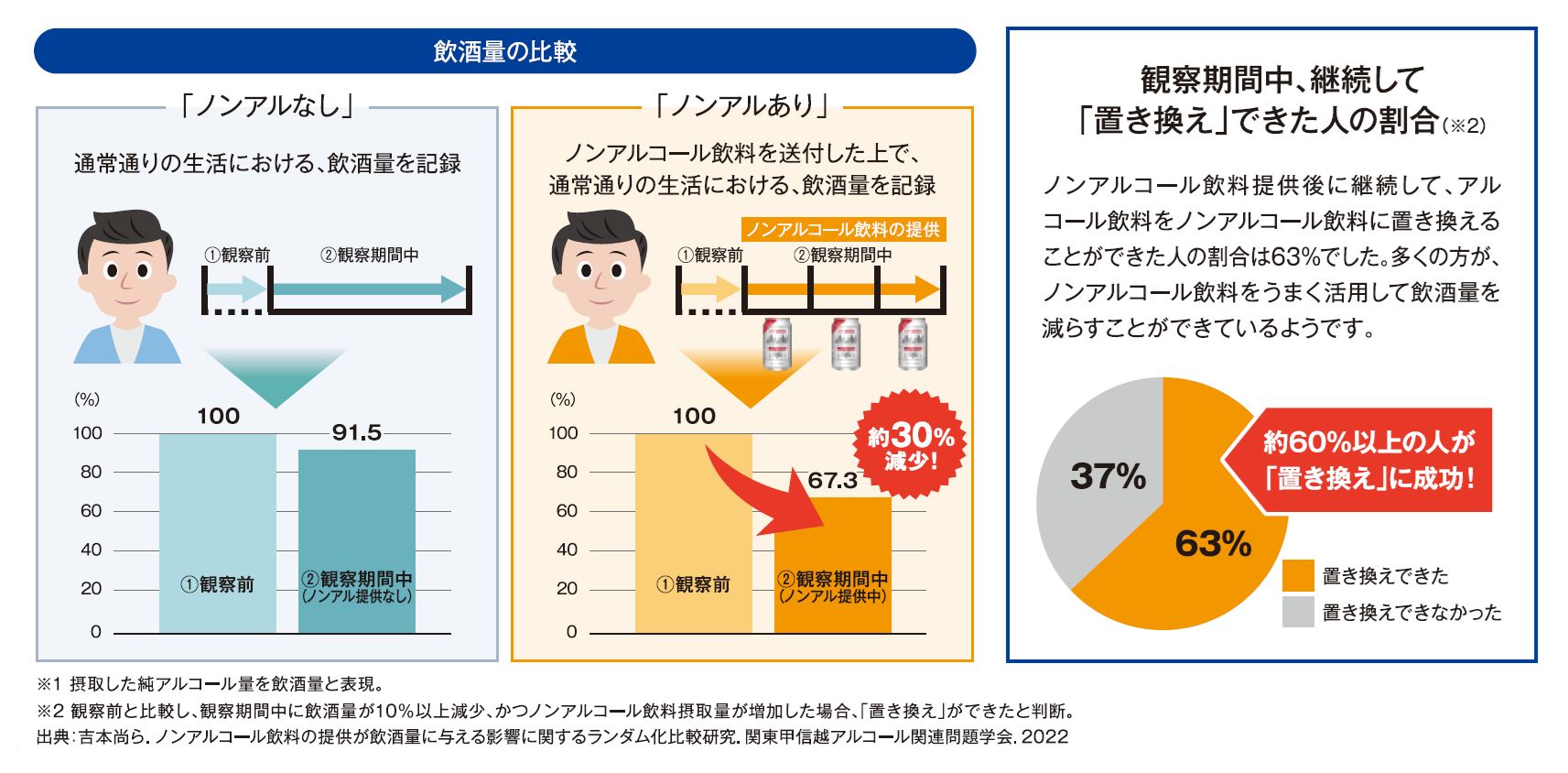

筑波大学は2022年からアサヒビールと共同で、ノンアル飲料の提供で飲酒量が減少するかどうかについて研究。参加者123人を2つのグループに分け、一方にはノンアル飲料を12週間提供し、比較を行いました。

結果、提供を受けたグループは観察前に比べて飲酒量が約30%減少。さらに提供期間終了後も、継続してノンアル飲料に置き換えられた人の割合は63%でした。

ノンアルコール飲料の取り入れ有無による飲酒量の比較(アサヒビール・筑波大学 共同研究より)

ノンアル飲料の摂取量の増加と、飲酒量の減少に相関が見られたことから、ノンアル飲料への置き換えが過剰飲酒対策に有用で、飲酒量の低下につなげられたことがわかったのです。「アルコール飲料を減らすよう指導するより、ノンアル飲料に置き換えをしましょう、とワンクッション置く方が減酒につながりやすいと言えます」(吉本医師)

健康関連指標の改善に貢献する可能性が示唆される

この成果をもとに、ノンアル飲料の提供が労働生産性や健康関連指標にどのような影響を与えるのかについて調査した、最新の研究結果が紹介されました。2024年に行われたこの研究では健康経営を推進する企業で働く、アルコール依存症者を除いた従業員で、前述の研究より多い278人を対象にしています。

具体的には、ノンアル飲料を無償で提供するグループと提供しないグループに分け、日々の飲酒量や頻度をアサヒビールが開発した「飲酒量レコーディング」に記録。

そのうえで調査実施前から実施後、4回にわたってアンケートを行い、労働生産性のほか、ワークエンゲージメントや睡眠、慢性疲労、メンタルヘルス、ウェルビーイング、人生満足度などについて聞いた結果を分析したものです。

その結果、前述の研究と同様、ノンアル飲料の提供によって減酒効果の再現性が認められました。また、ノンアル飲料の提供を受けたグループには、慢性疲労感(身体的)の低下、メンタルヘルスの改善、ウェルビーイングの向上といった健康関連指標で有意な変化が見られた、ということです。

吉本医師によると、過剰飲酒によって「疲労感の増加」「不安・抑うつの悪化」「ウェルビーイングの低下」が引き起こされるという先行研究があることから、今回の結果がノンアル飲料自体の効果なのかどうか、追加解析していく必要があると述べられました。

* * *

特定保健指導や健康経営の現場において、ノンアル飲料の活用は「無理なく・自然に」減酒を促す新たなツールとなり得る可能性が高いことが、セミナーを通じて多くの産業保健職に伝えられました。

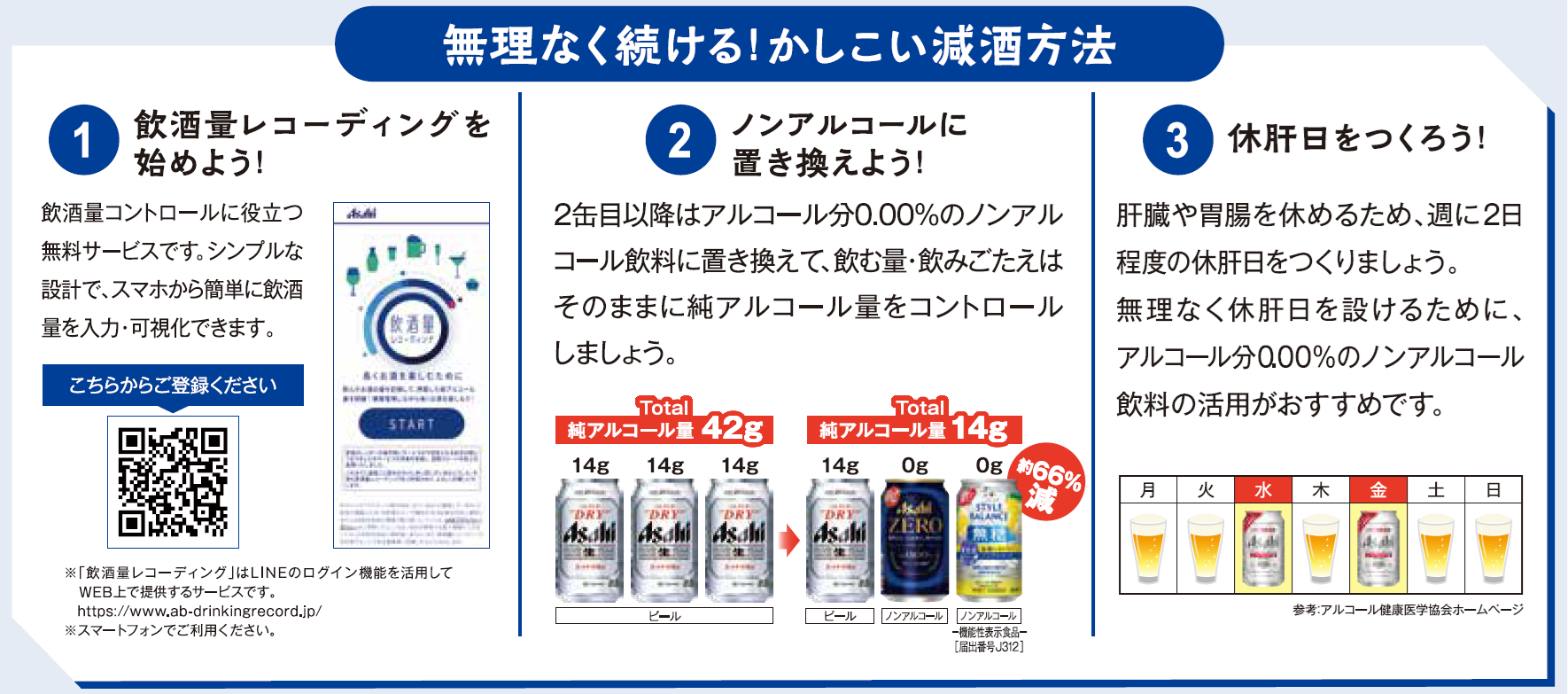

「飲酒量コントロール」で無理なく・かしこく減酒しましょう!

アサヒビールでは、ノンアル飲料を活用した、おいしく・賢い「飲酒量コントロール」を提唱しています。「無理なく続けられる」ことを大切にしており、保健指導でも、減酒を達成するために高い有用性が期待できます。

アサヒビール制作資料より

アサヒビールが提唱する「飲酒量コントロール」は、飲む量・飲みごたえをそのままに、純アルコール量をコントロールするという手法です。

たとえば、飲酒量コントロールを普段の飲酒日に行う場合は、アルコール度数5%のビールを3本飲む代わりに、それぞれをアルコール度数3.5%のビールに置き換えたり、3本の内、1本をノンアル飲料に置き換えることで、「飲む容量」自体はそのままに純アルコール量を減らしていくものです。

週2日の休肝日を設けることが推奨されるなか、休肝日を「ただお酒を飲まない我慢の日」とするのではなく、「ノンアル飲料を楽しむ日」にすることで、食事の楽しさを損なわずに、無理なく減酒を実践できます。

「飲酒量コントロール」のポイントは、自分自身にあったノンアル飲料を活用することです。ここ数年で、さまざまなノンアル飲料が開発されており、ビールテイストやサワーテイストなど、個人の「好み」に合わせた選択が可能になっています。

さらに、食事・栄養指導にも役立つゼロカロリー製品も多数あり、「味」に関する改良が進められたことで、本物のお酒と遜色ないと評される商品が存在します。

ビール党には「ビールテイスト」のノンアル飲料、レモンサワーやハイボール党には「レモンサワーテイスト」「ハイボールテイスト」といったように、自分自身が飲みたいノンアル飲料を選択し、「飲酒量コントロール」に取り入れていただきたいと思っています。

自分が摂取した純アルコール量の管理を簡単に行えるように、アサヒビールでは「飲酒量レコーディング」という記録ツールを提供しています。

スマートフォンから簡単に操作できる無料サービスで、日々の飲酒量を可視化することで、利用者の意識変容を促し、減酒に繋げていくことができます。

こうしたシンプルかつ継続しやすい方法は、過剰飲酒に起因する生活習慣病のリスク低減だけでなく、本人の健康意識向上にもつながると考えています。

保健指導の場で「できそう」と感じてもらえるアプローチとして、アサヒビールの提唱する「飲酒量コントロール」を、ぜひご活用ください。

スマドリセミナー(適正飲酒セミナー)のご案内

アサヒビールは企業の健康経営推進や、従業員の飲酒リテラシー向上をサポートするために、「スマドリセミナー(適正飲酒セミナー)」を提供しています。

スマートドリンキング(=スマドリ)とは?

飲む人も飲まない人もみんなが楽しめる、体質や気分に合わせた自由な飲み方。

それが、スマートドリンキング(=スマドリ)です。

標準的なセミナー内容

- 対象年齢:20歳以上

- セミナー時間:60分(ご希望に応じます)

- 人数:20~100人程度

- 構成:パッチテスト(10分)、講義(30~40分)、質疑(10分)

参考文献

[1]厚生労働省「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/content/001211944.pdf(2025年 6月現在)

[2]筑波大学健幸ライフスタイル開発研究センター「アルコール健康障害に係る地域医療連携等の効果検証および関係者連携会議の実態調査に関する研究」https://rdcli.md.tsukuba.ac.jp/resource/2503250104.pdf(2025年 6月現在)

関連リンク

アサヒビール株式会社「責任ある飲酒」

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。