頭痛や腹痛など「症状の数」で思春期の抑うつ症状早期発見 数と頻度に注目

国立成育医療研究センター(東京都世田谷区大蔵、五十嵐隆理事長)の研究グループはこのほど、10歳から15歳の小児を対象にした大規模調査を解析し、身体症状の出現状況と抑うつ症状との関連を調査。

その結果、頭痛や腹痛、背部痛、めまいの身体症状がある子どもほど、抑うつ症状のリスクが高まることがわかった。

症状の数が多いほど注意

国立成育医療研究センターで研究にあたったのは、教育研修センターの新野一眞氏、女性のライフコース疫学研究室の石塚一枝氏、社会医学研究部のAurelie Piedvache氏、森崎菜穂氏らのグループ。

思春期の抑うつ症状は世界的に増加しており、学業不振や不登校、将来の精神疾患、さらには自殺にもつながる深刻な問題になっている。一方で、子ども自身が心の不調をうまく言葉にできなかったり、助けを求めることをためらったりすることから、周囲が気づきにくいという課題がある。

そのため研究グループでは、全国から無作為に選ばれた10歳〜15歳の小児2268人を対象とした調査データを用い、過去6カ月以内に経験した「頭痛・腹痛・背部痛・めまい」の身体症状と、国際的に広く用いられる思春期用質問票(PHQ-A)を用いた抑うつ症状の程度を評価した。

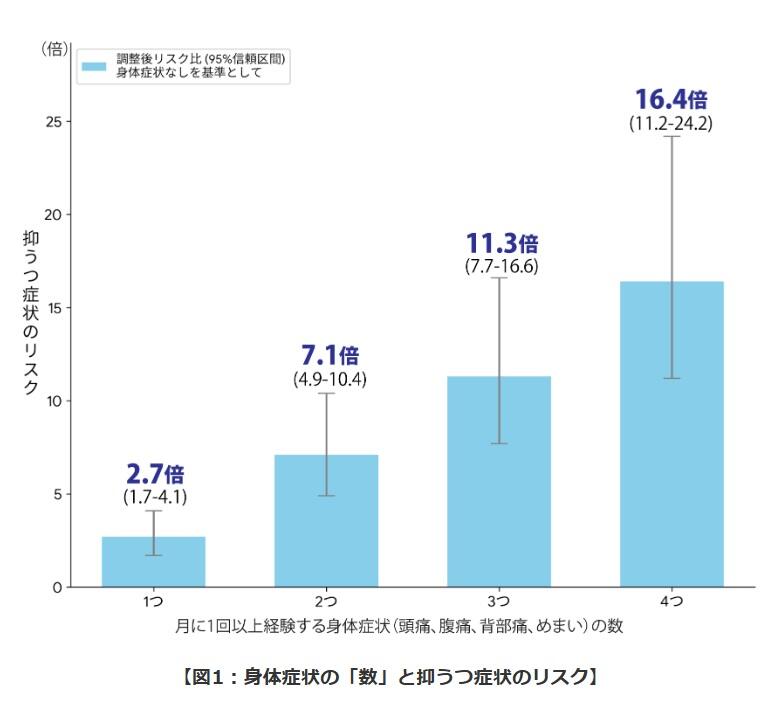

その結果、頭痛・腹痛・背部痛・めまいの4症状のうち、月に1回以上経験する症状が1つある子どもは、症状がない子どもに比べて2.7倍抑うつ症状のリスクが高いことが明らかになった。

さらに症状が2つある子どもは7.1倍、3つある子どもは11.3倍、4つある子どもは16.4倍も高くなり、症状の数が多いほど注意を要することがわかる。

出典:国立成育医療研究センター「身体症状の「数」が思春期の抑うつ症状の早期発見につながる可能性 〜10~15歳の小児の全国大規模調査で判明〜」(2025年09月02日)

これらの分析を踏まえ研究グループでは、子どもが頭痛や腹痛、背部痛、めまいの身体症状を訴えるとき、症状の数と頻度に注目すれば、見過ごされがちな抑うつ症状の早期発見につながることを指摘。

今回の分析によって「見過ごされやすい抑うつ症状の早期発見に役立ち、家庭や学校、プライマリケアの現場で活用できる簡便なスクリーニング方法になる可能性がある」とした。

児童生徒の自殺問題は深刻化

厚生労働省のまとめでは、昨年1年間に自殺した児童・生徒は確定値で529人と過去最多。

この状況を深刻に受け止め、政府は9月11日、こども家庭庁や厚生労働省、文部科学省など関係省庁の連絡会議を開催し、省庁一丸となって子どもの自殺を防止する政策パッケージをまとめた。

心の不調を訴える若者が増えている背景には、本人の自覚がないことや相談しにくい状況があるとされ、周囲の大人が身体状況などから、心の変化を察知することも有効とされている。

身体症状の「数」が思春期の抑うつ症状の早期発見につながる可能性 〜10~15歳の小児の全国大規模調査で判明〜(国立生育医療研究センター)本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。