健康関連アプリ活用で特定保健指導の成果向上 利用率・代謝改善に有意差

女子栄養大学・筑波大学・北里大学などの研究グループは、特定保健指導における健康関連アプリ導入支援の効果に関する研究報告を発表した。

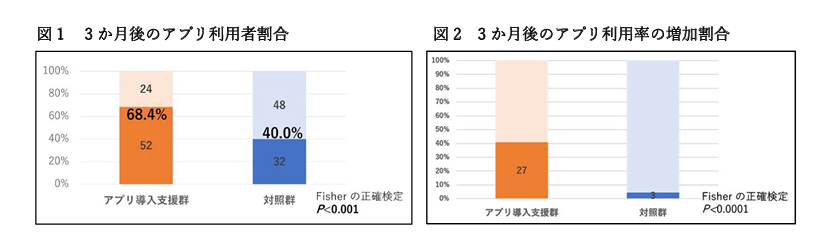

その結果、介入群の3カ月後のアプリ利用率は対照群を大きく上回った。また、介入群では体重減少や中性脂肪の改善がみられ、アプリ導入が保健指導の効果を上げる可能性が示された。

保健指導の現場で人的・財政的資源が限られていても、デジタルツールを活用することで、将来的にはより広い集団や地域への応用が期待できる。

特定保健指導の限界と、新たな介入の必要性

2008年から国民の一次予防施策である特定保健指導が全国的に実施され、体重減少や動脈硬化性疾患のリスク軽減に寄与してきた。

しかし、初回面談のみを行い、その後の自己管理を行う動機づけ支援では介入回数が少ないことから、対象者の中には途中でモチベーションが下がってしまい、行動変容に導きにくいことが課題となっている。

また、過去に特定保健指導を受けた経験がある人は、再度同様の指導を受けても効果が得られにくいことが報告されており、他の介入を組み合わせる方が効果的な可能性がある。

近年、医療専門家監修やAIを活用したフィードバック機能が備わったアプリが急速に普及し、生活習慣改善や行動変容支援ツールとして注目されている。

そこで本研究では、特定保健指導を受けた経験があり、標準的な指導への反応が低いと予想される参加者を対象に、市販の健康関連アプリの使用を推奨することで得られる生活習慣の改善と、アプリ利用率を調査した。

アプリ導入支援群で体重・代謝に改善効果

研究は、女子栄養大学栄養学部 津下一代教授、名古屋大学医学部附属病院 糖尿病・内分泌内科 尾上剛史病院講師、筑波大学体育系 中田由夫教授、北里大学医学部 松崎慶一講師らの研究グループによるもの。研究成果は「Journal of Occupational Health」に掲載された。

研究グループは、市販の健康関連アプリの導入支援がアプリ利用率や生活習慣の改善に及ぼす効果を検証した。

40歳から64歳までの健診受診者で過去に特定保健指導の参加歴があり、糖尿病、高血圧症、脂質異常症の服薬をしていないスマートフォンを日常的に利用している人の中から動機づけ支援参加者156名で行った。

介入群(アプリ導入支援あり)76名と対照群(支援なし)80名に分けられた両グループが、標準的な動機づけ支援プログラムに参加。両群とも行動目標を設定し、介入群には初回面談中に決定した行動目標に基づいて、市販の健康関連アプリの導入支援を行った。

例えば、運動に取り組みたい参加者には、歩数管理に特化したアプリを推奨し、ダウンロードとセットアップに関するサポートも行った。アプリを使用するか、使用する場合はどのアプリを選択するかについての最終決定は、参加者自身に決定を委ねた。

一方で対照群は標準的な支援プログラムのみとし、健康関連アプリの紹介は行ったが導入支援は提供しなかった。

その結果、3カ月後の健康関連アプリ利用率はアプリ導入支援介入群で68.4%に達し、対照群の40.0%を大きく上回った。また、対照群では3カ月後の有意な体重減少は見られなかったが、介入群では-0.85kgの体重減少がみられた。

介入群では1年後の腹囲および中性脂肪の改善も見られ、代謝面での効果が示された。

出典:プレスリリース「特定保健指導における健康関連アプリ導入支援でアプリ利用率が大幅に向上」P.1

(女子栄養大学、筑波大学、北里研究所北里大学・2025年8月25日)

| 健康関連アプリの名称(参加者数) | 開 発 | 特 徴 |

|---|---|---|

| Beatfit(ビートフィット) (参加者 14名) |

https://www.beatfit.jp/ アリストル |

フィットネス音声ガイド付きの運動支援アプリ。 |

| aruku&(あるくと) (参加者 27名) |

https://www.arukuto.jp/ ONE COMPATH |

歩数に応じてインセンティブが付与される歩数促進アプリ。 |

| カロママプラス (参加者 23名) |

https://calomama.com/ Wellmira |

AIが食事・運動・睡眠などを解析してアドバイスを行うアプリ。 |

| 減酒にっき (参加者 9名) |

https://gen-shu.jp/app/ 大塚製薬 |

飲酒量低減の目標達成や受診継続をサポートするアプリ。 |

| みんチャレ (参加者 2名) |

https://minchalle.com/ エーテンラボ |

専門家監修のもと、5人1組で続ける「習慣化アプリ」。 |

| ボディグラム (参加者 18名) |

https://www.bodygram.com/ja Bodygram |

写真を撮るだけで体のサイズ採寸や姿勢分析ができるアプリ。 |

出典:Effectiveness of recommendations in promoting the use of mobile health applications in health guidance.

Table1をもとに編集部にて作成

現場での普及に向けマニュアル・研修整備が必要

本研究は、市販の健康関連アプリの導入支援が、従来の動機づけ支援の弱点を補い、行動変容や代謝指標の改善を促す有効な手段となり得ることを示した。専用アプリを新たに開発する必要がなく、市販アプリを活用できる点も、コストやリソース面で利点がある。

一方で、参加者のアプリ継続率が高かった背景には、医療専門家による適切な助言と支援があった可能性も指摘している。研究グループは、現場に成果を還元し、保健指導の負担を増やさずにアプリ活用を広げていくためには、以下の取り組みが必要だとしている。

- 初回面談時に効率的にアプリ導入を支援できる、指導者向けマニュアルや研修プログラムの整備

- 行動目標やデジタルリテラシーに応じた、適切なアプリ選定手順の普及

こうした仕組みが整うことで、人的・財政的な制約がある中でも、質の高い保健指導を持続的に提供できる体制が構築できる可能性があると研究者は述べている。

参考資料

特定保健指導における健康関連アプリ導入支援でアプリ利用率が大幅に向上~生活習慣改善にも効果の可能性を示す~|北里研究所

Effectiveness of recommendations in promoting the use of mobile health applications in health guidance: a randomized controlled trial|Journal of Occupational Health

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。