2週間のデトックスで生産性が変わる?

大塚製薬の『アルコールチャレンジ』に学ぶ健康経営PR

提供 大塚製薬株式会社

健康経営に積極的に取り組む大塚製薬株式会社では、社員の生産性とワークエンゲージメント向上を目指し、2022年から「大塚ヘルスアップチャレンジ」を展開しています。中でも注目は、参加者の74%が達成した「アルコールデトックス!メールサポート」。2週間の禁酒チャレンジで、睡眠改善や経済効果など、大きな成果を上げています。

楽しみながら行動変容を促すユニークな取り組みを、人事部健康管理室室長の武田めぐみさんに詳しく伺いました。低コストで導入できる実践的な手法として、自社での展開にも参考になる内容です。

※取り組みの詳細は解説動画でもご覧いただけます。詳細はこちら▶

大塚製薬株式会社(以下、大塚製薬)は企業理念を実現するためには、社員一人ひとりの心身の健康が不可欠だと考え、健康宣言を策定。社員とその家族が健康であるのはもちろん、いきいきと働ける職場環境の整備にも注力しています。

武田めぐみさん

「"生産性向上"と"ワークエンゲージメント向上"を健康経営で達成したい目標として掲げ、健康管理室はさまざまな施策を展開しています」、そう話すのは同社人事部健康管理室室長の武田めぐみさんです。

ワークエンゲージメントとは、仕事にやりがいや誇りを感じて熱心に取り組み、仕事から活力を得ている状態のこと。

同社では、生産性だけでなくワークエンゲージメントの向上も目標に据えることで、やる気と成果の好循環を生むことを目指しています。

健康管理室は、同社の健康課題解決に向けた目標や解決したい健康課題などを「戦略マップ」[1]としてまとめ、イベントやセミナー、情報提供や相談対応など、10項目以上の取り組みを展開。

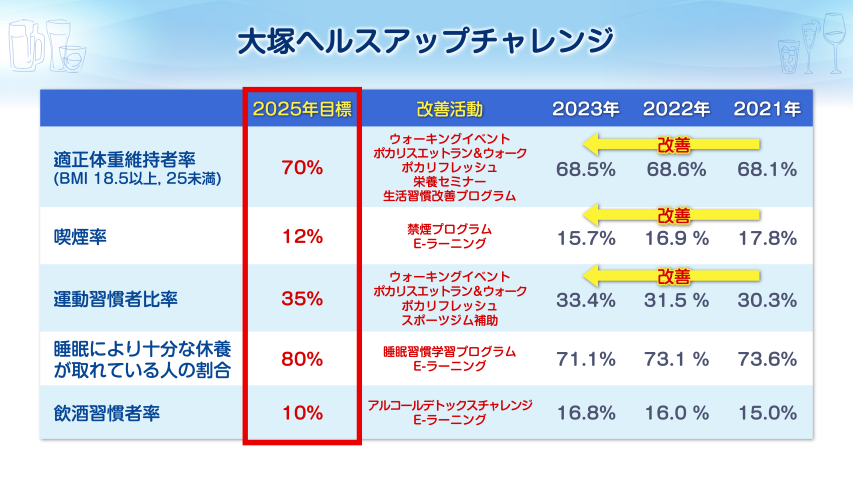

その一環として2022年から3カ年計画で生活習慣病予防のための改善活動、その名も「大塚ヘルスアップチャレンジ」を始動しました。これは適正体重、運動習慣、喫煙、睡眠、飲酒の5項目で目標を定め、2025年の健康診断結果での達成を目指すものです。

「ヘルスアップチャレンジ」で飲酒習慣改善に着手した理由

すでにさまざまな取り組みがある中で、「ヘルスアップチャレンジ」を新たに加えたのは、健康管理室に所属する医療担当者から「大塚ヘルスアップチャレンジという"冠"をつけ、数値目標を掲げて、目標達成に向けて全員で取り組む方が、社内に浸透しやすいのでは」という意見があがったためです。

具体的には8分間のリフレッシュ体操「ポカリフレッシュ」や、事業所対抗ウォーキングイベントなど工夫を凝らした取り組み、また女性の健康セミナーなどE-ラーニングや専門家による解説といった取り組みで、健康課題の解決をサポート。

「簡単には達成できないが、決して不可能ではない」──そんな意欲的な数値目標を設定した結果、取り組みの効果もあり、適正体重維持者率、喫煙率、運動習慣者率については改善傾向にあります(図1)。

一方、睡眠により十分な休養が取れている人の割合は、2021年の73.6%から2023年には71.1%と減少。目標値が8割のため、もう少し改善が必要だと考えられています。また飲酒習慣者率については、2021年の15.0%から2023年の16.8%と増加し、目標値の10%には近づけていません。

図1 「大塚ヘルスアップチャレンジ」で設定している目標と実績

このような状況を踏まえ、アルコールが睡眠にさまざまな影響を及ぼす研究結果もあることから、飲酒習慣の改善が同社の飲酒と睡眠、両方の健康課題解決につながると判断。飲酒習慣の改善活動を「アルコールデトックスチャレンジ」と名付け、取り組んでいくことを決めました。

「アルコールデトックスチャレンジ」の実際

飲酒習慣の改善活動 年間スケジュール

▶ 4月 E-ラーニング

▶ 4月・9月 アルコールデトックスチャレンジ(2週間禁酒)

▶ 11月 専門家によるアルコール健康セミナー等

まずは4月にアルコールをテーマに全社員対象のE-ラーニングを実施。同社の場合、健診結果や生活習慣などのデータをもとに、健康課題を数値化して把握できる「健康スコアリングレポート」[2]において、飲酒習慣リスクが、喫煙習慣や運動習慣など他のリスク項目に比べて高いという課題がありました。

そこでE-ラーニングではまず、「社内のアルコール事情」として会社全体の数値や、事業所ごとの飲酒習慣率などを提示しました。

「例えば会社全体の飲酒習慣者率は2023年度で16.8%となっていますが(図2)、事業所ごとで程度にばらつきがあります。そのばらつきをあえて従業員の皆さんに見ていただいて、割合の高い事業所であれば飲み会の機会を控えてもらう、といった行動変容につなげてもらったり、一人ひとりの飲酒習慣を客観的に見るきっかけにしてもらったりしようと考えました」と武田さんは語ります。

図2 会社全体の飲酒習慣者率

さらにアルコールにまつわる社会情勢の変化や、適度な飲酒習慣とは何か、といった内容で、自分では大丈夫だと思っている飲酒習慣でも実は問題があるかもしれない、といった新しい気づきを得てもらうよう、内容を工夫していると言います。

そのうえで 飲酒習慣スクリーニングテスト・AUDIT(オーディット/Alcohol Use Disorders Identification Test)の簡易版「AUDIT-C」[3]を受けてもらい、自分の飲酒量や頻度から飲酒問題の程度を判定。結果をアンケートに入力してもらい、飲酒リスクを自覚してもらうきっかけにしています。

「アルコールデトックス!メールサポート」で禁酒に挑戦!

E-ラーニングの実施後は、希望者を対象に2週間、禁酒に取り組んでもらう「アルコールデトックス!メールサポート」を行っています。

「春と秋の健康診断時期に合わせ、年に2回、実施機会を設けています。専門家の先生からも『2週間禁酒をしていれば、睡眠や体調に変化を感じることができる』とアドバイスをいただいていたため、2週間禁酒に取り組んでもらえば、健康診断の数値が良くなったり、問診票の記入内容が変化したりするかもしれません。

そのような"わかりやすい成果"がモチベーション維持につながると期待し、健康診断時期に合わせてチャレンジ期間を設けています」。

アルコールデトックス!メールサポート 実施内容

▶ 実施期間は2週間

▶ 参加特典としてアルコール体質判定セット(パッチテスト)プレゼント

▶ 健康管理室から「サポート」のメールを毎日配信(工夫・励まし・アドバイスなど)

▶ 参加者は前日の飲酒状況をオンラインで毎日報告

ポイントは「楽しく取り組める」雰囲気づくり。参加者は日々の「デトックス」に対して、ゲームをクリアする感覚で楽しく向き合えるように!

チャレンジの前に、参加者にはアルコール体質判定セット(パッチテスト)をプレゼントし、自分はお酒がたくさん飲めるタイプなのか、全く飲めないタイプなのか、などを確認してもらうようにしています。

また「メールサポート」の名前どおり、期間中の平日に毎日1回メールを配信し、前日にお酒を飲まなかったかどうか、参加者がオンラインで報告。さまざまな専門知識を持つ社員らの協力も得ながら、工夫を凝らした内容で飲酒や健康に関する情報を配信しています。

禁酒をするための工夫や、おすすめのノンアルコール飲料は何か、といったアンケートをとることもあり、結果を後日公開。同じ会社で頑張っている人の様子が興味を誘い、「楽しく読めたおかげで断酒につながった」といった声も寄せられました。

「楽しいゲームのような感覚で取り組まれた方が多いようです。ある方はデトックス期間中、『仕事上、どうしても参加しなくてはならない食事会があって、飲んじゃった』と懺悔しに来ました。次の日からまた頑張るので......みたいに申し訳なく言ってくださって、真面目に取り組んでいる様子がとてもうれしかったです。

ほかにも社内で、自分が今、デトックスのチャレンジ期間中だから飲みに誘わないよう、同僚たちに公言している人がいて、取り組みが広がっている気がしました」。

2週間の「デトックス」がもたらした変化

2024年の「アルコールデトックス!メールサポート」申込者は延べ220人。前年度比で83人増加し、中には4月・9月開催分の2回とも申し込みをした人が35人いました。実施後のアンケート回答人数は205人で回答率93%と高い割合を示し、意欲的に多くの人が参加したことがわかります。

デトックス達成率は全日平均で74%。平日は79%だった一方、休前日と休日は67%と達成率が下がることがわかりました。2週間のデトックス完全達成者は26%でしたが、未達成の方からも「飲酒量を減らすきっかけになった」といった声が寄せられました。

アルコールデトックスを終えた後のアンケート結果を見ると、デトックスができた理由について「メールサポートがモチベーション維持になった」が98人、「体調の良さ、快適さが実感できた」が95人(複数回答)と、他者の関わりと自分自身の実感がうまく作用していたことがわかります。

睡眠については、デトックス参加者の3割が睡眠の改善を実感していました(図3)。「以前、専門家の先生から、睡眠改善の効果はほかと分けてアンケートをとることを勧めていただきました。実際に3割の方が改善したと答えていたので、一定の効果があったと感じています」。

図3 「2024年 アルコールデトックス!メールサポート アンケート」結果より 睡眠について

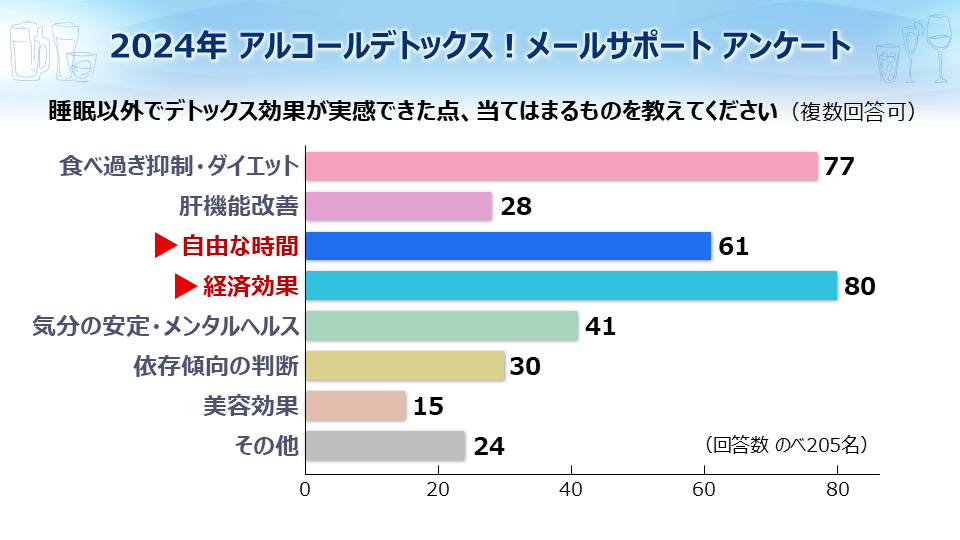

睡眠以外でも、お酒を買う頻度が減ったことによる「経済効果」が80人、「自由な時間」が61人といった回答が多くを占めました(複数回答)(図4)。

図4 「2024年 アルコールデトックス!メールサポート アンケート」結果より

睡眠以外でデトックス効果を実感できた点

デトックスプログラムの効果については「お酒をやめることができるかどうか、実際に体験してもらう機会と考えています。もしデトックス期間中にお酒をやめることができない場合は、医療機関への受診を検討する必要があるかもしれません。

そのため、プログラムの案内時に、会社全体の飲酒量の状況を伝えることにより、『あなたの飲酒量は全体からみても多いですよ』と、少しドキッとする表現もあえて使っています」。

また、アルコールの健康セミナーを飲酒機会が増える年末年始を前に11月、専門家を招いて実施。アルコール以外の健康セミナーと比較して、毎回アーカイブ視聴が多いのが特徴で「気にはなるけれど、こっそり確認したい」というニーズを感じたそうです。

ほかの健康課題ともリンクさせ取り組みを継続

飲酒が健康に及ぼす影響について、広く知られるようになってきた昨今。今後の取り組みについては「メンタルヘルスなど、さまざまな健康課題とリンクさせ、広く伝えていくことが重要だと考えています」と話します。

厚生労働省がまとめた「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」[4]では、生活習慣病のリスクを高める飲酒量として1日あたりの純アルコール量は男性と女性で大きく違うことが明記されています。

同社は「女性の健康」にも力を入れていることから、女性の飲酒が健康に及ぼす影響についても今後、さらに力を入れて啓発に努めていきたい、とのこと。

「完全な断酒は難しくても、飲酒量を減らす工夫はできる。そう考える社員は少なくないはずです。さまざまなアプローチで飲酒習慣の改善、さらには睡眠の改善にもつなげて、生産性とワークエンゲージメント向上という健康経営の目標達成につなげていきたいです」。

健康づくり担当者の皆さまへ

武田さんは、デトックスプログラムのメリットとして「低コストで導入できる点」を挙げます。参加者への定期的な情報提供やフィードバック体制といった工夫は必要ですが、物理的な準備はアルコール体質判定キット(パッチテスト)だけと、最小限の資材でスタート可能です。

「無理にやらせるのではなく、楽しさや達成感を感じてもらうことで、自然と行動が変わっていく。そうした仕掛けを大切にしたいと考えています」と語る武田さん。

「ぜひ前向きな気持ちで、現場に合った工夫を取り入れながら取り組んでいただければ嬉しいです」と、健康づくりに取り組む皆さんへのエールを寄せました。

動画「デトックスチャレンジ 飲酒習慣改善に向けた大塚製薬の試み」

職場の健康づくりに取り入れやすく、実践的なプログラム「デトックスチャレンジ」。武田さんの解説とともに、取り組みの流れやポイントを動画でご紹介しています。自社での導入を検討する際の参考として、ぜひご覧ください。

参考文献

[1]大塚製薬「サステナビリティ 社員の健康」https://www.otsuka.co.jp/sustainability/employees-health/(2025年 6月現在)

[2]日本健康会議「健康スコアリング活用ガイドライン2024年度版(2023年度実績分)」https://kenkokaigi.jp/doc/2025/scoringreport/2503250104.pdf(2025年 6月現在)

[3]久里浜医療センター「AUDIT-C」https://kurihama.hosp.go.jp/hospital/screening/audit-c.html(2025年 6月現在)

[4]厚生労働省「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」https://www.mhlw.go.jp/content/001211944.pdf(2025年 6月現在)

企画・制作:保健指導リソースガイド

提供:大塚製薬株式会社

SL2507010(2025年7月改訂)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。