オピニオン/保健指導あれこれ

クレームを活用した保健師のスキルアップ研修

No.2 「クレームの向こう側のSOS、キャッチ出来ていますか」-クレームを援助技術向上の契機にできる研修プログラムの開発-

2017年03月01日

1.「対人援助職だからできるはず」対人スキルの過信に気づく

研究に着手した当初は、保健分野のクレームに関する知見はほとんど見当たらない状況でした。企業向け書籍や研修企業の講座の受講などから、活用できることを模索しました。

その結果、保健従事者は、お詫びの姿勢や態度、言葉遣いといった、基本的なビジネススキルに不足があるのではないかと気づいたのです。

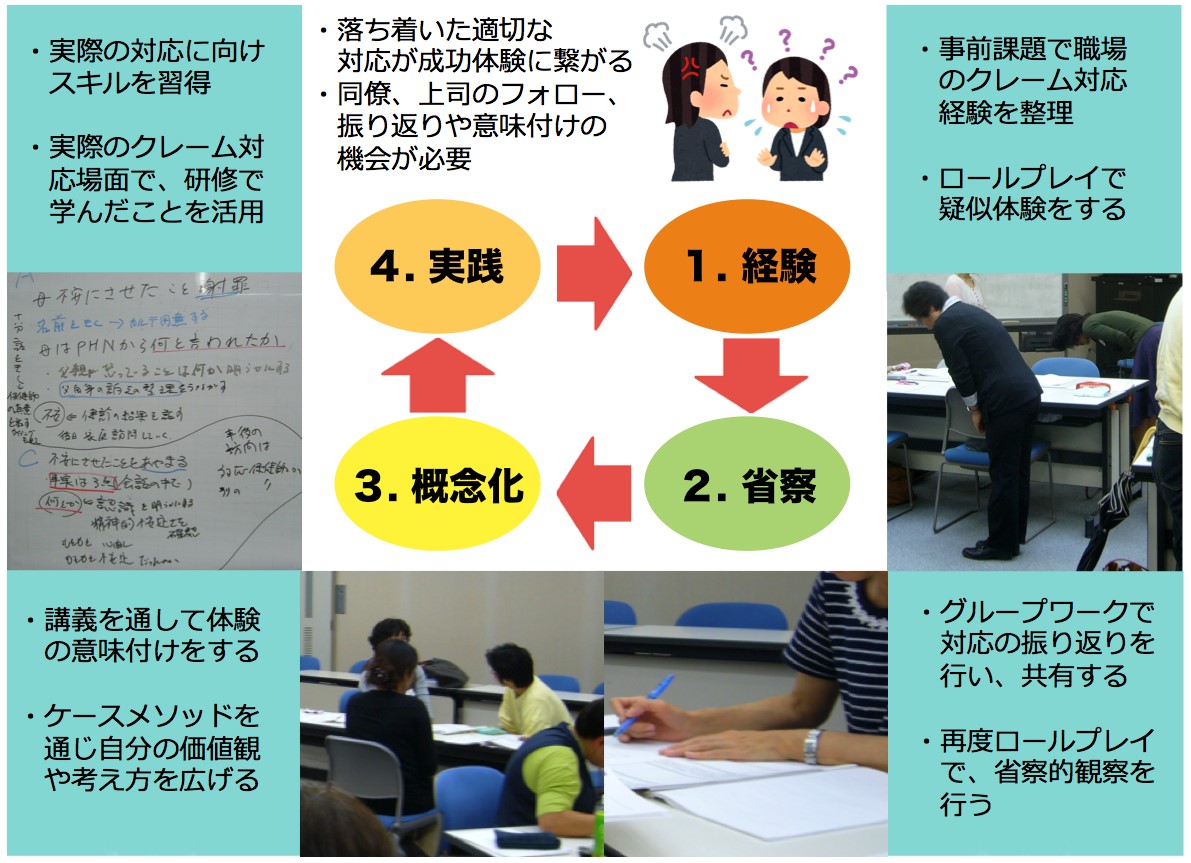

そこで、基本姿勢の習得を中心にした研修を企画しました。例えば、クレームの初期対応では、相手の怒りのエネルギーの発散がおさまるまで反論せず、3分間程度はしっかりと訴えを傾聴するのが原則です。実際にロールプレイをしてみると、3分どころか、1分ももたない参加者が続出しました。感情的に責め立てられるとたまらず、相手の話を遮って、弁解や否定を始めてしまうのです。

逆に申立者の立場からは、このように話を遮られると怒りが増幅することを体験的に理解することができました。この研修プログラムは、職業人としての基本姿勢やマナーを省みることができるという点では有効と言えました。

2.クレーム対応の達人の実践知から学ぶ

しかし、研究会では、保健従事者が行うクレーム対応の目標は「炎上させない」ことではなく、「クレームの裏に隠れたSOSを見つけ、対応策を講じ、支援に繋げられる」ことだと考えていました。より効果的なプログラムの開発のため、拠り所とするクレーム対応のモデルを検討しました。また、適切な対応には、個人と組織(管理職)の両輪を揃えることが必要であると考えました。

そこで、クレーム対応に熟練した保健師・管理職それぞれにインタビュー調査を実施し、実践知の質的分析をしました。

(この結果は、保健師ジャーナル2014年Vol.70.No.12に掲載されています。)

この結果をもとに、プログラムの評価指標と第2版プログラムを作成しました。評価指標は基本姿勢に加え、アセスメント力・判断力、また個人・組織両方の視点を組み込んでいます。内容には、基本対応・ロールプレイに加えて、ケーススタディ(事例検討)を加えました。

事例を用いて問題を分析することで、「クレームを支援に繋げる力(問題解決能力)」の育成を図りました。この結果、初期プログラムとの比較では一定の向上は認められたものの、問題解決能力の育成という点では、十分な効果を認められない評価に留まりました。

3.「ケースメソッド」を活用した研修プログラム

■執筆者/伊藤純子

聖隷クリストファー大学看護学部(公衆衛生看護学)助教

(経歴)

三重県立看護短期大学専攻科地域看護学専攻卒業、浜松医科大学医学系研究科修士課程修了。浜松医科大学医学部看護学科助手を経て現職。看護職の創造性開発教育を中心にモデル開発や研修に携わる。「おもしろ健康教育研究所」 所長。

■執筆者/伊藤純子

聖隷クリストファー大学看護学部(公衆衛生看護学)助教

(経歴)

三重県立看護短期大学専攻科地域看護学専攻卒業、浜松医科大学医学系研究科修士課程修了。浜松医科大学医学部看護学科助手を経て現職。看護職の創造性開発教育を中心にモデル開発や研修に携わる。「おもしろ健康教育研究所」 所長。

「クレームを活用した保健師のスキルアップ研修」もくじ

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2026 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「地域保健」に関するニュース

- 2026年01月05日

- 【申込受付中】保健事業に携わる専門職・関係者必携 健康支援・保健指導用「教材・備品カタログ2026年版」PR

- 2025年12月23日

- 「2026年版保健指導ノート」刊行~公衆衛生の最新情報を持ち歩くことができる専門職向けダイアリー~PR

- 2025年12月18日

- 「花粉食物アレルギー症候群」17歳の1割以上に発症を確認特にりんご、キウイ、パイナップルに注意

- 2025年12月15日

- 日常生活のルーティンの乱れが片頭痛を誘発か

- 2025年12月12日

- 【300名様限定】減酒指導を短時間でスムーズに実施!専門医監修「飲酒量コントロール指導支援ツール」配布キャンペーン<受付終了>PR