高齢者の「咀嚼困難」は体重減少の最大予測因子 東京科学大学が示す、口腔・認知症・低栄養をつなぐ因果モデル

東京科学大学(Science Tokyo)の研究チームは、歯科国際誌『Journal of Dental Research』の特別号において、口腔と全身の健康に関する2本の論文を発表した。

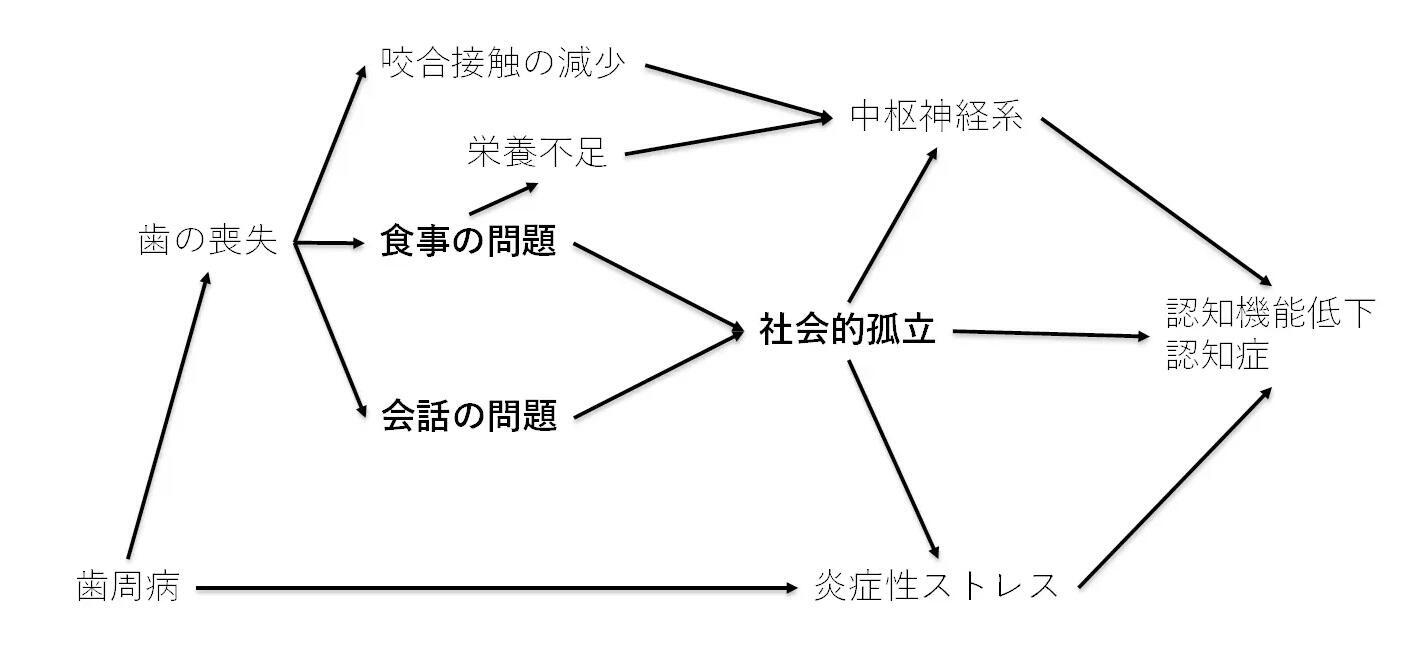

総説論文では、口腔機能低下が「会話」や「食事」を介した社会的孤立を引き起こし、認知症リスクを高める因果メカニズムを理論的に提示。

一方、約3,300人を対象とした6年間の追跡研究(原著論文)では、オーラルフレイルの構成要素の中でも特に「咀嚼困難」が高齢者の体重減少の独立した予測因子であることを特定した。

本成果は、保健指導において口腔機能管理が、栄養状態の維持だけでなく、認知症予防の観点からも重要な介入点であることを示唆するものである。

口腔機能低下による「社会的孤立」が認知機能低下を媒介する可能性 新たな因果メカニズムの提唱

従来、口腔機能と認知症の関連は示唆されてきたが、本総説は因果推論の枠組みを用い、そのメカニズムを整理した点に新規性がある。具体的には、口腔機能低下がコミュニケーション(会話)や共食(食事)の機会を奪い、社会的孤立を深めることで、認知機能低下を加速させるというパスを提示している。

口腔は、咀嚼・嚥下のみならず、会話、発話、呼吸など多様な機能を担う重要な器官である。口腔機能が低下すると、咀嚼・嚥下機能や構音機能が損なわれ、結果として低栄養へと進行しやすくなる。

特にたんぱく質の摂取不足は筋力低下を招き、サルコペニアや運動障害の発症リスクを高める。これらはフレイルの重度化や自立度の低下につながり、最終的には要介護状態へ移行する可能性が高まる。

「口から食べること」は高齢者にとって生活の質を支える重要な楽しみである。しかし、摂食嚥下障害が重篤化すると、食べられる食品が制限され、食事の楽しみが損なわれるだけでなく、社会的孤立にもつながりやすい。独居による孤食で食欲が低下したり、会話の機会が減少したりすることで、認知機能の低下を招く可能性も指摘されている。

出典:「口腔の健康が全身の健康を支える 認知症リスクと体重減少に関する新たな知見」

図1. 口腔の健康と認知症のメカニズムと、求められる研究手法(東京科学大学、2025年11月19日)

認知症は世界的に重要な公衆衛生上の課題であり、2022年の認知症および軽度認知障害(MCI)の性・年齢階級別有病率が今後も一定であると仮定した場合、2050年には認知症高齢者数が584.2万人、MCI高齢者数が612.8万人に達すると推計されている。認知症は高齢期に誰もが直面し得る主要な健康課題であり、その予防や進行抑制に向けた多角的な視点が求められている。

これまでにも口腔機能と認知症との関連は多く報告されてきたが、口腔の基本的な機能である「話すこと」や「食べること」に焦点を当てた研究は十分ではなかった。

オーラルフレイルは自立した高齢者の体重減少リスクを大幅に増加

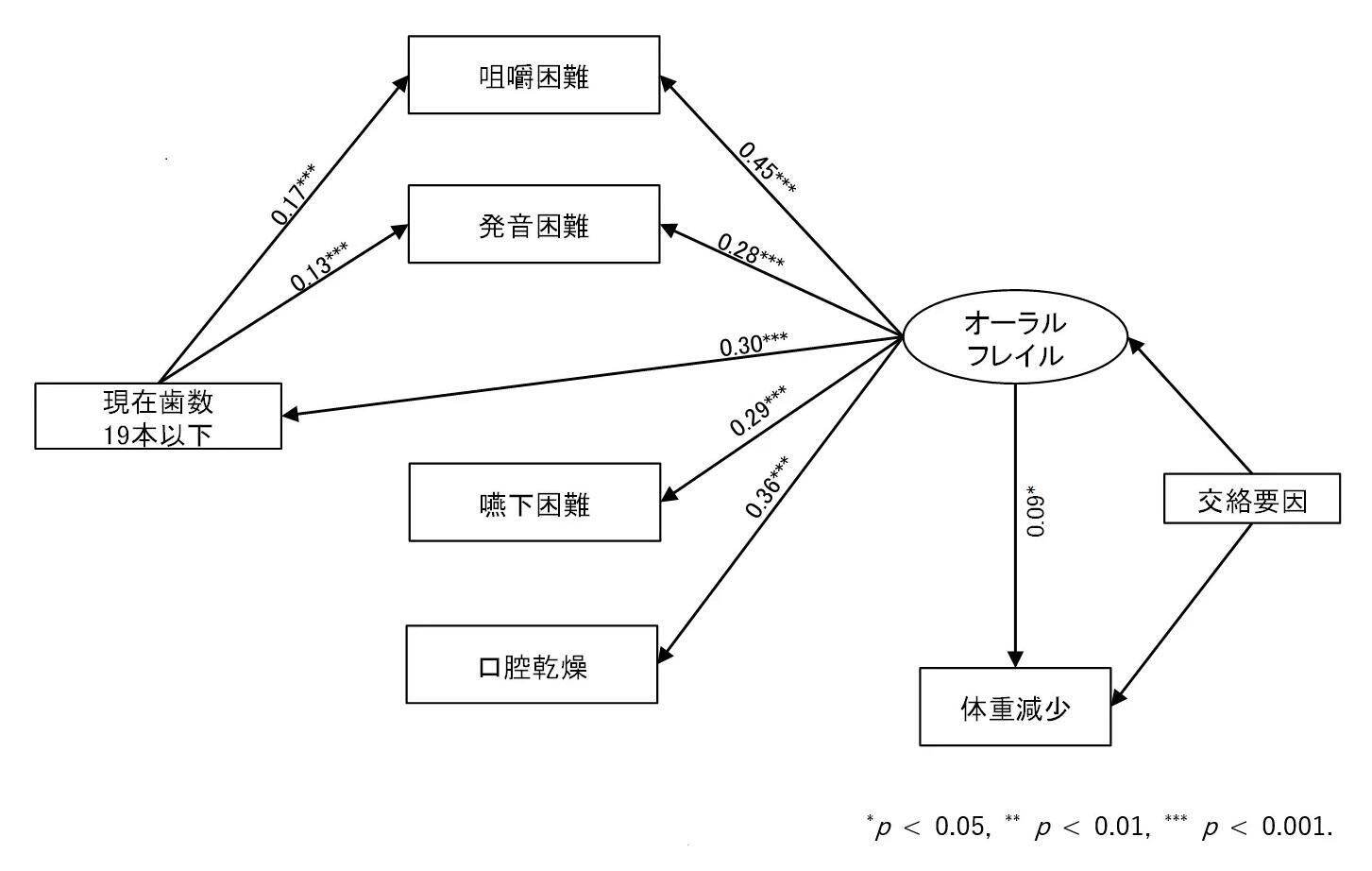

口腔機能の些細な衰えが積み重なった状態を「オーラルフレイル」といい、栄養状態の維持に影響を与える重要な要因とされている。しかし、自立して生活する高齢者において、オーラルフレイルが長期的な体重減少にどのように関わるのか、またその構成要素同士がどのように関連しているのかについては、十分に解明されていなかった。

そこで本研究では、日本全国の65歳以上の高齢者を対象に、口腔機能と全身の健康、とくに認知症や栄養不良への影響を多角的に検証した。

JAGES 6年追跡研究で検証 「咀嚼困難」が最も強いリスク因子

研究は、東京科学大学 大学院医歯学総合研究科 歯科公衆衛生学分野の相田潤教授らの研究チームによるもので、Journal of Dental Research 特別号「Oral and Systemic Health」に掲載された。

日本全国の65歳以上の高齢者3,305人(女性47.4%、平均年齢72.0歳、標準偏差4.9)を対象に、日本老年学的評価研究(JAGES)のデータを用いて6年間の追跡調査を実施した。

多変量解析の結果、オーラルフレイルの構成要素である「歯数減少」「咀嚼困難」「嚥下困難」「口腔乾燥」「発音困難」の5項目のうち、咀嚼困難」が体重減少(10%以上)に対して最も高いオッズ比を示した。

これは、単に歯の数が残っているか否かよりも、「実質的に噛めているか」という機能面が、将来的な栄養状態を予測する上で強力な指標になることを示している。

出典:「口腔の健康が全身の健康を支える 認知症リスクと体重減少に関する新たな知見」

図2. オーラルフレイルと10%以上の体重減少との関係(n=3,305)(東京科学大学、2025年11月19日)

フレイルは可逆性がある 早期の気づきが予防につながる

フレイルは病気ではなく、生活習慣病のように発症後に進行を抑える治療薬は存在しない。そのため、予防には地域住民一人ひとりの日々の取り組みが重要である。

地域在住の高齢者を対象に、プレフレイルと判定された者の6年後の状態を追跡した研究では、「非フレイルへの改善」24%超を含め、約85%が「改善」または「現状維持」であったと報告されている。

この結果は、フレイルの進行が必ずしも一方向ではなく、本人が改善を意識し、日常生活の中で適切な取り組みを行うことで、状態が改善する可能性を示唆している。

保健指導への示唆 『噛める』ことへの介入重要性

本研究は、オーラルフレイルが可逆的な段階で介入することの重要性を再確認させるものである。

特に「咀嚼困難」が体重減少の強力な予測因子であるという知見は、特定保健指導や高齢者の通いの場において、単に歯の数を数えるだけでなく、「硬いものが噛めるか」「食事を楽しめているか」という機能的な問診を行うことの重要性を裏付けている。

研究チームの相田教授らが述べる通り、栄養不良と認知症の双方に対する予防戦略として、オーラルフレイル対策の社会実装が急務と言える。

体重変化が現れる前段階で「噛めなくなってきた」という主観的訴えを拾い上げることが、低栄養やフレイルの予防につながる可能性がある。

参 考

【プレスリリース】口腔の健康が全身の健康を支える 認知症リスクと体重減少に関する新たな知見|東京科学大学(2025年11月19日)

Oral Health and Dementia: Causal Inference and Theoretical Mechanisms|J Dent Res(2025年10月18日)

Oral Frailty as a Predictor for Weight Loss in Older Japanese: A Cohort Study|J Dent Res(2025年 8月16日)

オーラルフレイル概念理解と個々の対応 歯科診療所における オーラルフレイル対応マニュアル2019年版|日本歯科医師会

共生社会の実現に向けた認知症施策の推進|厚生労働省

フレイル予防住民啓発パンフレット説明問答集|フレイル予防推進協議会

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。