オピニオン/保健指導あれこれ

大災害を生き抜くための食事学

No.2 「おいしさ」と「いつも食べているもの」を大事に何をどう食べるか―体験から得た震災時の食の"知恵袋"

宮城大学 食産業学群 教授

2018年04月09日

何をどう食べるか―体験から得た震災時の食の"知恵袋" 石川伸一先生インタビュー

災害時にあの食材、あの道具があったら......。 経験者だからこそ語れる災害時の食事情、そして本当に役に立った食材や知恵、栄養学とは。 分子調理学者であり、宮城大学教授の石川伸一先生に、お話を伺いました。

「食べ慣れた食事を食べたい」は自然な欲求。 おいしい食べものは気力のもとになる。

-------- 震災発生から数日間は、食べるだけでも大変という状況に置かれますよね。その中で、「おいしさが重要」と感じたのは、どんな場面でしたか。 まず、温かい料理のありがたみを、これまで以上に感じました。被災地には救援物資として、おにぎりやパンなどが遠方から届きます。どれも、貴重な食品であることには違いありません。ですが、極限状態だからこそ、「普段の食べ慣れた(あたたかい)食事を食べたい」と思うのも当然のこと。おいしい食べものは、疲れを癒やし、頑張る気持ちを奮い立たせるのに必要な「マストアイテム」なのです。当たり前が当たり前でなくなったときに、その大切さがよくわかりました。 我が家の場合は、電気やガスなどのライフラインを立たれている間、幸いカセットコンロやアウトドア用の湯沸かしセットが備えてあったために、それらが多いに役に立ちました。水は、居住地近くの水道管が破裂したために、比較的手に入りやすい状態ではありました。 また、妻が普段から保存食をいろいろ備蓄しておくタイプだったので、私たちは自宅に残された食材で命をつなぐことができたのです。食べものや熱源が手元にあるかどうかで、心の持ちようもずいぶん違うんだなあと気づかされました。以前はよく、「そんなに備蓄しなくても...」と妻に言っていたので、心から「自分が間違っていた、申し訳なかった」と謝りました。 ただ、缶詰のスパムなどにはあまり手がのびませんでした。非常時には、どんなものでもありがたく食べられるかというと、そうでもなかった。自分の経験からも、調査データなどからも、やはり人は食べたいものから食べていく、食べられないもの・苦手なものはよほどの状況でない限り食べないということがわかったのです。 現代の食生活は大変便利であるがゆえに、野生の知恵やものがない場合の食習慣というのはなかなか身に付きません。突然、なんでも食べられる人、何でも作れる人にはなれないわけです。

-------- 学生時代からアウトドアが趣味で、そこで得た知識や道具が非常に役に立ったそうですね。

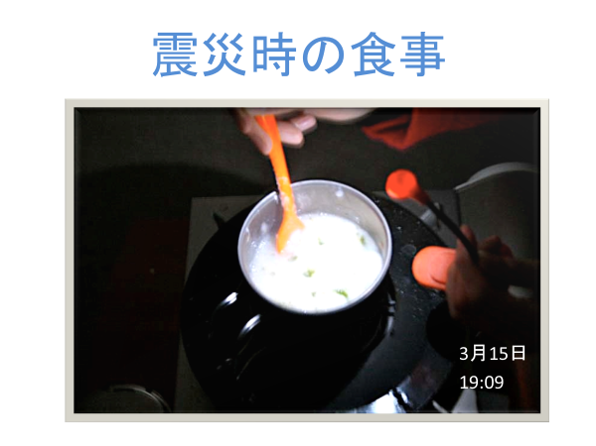

はい。もともとアウトドアが好きで、限られた道具、限られた水・食材、限られた熱源でアウトドア料理を考えるのも好きでした。しかも我が家は共働きなので、私も毎日料理を作るのです。食事を作り慣れていたという点では、食の"地頭"があった。それが震災で経験として生かされました。地震後しばらくのあいだは、アウトドア用の小さなポットに水を入れ、砕いたもちや春雨スープのもとを入れたものを食べていました。我が家では、それを「命のともしび食」と呼んでいました。

-------- 石川先生は食の専門家でもありますし、アウトドア料理の経験もあったわけですが、震災時の食事で、栄養面の工夫などはできましたか。

それは難しかったですね。震災時の食に求められるのは、まず生き抜くこと。食べておかないと持たないから、とりあえずエネルギー補給を優先します。食べられるものを食べるという感じです。でも、やはりおいしく、楽しく食べたいという欲求があり、それが満たされると心理的なストレスを減らせることがわかりました。

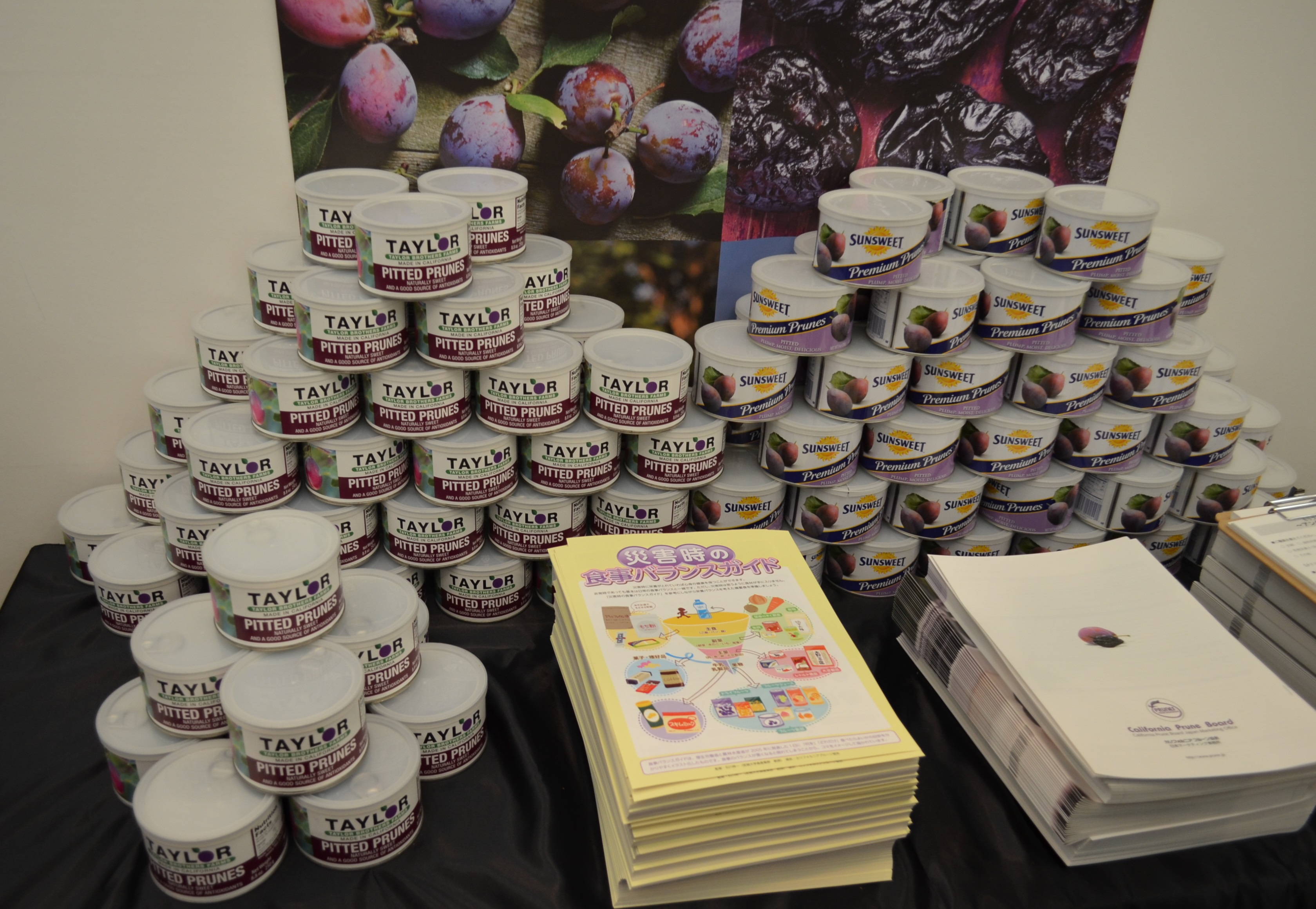

栄養面では、たまたまビタミン剤が自宅にあったので、なんとか補給できたという程度です。実際には、なかなか難しいことだと思います。炭水化物中心になりがちな震災時の食事の中で、自宅にあったゴマ、たまたまお店で手に入ったプルーンなどは、ミネラルや食物繊維の補給源として役に立ったと思います。

-------- 学生時代からアウトドアが趣味で、そこで得た知識や道具が非常に役に立ったそうですね。

はい。もともとアウトドアが好きで、限られた道具、限られた水・食材、限られた熱源でアウトドア料理を考えるのも好きでした。しかも我が家は共働きなので、私も毎日料理を作るのです。食事を作り慣れていたという点では、食の"地頭"があった。それが震災で経験として生かされました。地震後しばらくのあいだは、アウトドア用の小さなポットに水を入れ、砕いたもちや春雨スープのもとを入れたものを食べていました。我が家では、それを「命のともしび食」と呼んでいました。

-------- 石川先生は食の専門家でもありますし、アウトドア料理の経験もあったわけですが、震災時の食事で、栄養面の工夫などはできましたか。

それは難しかったですね。震災時の食に求められるのは、まず生き抜くこと。食べておかないと持たないから、とりあえずエネルギー補給を優先します。食べられるものを食べるという感じです。でも、やはりおいしく、楽しく食べたいという欲求があり、それが満たされると心理的なストレスを減らせることがわかりました。

栄養面では、たまたまビタミン剤が自宅にあったので、なんとか補給できたという程度です。実際には、なかなか難しいことだと思います。炭水化物中心になりがちな震災時の食事の中で、自宅にあったゴマ、たまたまお店で手に入ったプルーンなどは、ミネラルや食物繊維の補給源として役に立ったと思います。

普段の生活でも食べられるものを備蓄しておく。 量も、バリエーションも豊富に。

-------- そうした経験をふまえて、石川先生ご自身では、現在どんな備えをしていますか? または新たに買い足したもの、食材を備蓄するにあたり工夫していることはありますか? まず、長期保存可能な食材の備蓄量は倍ぐらいに増え、自宅だけでなく職場にも保存食を置くようになりました。缶詰、乾物などのバリエーションも増やしました。 食材は、しまい込まずに取り出しやすい棚や物入れに保存するようにして、賞味期限が切れそうなものから食べていく。そして無くなったら補充するようにしています。これを私は、「常備蓄」と呼んでいます。 職場のデスクの引き出しには、乾燥パスタなど炭水化物中心の食材とお菓子が入っています。帰宅できなかったときのためです。 それから、缶詰など、長期保存が可能なものであっても、食べないもの・食べられないもの・嫌いなものは置かないと決めました。前述のように、結局、食べられないものは食べないからです。 常備蓄=非常時のための備蓄ではなく、日ごろから利用できる長期保存可能な食品を買い置いて「常備」し、非常時に役立てるという意味。常備蓄のコツや目安について詳しくは、2月2日のセミナーレポート 「大災害を生き抜くための食事学」をご参照ください。

日本集団災害医学会では、石川先生の体験をもとにプルーンサンプルや災害時の栄養バランスガイドが配布されました(カリフォルニアプルーン協会提供)

日本集団災害医学会では、石川先生の体験をもとにプルーンサンプルや災害時の栄養バランスガイドが配布されました(カリフォルニアプルーン協会提供)

限られた食材で料理を作る。 楽しんでやってみるという発想がカギ。

-------- 本当は何でも食べられるとよいのでしょうね。石川先生は、講演などで「備蓄してください」「訓練してください」とアドバイスしすぎると、かえって心理的なプレッシャーになって逆効果になる場合があると、指摘されていますね。 備蓄の必要性や重要性ばかり論じてしまうと、聞いている方は楽しくないし、押し付けられているようでやりたくなくなってしまうと思うので、楽しそうと思ってもらうことを大事にしています。「普段の生活の中で、ちょっとだけ制限を加えて、料理にチャレンジしてみよう!」とか、「今は野菜が高騰しているから、手に入るもので料理をすると(震災時の)プチ練習になりますね」とか、悲観的に言わないことも大切だと思います。 学生たちには、「今の時代は男女関係なく料理が作れた方がいいよね」とか、「パートナーと一緒に料理を作るとか、短時間で作ってみるとか、ひと通りできるようにしておくといいよね」と話すことはありますね。被災時の食の大切さを意識してもらうには、個人的な体験談を話すことも有効であると感じています。 地域の食イベントなども食の地頭力を身に付けるのに役立ちます!

地域の食イベントなども食の地頭力を身に付けるのに役立ちます!

宮城大学 食産業学群 教授

石川伸一先生

1973年生まれ。東北大学農学部卒業、同大学院農学研究科修了。北里大学助手・講師、カナダ・ゲルフ大学客員研究員を経て現職。専門は分子レベルの食品学・調理学・栄養学。農学博士。著書に『必ず来る!大震災を生き抜くための食事学 3.11東日本大震災あのとき、ほんとうに食べたかったもの』(主婦の友社)、『「もしも」に備える食 災害時でも、いつもの食事を』(清流出版)などがある。

■取材・文/及川夕子

メノポーズカウンセラーや健康食品コーディネーターなどの資格を生かし、美容・健康・医療分野を中心に、新聞、雑誌、WEBメディアなどで取材・執筆を行っている。

書籍の企画や編集、執筆も手掛ける。

宮城大学 食産業学群 教授

石川伸一先生

1973年生まれ。東北大学農学部卒業、同大学院農学研究科修了。北里大学助手・講師、カナダ・ゲルフ大学客員研究員を経て現職。専門は分子レベルの食品学・調理学・栄養学。農学博士。著書に『必ず来る!大震災を生き抜くための食事学 3.11東日本大震災あのとき、ほんとうに食べたかったもの』(主婦の友社)、『「もしも」に備える食 災害時でも、いつもの食事を』(清流出版)などがある。

■取材・文/及川夕子

メノポーズカウンセラーや健康食品コーディネーターなどの資格を生かし、美容・健康・医療分野を中心に、新聞、雑誌、WEBメディアなどで取材・執筆を行っている。

書籍の企画や編集、執筆も手掛ける。

「大災害を生き抜くための食事学」もくじ

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「栄養/食生活」に関するニュース

- 2025年04月21日

- 日本の女性の極端な「痩せ」は不健康 体調不良をともなう低体重や低栄養を新たな症候群として位置付け 日本肥満学会など

- 2025年04月21日

- 中年期に食生活を改善すれば健康に年齢を重ねられる 食事で脳の老化も防げる アルコールの飲みすぎにはご注意

- 2025年04月21日

- 「ダンスセラピー」で女性の更年期障害を軽減 閉経の早い女性は認知機能の低下が進みやすい?

- 2025年04月17日

- 体力や運動能力はコロナ禍前の水準に至らず 令和6年度「東京都児童・生徒体力・運動能力、生活・運動習慣等調査結果」

- 2025年04月07日

- 誰もが安心して過ごせる居場所を地域社会に作るために ハンドブックで4つのステップを紹介 東京都など