No.3 忙しい人のための職場でできる運動習慣

忙しいことを前提にした「運動の習慣化」

運動を実施できない理由として、非常に多いのが「時間がないから」というものです。

毎日忙しく、疲れている日本人にとって、運動は非常に難しい健康づくりであることは間違いありません。

そんな中でも運動を習慣化するために、簡単にできるコツをまとめました。運動の習慣化には「こまめに実施する」「自分に合う方法で工夫する」ことが必要です。

職場で無理なく身体を動かす

働き世代が「運動をする時間がない」のも当然で、6:30に起床して、朝食と身支度、通勤に1時間ずつ、8:30から17:30まで8時間勤務と1時間の休憩、帰り道で1時間要すると考えると、家に帰る頃にはあっという間に18:30になってしまいます。

この後、夜に「自分の時間」がまったくないとは言えませんが、残業や子育て、飲み会などがあれば、自由にできる時間はあっという間になくなってしまいます。

そんな忙しい働き世代だからこそ、就労時間内に、数分でも運動することがおすすめです。「1回に必要な時間は1~2分」「朝礼でラジオ体操を行う」など、確実にできることを少しでも実施して、体力の低下を食い止めていきましょう。

「習慣化」を難しく考えない!

「運動しなければ!」と考えると、途端に精神的なハードルが上がります。自分の生活の中でさらっと取り組めるように「習慣化」してしまえば、それほど大変ではなくなるものです。

そのためには、いつも実施する動作の一部に、運動を組み込むことが有効です。

たとえば、座りっぱなしの仕事の方は「お手洗いに立った際に肩回りのストレッチを実施する」「お昼休みは会社の周りを一回り歩く」といった心がけです。

また、「会社に早く着きたいのに、エスカレーターがいつも混雑する」ような状況であれば、階段を使うようにするのもよいでしょう。

最初こそ、それまで慣れていた習慣を変えることにストレスを感じると思いますが、新しい習慣に慣れてしまえば、問題なくなります。まずは最初の3週間、頑張ってみましょう!

ルールを決めてしまう!

職場で自分のタイミングで運動をしたら、サボっていると思われてしまうかもしれません。「会議の前は体操をする」「毎時1時間にはチャイムを鳴らしてストレッチする」など、ルールを決められればやりやすくなるものです。

1分程度のストレッチや体操で業務効率が低下するとは考えづらく、むしろ仕事のパフォーマンスが下がらないように、少しでも身体を動かしてもらうことが大切です。

就業時間中でも、朝礼時の体操などは会社や部署全体でルール化としやすいかもしれません。ラジオ体操を流している会社も多いですが、ただのBGMになっている(誰も体操していない)ところも少なくありません。まずは「ちゃんと体操する」ところから始めるだけでも、変化を感じる方がいるはずです。

仕組みを変える:オフィス内の環境

オフィスのデスク配置などのレイアウトを変えると、身体活動量が増加するという報告があります。[1] また、社内の椅子をバランスボールに変えると腰痛が減少するなどの事例も多く聞きます。

最近では、フリーアドレスのスタンディングデスクなどを導入されている企業も増えてきました。社内の当たり前の環境を見直し、身体活動にフォーカスした配置に変えていくことが効果的でしょう。

アクティブレスト:運動は休養になる!

適度な運動は、リカバリーに繋がります。また、メンタルヘルスにもいい影響を与えます。

"適度”は人それぞれで塩梅がとても難しいですが、自分が心地よいと感じるような強度で、リラックスしながら歩くことでもよいでしょう。夏や冬は少しつらくても、春や秋はリフレッシュになるはずです!

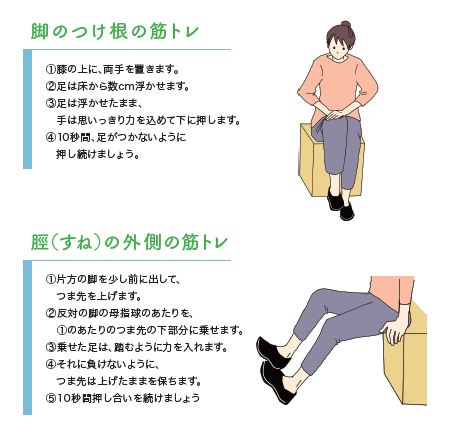

転倒対策に必要な運動2選

※オフィスハイクラスにて制作

『タイムマシーン3号と行く!SAFEコンソーシアム現場視察in湘南カントリークラブ』

筆者が出演し、「骨密度測定」「転倒防止のトレーニング」をレクチャーしました。

ちょっと「足す」意識から始めていく

運動は「現在の状態よりも少し足す」「体力がついたら、もう少し足す」という考え方が大切です。「目標歩数:8,000歩」としっかり決めて実施するのも悪いことではありませんが、体力が追いつかないと疲れて実施しなくなったり、身体を痛めてしまったりしてしまいます。

「今よりもちょっと増やす」という意識付けで、体力の向上に合わせながら、ちょっと足すを繰り返していきましょう!

!

おわりに

健康の三要素は、運動・栄養・休養。現代社会では、3日食事をしない人も、3日睡眠(休養)を取らない人もほとんどいません。

しかし、運動はどうでしょう? 少し油断をすると1週間実施していなかったり、それよりももっと長い期間実施していない人もいらっしゃるはずです。

「運動」は自分のできる範囲内で、最低限でも、少しずつでも実施していくことが、誰にでも必要です。そして、もしプラスα(アルファ)ができるのであれば、身体に負荷を与えて、体力の向上に努めると、なお良いでしょう。

参考文献

[1] Jindo T, Kai Y, Kitano N, et al. Impact of Activity-Based Working and Height-Adjustable Desks on Physical Activity, Sedentary Behavior, and Space Utilization among Office Workers: A Natural Experiment. Int J Environ Res Public Health. 2020; 17(1): 236.

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。