【検討会報告】保健師の未来像を2類型で提示―厚労省、2040年の地域保健を見据え議論

「高齢者人口が全体の35%に達し労働力が2割減少する「2040年問題」に直面するなか、厚生労働省は2月20日、保健師活動指針の見直しを進める検討会の第2回会合を開催した。

地域特性に応じた「A類型」「B類型」の2つに分類した保健師活動の新たな対応策を提示し、特に深刻な保健師の量的・質的な人材確保に向けた具体的方策が議論された。

「2040年問題」へ保健師活動の指針見直しが本格化

2040年の日本は、65歳以上の高齢者が全人口の約35%を占め、労働人口が現在の8割まで減ると予測され、「2040年問題」や「8がけ社会」などといわれている。

その課題は、現役世代減少と高齢者増加に備えた就労環境の整備、健康寿命の延伸、医療・福祉サービスの改革、社会保障の持続可能性確保など多岐にわたり、本邦にとって深刻な問題である。

保健師活動も例外ではなく、人材や質の確保、活動内容も含めて、どのような対応を行うかが大きな課題となっている。

厚生労働省は、この2040年問題に向け、昨年12月に「2040年を見据えた保健師活動のあり方に関する検討会」を設置。保健師活動指針と地域保健指針との内容の整合性を図り、今後の保健師活動のあり方について検討を始めた。

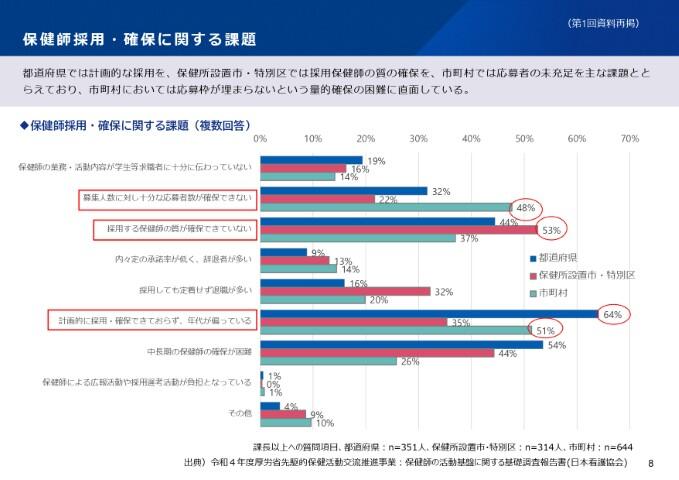

第1回目の検討会では、保健師採用・確保に関して「計画的な採用・確保ができていない」「保健師の質が確保できていない」「募集人数に対して応募者数が確保できていない」など、都道府県や市町村規模によって多くの課題を抱えていることが提起され、地域の実情に応じた保健師の人材育成・確保などの必要性が議論された。

出典:厚生労働省「令和6年度 地域保健総合推進事業 2040年を見据えた保健師活動のあり方に関する検討会」

第2回 参考資料2 P8, 2025年 2月20日

地域特性で2分類 人口構造変化に応じた保健師活動の新戦略

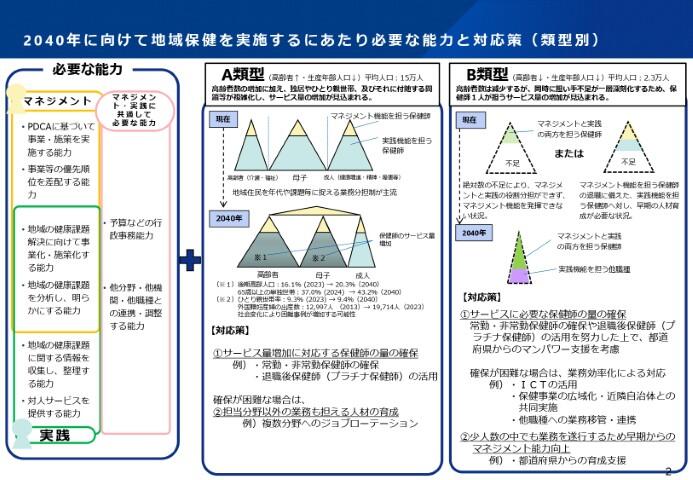

今年2月20日には第2回の検討会が行われた。そのなかで厚労省から「2040年に向けて地域保健を実施するにあたり必要な能力と対応策」として、市町村の人口構造の変化に応じて「A類型」「B類型」の2つに分けた提示があった。

この類型について、厚労省は「今後、どういった体制、質の確保が求められるかを俯瞰的にイメージしたものとして作成した」と解説。保健師に必要とされる能力は、大きく分けると「マネジメント」「実践」の能力だとし、この2つは重なり合う部分が多くあると説明があった。

出典:厚生労働省「令和6年度 地域保健総合推進事業 2040年を見据えた保健師活動のあり方に関する検討会」

第2回 資料1 P2, 2025年 2月20日

大規模自治体「A類型」ジョブローテーションで業務分担の壁を超える

「A類型」は、高齢者数の増加に加え、独居やひとり親世帯、およびそれに付随する問題等が複雑化し、サービス量の増加が見込まれる自治体。想定の平均人口は15万人と、比較的規模の大きい市町村だ。

図中の高齢者、母子、成人に分類した三角形は、保健師数と保健師の業務量の大きさを示している。現在は、母子分野の占める量が大きく、地域住民を年代や課題ごとに捉える業務分担制が主流となっている。

しかし、2040年になると後期高齢者や65歳以上の単身世帯が増え、高齢者に対するサービスの比重が大きくなる。その対応策として「サービス量増加に対応する保健師の量の確保」が必要で、常勤・非常勤保健師の確保や退職後保健師の活用が考えられる。

それでも確保が困難な場合は「担当分野以外の業務も担える人材の育成」が必要だ。たとえば、現在のように分野別などの「業務分担制」ではなく、1人の保健師がさまざまな分野で活動していくジョブローテーションが考えられ、その対応ができる人材育成が欠かせないとした。

小規模自治体「B類型」限られた人員での両立が鍵に

一方「B類型」は、高齢者数は減少するが、同時に担い手となる保健師不足が一層深刻化する型だ。平均人口2.3万人を想定しており、保健師1人が担うサービス量の増加が見込まれる。

また、B類型では、A類型で「実線」で描かれた三角形を「点線」で描いている。この違いについて、厚労省は「既に保健師を十分に確保できていない状況にあるとの認識から」と説明している。

これら市町村は「(保健師の)絶対数の不足により、マネジメントと実践の役割分担ができず、マネジメント機能を発揮できない状況」または「マネジメント機能を担う保健師の退職に備えた、実践機能を担う保健師へ対し、早期の人材育成が必要な状況」で、保健師の年齢構成のバランスがとれていない状況にあるという。

2040年を見据えた場合、対象者が減少するので、必要となる保健師の数や業務量なども減ることになる。そのような状況だからこそ、少人数のなかでマネジメントと実践の両方を担っていかなければならない。不足する実践機能は、地域の看護師など他職種と連携し、対応していくことが予測される。組織内はもちろんのこと、他分野、他機関、他職種との連携・調整能力が求められる。

そのため、まずは「サービスに必要な保健師の量の確保」が重要で、ほかにも都道府県からのマンパワー支援も考慮に入れることも必要だ。

それでも確保が困難な場合は、▼ICTの活用 ▼保健事業の広域化・近隣自治体との共同実施 ▼他職種への業務移管・連携などにより業務の効率化を進める―といったことが出てくるという。

保健師の質の面では「少人数の中でも業務を遂行するため早期からのマネジメント能力向上」が求められるが、「そもそも人材確保が困難な小規模市町村では、都道府県からの育成支援が必要となってくるのではないか」と厚労省は見解を述べた。

地保健師を支える地域連携と今後のあり方とは

検討会メンバーからは「C類型として都道府県の保健師に求められるものもあるのではないか」という意見や「地域にあるさまざまなNPOなどのソーシャルキャピタルの活用や、なにより地域全体として将来の保健事業を考えていくことが必要ではないか」などの意見も出された。

さらに「人材確保、リソースだけではなく、将来のどのような地域保健を目指して作っていくのか、そのあり方そのものの議論が必要で、そのなかで保健師がどのような役割を担っていくのかを示すことが必要ではないか」など、活発な議論が交わされた。

自治体のヒアリングでは、B類型で示された市町村へのマンパワー支援を行っている福島県と神奈川県の事例、そして退職後保健師(プラチナ保健師:定年退職した経験豊富な保健師が非常勤などで地域保健活動を支援する取り組み)活動を支援している徳島県からの事例報告が行われた。

* * *

2040年問題は、遠い未来の話ではなく、特に地方の小規模自治体では既に現実として直面している課題だ。本検討会で報告された地方の事例は、全国の自治体が取り組むべき先進事例といえる。

今後は、現場で当事者となる若手保健師の声を反映する場づくりも必要だろう。2040年を見据えた地域保健の姿を、地域全体でどのように描き、支えていくかが問われている。

参考資料

令和6年度 地域保健総合推進事業 2040年を見据えた保健師活動のあり方に関する検討会|厚生労働省

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。