誰もが安心して過ごせる居場所を地域社会に作るために ハンドブックで4つのステップを紹介 東京都など

慶應義塾大学、上智大学、順天堂大学の研究グループは、東京都と共同で、誰もが安心して過ごせる「居場所」を地域社会に作るためのハンドブックを作成した。

「居場所」とは、「子供から高齢者まで、誰もが自己肯定感や安心感をもって落ち着いて過ごすことを目指す場所」。

ヒアリング調査の分析から、運営のポイントをまとめ、居場所をつくっていくための、4つステップを紹介。ハンドブックは、東京都のウェブサイトで公開されており、誰でも入手できる。

さまざまな課題を抱えた住民を支える居場所を地域社会に

慶應義塾大学、上智大学、順天堂大学の研究グループは、東京都と共同で、誰もが安心して過ごせる「居場所」を地域社会に作るためのハンドブックを作成した。

研究グループは、東京都にあるさまざまなタイプの15ヵ所の「居場所」を訪れ、その運営者に開設の動機や想い、開設時の状況、現在の運営状況、活動の工夫、大事にしていることなどについてヒアリング調査を行った。

その結果、「居場所」を作るためのステップを4つに整理し、それらのポイントをハンドブックに分かりやすくまとめた。

「居場所」とは、「子供から高齢者まで、誰もが自己肯定感や安心感をもって落ち着いて過ごすことを目指す場所」としている。

活動は、2024年度の「東京都と大学との共同事業」として行われたもの。ハンドブックは、東京都のウェブサイトで公開されており、誰でも入手し利用できる。

研究は、慶應義塾大学看護医療学部・環境情報学部、上智大学総合人間科学部、順天堂大学医療看護学部に所属する研究者で構成された研究グループによるもの。

「このハンドブックは、さまざまな課題を抱えた地域住民を支えることができる居場所を、地域社会につくりたいと考える方々が活用しやすいように作られており、居場所を地域社会に増やしていくことに貢献すると期待されます」と、研究者は述べている。

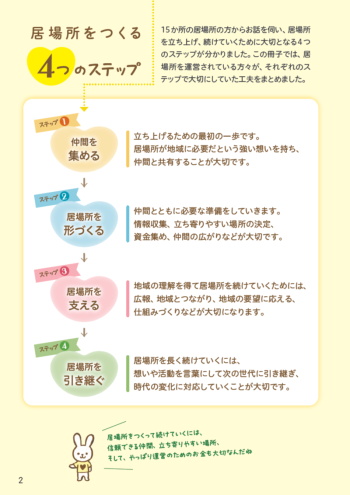

居場所をつくる4つのステップ 先駆的な活動例を紹介

ハンドブックでは、ヒアリング調査の分析から、運営のポイントをまとめ、居場所をつくっていくための、4つステップを紹介している。

この4つのステップごとに、「居場所」をつくっていくためのポイントを地域住民者に理解しやすい表現で説明している。

1 仲間を集める |

|---|

| 立ち上げるための最初の一歩です。居場所が地域に必要だという強い想いをもち、仲間と共有することが大切です。 |

2 居場所を形づくる |

|---|

| 仲間とともに必要な準備をしていきます。情報収集、立ち寄りやすい場所の決定、資金集め、仲間の広がりなどが大切です。 |

3 居場所を支える |

|---|

| 地域の理解を得て居場所を続けていくためには、広報、地域とつながり、地域の要望に応える、仕組みづくりなどが大切になります。 |

4 居場所を引き継ぐ |

|---|

| 居場所を長く続けていくには、想いや活動を言葉にして次の世代に引き継ぎ、時代の変化に対応していくことが大切です。 |

研究グループは、先駆的な「居場所」の取り組みを学ぶことで、数多くの「居場所」を地域社会に増やしていくことにつながるという考えにもとづき、東京都内にある15ヵ所の「居場所」を訪れ、運営している人々を対象に、開設の動機や想い、開設時の状況、現在の運営状況、活動の工夫や大事にしていることなどについてのヒアリング調査を行った。

その先駆的な活動例を2ページにコンパクトにまとめ、「居場所」を新しくつくりたいと思う人々が参考にできるように工夫してある。

日本では、さまざまな課題を抱えた子供、育児に取り組む大人、高齢者、障害者など、多様な属性をもつ地域住民が増加している。

たとえば、高齢者に対しては、介護保険制度によって提供されているデイサービスなどがひとつの居場所となりえるが、要介護認定を受けていない人にとっては利用が難しい場合がある。

子供達に対しては、子供食堂やフリースクールなどが、さまざまな問題を抱える子供達の居場所となっているが、運営している人々や団体の熱意や努力に頼っている面があり、寄付金などの運営資金が十分でなかったり、運営している人々が高齢になり活動継続が困難になり閉鎖せざるをえなくなる状況も生じている。

一方で、地方自治体、民間企業、地域の民生委員者などと協力して、他の組織・団体などとも連携し、地域社会の人々とともに発展している団体もある。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。