「時間が足りない」と感じている人ほど幸福感・メンタルヘルス・仕事への満足度が低下 子育て世代を調査

「時間が足りない」と感じている人(時間貧困者)ほど、睡眠時間や余暇時間が少ない傾向があり、時間が足りない状態にあることは、幸福感やメンタルヘルスの低下、社会的孤立感、仕事への満足度の低下と関連していることが、子育て世代を対象とした調査で明らかになった。

時間が足りないと感じている時間貧困者ほど、育児・家事時間が長く、睡眠時間や余暇時間が短い傾向があるという。

研究グループは、可視化が難しかった時間の使い方や日常生活での負担感が分かる尺度も開発。「今後の働き方や子育て支援、地域政策の検討にも活用されることが期待される」としている。

「時間貧困」は幸福感やメンタルヘルスの低下、孤立、仕事への満足度の低下につながる

「時間が足りない」と感じている人(時間貧困者)ほど、睡眠時間や余暇時間が少ない傾向があり、時間が足りない状態にあることは、幸福感やメンタルヘルスの低下、社会的孤立感、仕事への満足度の低下と関連していることが、横浜市在住の結婚・子育て世代1万世帯を対象に実施されている「ハマスタディ」の調査により明らかになった。

研究は、横浜市立大学医学部看護学科老年看護学の三浦武助教、同大学大学院国際マネジメント研究科の原広司准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「PLOS ONE」に掲載された。

「時間貧困」とは、労働や通勤などの時間などが長いために、十分な生活時間を確保できていない状態。

日本の長時間労働の割合は従来と比べれば低下しているものの、依然として高い状況にある。また、日本は女性の無償労働時間が長く、男女間の格差が大きいことが課題になっている。

ハマスタディの過去の調査では、妻の育児時間は理想に比べて長く、夫は育児の時間を確保したいものの、それができていない現状が浮き彫りになった。

睡眠・余暇・育児などのための時間を十分に確保できていないという人は多く、未就学児をもつ共働き世帯の女性の8割が時間貧困であるという報告もある。

とくに子育て世代は、育児・労働・家事などの生活時間の、理想と現実のギャップを抱えていることが示されている。

子育て世代は「やるべきことが多すぎて、十分な時間がない」と感じている

仕事と家事を両立する働く世代は、近年、仕事や家事・育児など、さまざまな役割を同時にこなさなければならず、「やるべきことが多すぎて、十分な時間が確保できない」と感じている傾向がある。

そこで研究グループは今回、仕事と家事を両立する働く世代が感じる「時間が足りない」という感覚(主観的時間貧困)に着目し、「ハマスタディ」に参加している横浜市に在住する結婚・子育て世代を対象に、その実態と影響について調査し、1,979人から回答を得た。

「ハマスタディ」は、横浜と市立大学横浜市による、2026年度までの5年間にわたる大規模なコホート研究で、横浜市をはじめとする都市型の少子化の要因を、家庭と子育ての観点から継続的な調査によって明らかにすることを目的に実施されている。

その結果、次のことが明らかになった――。

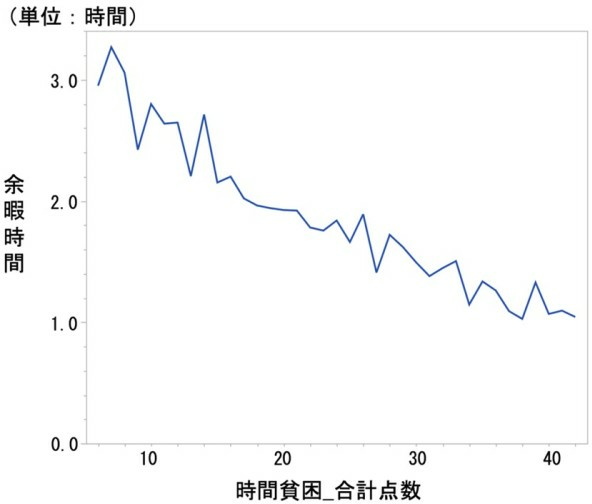

- 時間が足りないと感じている時間貧困者ほど、育児・家事時間が長く、睡眠時間や余暇時間が短い傾向がある。

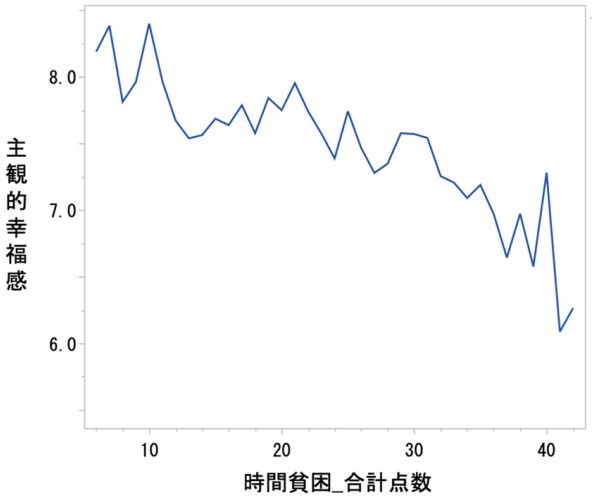

- 時間貧困の状態にある人ほど、主観的幸福感が低く、心理的ストレスや社会的孤立感が強く、仕事への満足度も低い傾向がある。

平日の余暇時間が3時間を下回ると時間貧困になる(時間が足りないと強く感じる)傾向が示された。

「主観的時間貧困尺度」の日本語版を開発 時間貧困などの解決への取り組みを促進

さらに研究グループは、時間貧困を定量的に測定できる国際的な指標である「主観的時間貧困尺度」の日本語版も作成した。

この尺度により、これまで可視化が難しかった時間の使い方や日常生活での負担感を定量的に把握することが可能となった。

尺度は、次の6つの設問で構成されている――。 ▼ 人付き合いの時間がない、▼ 個人的な娯楽を楽しむ時間がない、▼ 旅行に行く時間がない、▼ 運動する時間がない、▼ 自分の好きなことをする時間がない、▼ 私生活で計画していたことをする時間がない。

日本語版の開発には、横浜市立大学の医学・看護学・経済学・データサイエンスなど、さまざまな専門分野の研究者が関わり、内容の調整と検討を重ねた。「今後の働き方や子育て支援、地域政策の検討にも活用されることが期待される」としている。

同大学では、「子育て世代の時間貧困解消と男女共同参画を目指した産学官共創ラボ」を2024年に発足し、民間事業者、NPO、研究機関、行政などの産学官共創により、時間貧困など社会課題の解決を目指している。

横浜市立大学ハマスタディ

横浜市立大学医学部看護学科老年看護学

Development of the Japanese version of the Perceived Time Poverty Scale (PLOS ONE 2025年4月1日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。