No.1 震災後に求められる備蓄食11の条件と「常備食」

テーマ1:被災経験や過去の教訓から見えてきた食の課題 「食」には、生き抜くことはもちろん、QOLの視点も求められている

3.11、石川先生は、勤務地である宮城大学の研究室で地震に遭いました。余震が続く中、帰宅し奥様と合流。マンションの壁が一部崩壊していたため、車での寝泊まりを余儀なくされました。 講演の冒頭、まず語ったのは、ご自身が体験した震災時の食生活。- アウトドア用のポット、カセットコンロを持っていたため、温かいものを食べることができた

- 震災から2日後にはマンションの炊き出しがあり、配給品としておにぎりが届いた

- 電気は震災から4日後に復旧。最初に作ったのは「きのこカレー」

- 水が貴重だったので、洗わずに済むよう食器にラップを巻いて使った

- 震災後、「甘いもの」への欲求が高まった。近くのケーキ屋さんで、日を通さなくても作れるクリームタイプのケーキが売られていた。懐中電灯の薄明かりの中で食べたケーキは、これまでの人生で一番美味しいケーキだった

- 自宅にあった飴が宝石のように見えた

テーマ2:大震災を生き抜くための食とは? 震災後に求められる備蓄食11の条件

震災直後は混乱期となり、ライフラインの供給が停止するほか、店が閉まる、商品が限られる、行政などによる支援をあてにできないなどの状況が続きます。 「だからこそ、救援体制が整うまでの期間、最低1週間をのりきるために、必要最低限の食糧などを備蓄しておくことが必要です」と語った石川先生は、震災後に求められる備蓄食の条件として、次の11項目をあげました。

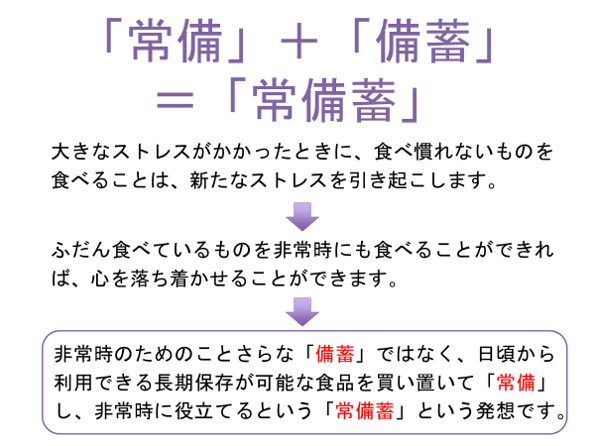

テーマ3:何をどう「備蓄」すればよい? 備蓄から一歩進んだ"常備蓄"のススメ

石川先生は、「大きなストレスがかかったときに食べ慣れないものを食べるのは、新たなストレスを引き起こします。常備畜は、主食、主菜、副菜にわけるとよく、それにより必要なものが見えてくる」として次のようなポイントを紹介しました。

被災地で、石川先生自身が「あってよかった」と感じた食材は、モチや乾物などの備蓄食のほか、ドライフルーツの「プルーン」だったそう。プルーンについてはカリウムが豊富なことに加え、豊富な食物繊維で便秘を予防、甘さもあるなどの点がとても役に立ったとか。

「日本の住宅事情を考慮すると、専用の備蓄庫を作る必要はなく、①防災袋に入れる持ち出し用、②家に常備蓄するものに分けて置いておくとよいでしょう。かつ日常的に食べて、食べたら買い足すという"食べ回しながら備蓄する方法"がおすすめ、普段から食べ慣れておくことがポイントです」と石川先生。このほか、アウトドア製品は震災時に非常に役に立つと話していました。

栄養面の考え方としては、食事バランスガイドを参考にしながら、長期保存可能な食品を準備するとよいとのこと。安全に食べる工夫としては、ラップでおにぎりを作る、食材は手で触れないようにしポリ袋で混ぜるなどの具体的なアイディアが紹介されました。

石川先生は、「大きなストレスがかかったときに食べ慣れないものを食べるのは、新たなストレスを引き起こします。常備畜は、主食、主菜、副菜にわけるとよく、それにより必要なものが見えてくる」として次のようなポイントを紹介しました。

被災地で、石川先生自身が「あってよかった」と感じた食材は、モチや乾物などの備蓄食のほか、ドライフルーツの「プルーン」だったそう。プルーンについてはカリウムが豊富なことに加え、豊富な食物繊維で便秘を予防、甘さもあるなどの点がとても役に立ったとか。

「日本の住宅事情を考慮すると、専用の備蓄庫を作る必要はなく、①防災袋に入れる持ち出し用、②家に常備蓄するものに分けて置いておくとよいでしょう。かつ日常的に食べて、食べたら買い足すという"食べ回しながら備蓄する方法"がおすすめ、普段から食べ慣れておくことがポイントです」と石川先生。このほか、アウトドア製品は震災時に非常に役に立つと話していました。

栄養面の考え方としては、食事バランスガイドを参考にしながら、長期保存可能な食品を準備するとよいとのこと。安全に食べる工夫としては、ラップでおにぎりを作る、食材は手で触れないようにしポリ袋で混ぜるなどの具体的なアイディアが紹介されました。

気張らず、楽しく、可能な範囲で備蓄することをはじめよう!

最後に、「日本において地震は日常の出来事であるが、中には『怖い』『考えたくない』という人もいて、時間がたつと食品備蓄をしていない人が増えていく。しかし、震災時にわずかなやすらぎを与えられるのも、『食』」である」として、石川先生は常備蓄の大切さを改めて訴えました。 そして、「個人の備蓄が進まないという点は、気張らず、楽しく、可能な範囲で備蓄することで、クリアできるのではないか。地域や家庭で、普段から持ち寄りパーティーや限られた食材、限られた道具での料理体験などを行って、"不便さ"というワクチンを打っておくと安心」とも。 石川先生が話していた「おいしいと感じる食は、個人個人で異なることを認識しよう。備蓄をしておけば、困った人に分け与えることができる。そうした助け合いも、災害時の心理的なストレスを軽減する大事な要素」という言葉も印象的でした。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。