「ダンスセラピー」で女性の更年期障害を軽減 閉経の早い女性は認知機能の低下が進みやすい?

閉経を迎えた女性が、「ダンスセラピー」に取り組み、週3回のダンス教室に参加することで、代謝や機能的フィットネスなどが向上し、健康リスクが減少し、自己イメージや自尊心の改善も得られることが示された。

逆に、座ったまま過ごす時間が長く運動不足の女性は、更年期障害の症状が大幅に重いことも明らかになっている。

日本人を対象とした調査では、閉経が早かった女性は、認知機能の低下が進みやすい可能性があることが分かった。女性ホルモンの欠如は認知機能にも関わっているとしている。

「ダンスセラピー」で女性の更年期障害を軽減

多くの女性は、女性ホルモンが減少する閉経以降は、脂質異常症・高血圧・糖尿病・動脈硬化などの健康リスクを高める。閉経を迎えたことで、体重やコレステロールの上昇など、健康リスクの管理に苦労する女性は少なくない。

そのような女性が「ダンスセラピー」に取り組むと、コレステロール値を効果的に下げられ、フィットネスと体組成が改善し、自己効力感も向上するという研究が発表されている。

研究は、北米更年期障害学会(NAMS)が発表したもの。「40代後半から50代前半に更年期を迎えた女性では、身体的に不活発で運動不足の方が多く見受けられます」と、同学会のメディカルディレクターであるステファニー フォービオン氏はいう。

「体を動かさないことにより、体脂肪以外の筋肉や骨が減少し、内臓脂肪は増加し、転倒・骨折のリスクが増加するおそれがあります」。

ダンスが代謝やフィットネスを改善し自己効力感も向上

閉経後の女性の多くは、身体のさまざまな変調の影響を受け、メンタルヘルスケアの全体的な不調を経験し、セルフイメージや自尊心の低下にも苦しんでいるという。

「そうした女性が、週3回のダンス教室への参加という、シンプルな介入により、体の代謝プロファイルや機能的フィットネスが向上するだけでなく、自己イメージや自尊心の改善も得られる可能性が示されました。新しいことを学ぶという共通の体験により、仲間意識を育むこともできる可能性があります」と、フォービオン氏は指摘する。

研究グループは、閉経後の女性36人(平均年齢57歳)に、週に3回、1回90分間のダンス教室に参加してもらい、16週間の前後の変化を調べた。

その結果、ダンスセラピーに参加した女性は、中性脂肪値は平均で25mg/dL減少し、善玉のHDLコレステロール値は4.6mg/dL増加し、総コレステロール値も改善した。機能的フィットネスも向上し、調整力・敏捷性・有酸素能力に改善がみられ、一般機能フィットネス指数(GFFI)も200~299から300~399に改善した。

座りすぎで運動不足だと更年期障害の症状が重くなる

ダンスセラピーは、特別なコストが必要になることはなく、参加者のケガのリスクも少なく、楽しい活動であるため、魅力的な選択肢になりえるとしている。北米更年期障害学会が発表した、6,000人以上の女性を対象とした別の調査では、座ったまま過ごす時間が長く運動不足の女性は、体を動かし活動的に過ごしている女性に比べて、更年期障害の症状が大幅に重いことも明らかになっている。

座りすぎライフスタイルは、うつ病、不安症、不眠、肥満とも関連しているという。

女性ホルモンの欠如が認知機能の老化に影響

女性は男性に比べて、認知症になりやすい傾向があることが知られており、性別や閉経による女性ホルモンの欠如が認知機能に関わっているとみられている。

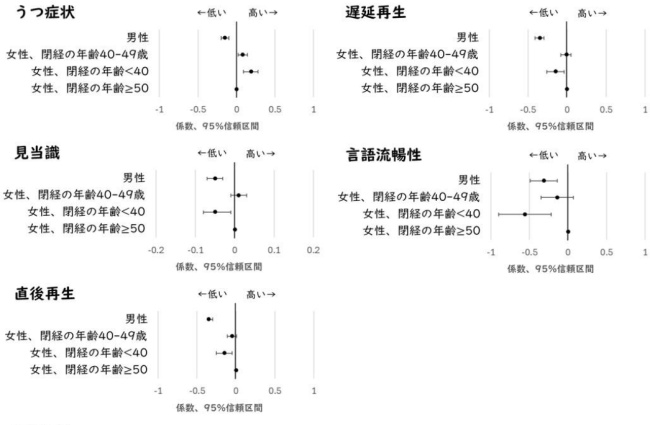

そこで研究グループは、イングランド高齢者コホート研究ELSAのデータをもとに、閉経の年齢と認知機能との関連を調査した。男性 4,286人、女性 4,726人を対象に、性別と閉経の年齢区分によって2年間の認知機能の変化に違いがあるかを検証した。

その結果、閉経が40歳未満と早かった女性は、閉経が50歳以上だった女性と比べ、うつ症状が重い傾向がみられ、2年間で認知機能がより低下していた。

閉経が早かった女性では、脳の画像診断により、灰白質が委縮し、白質病変が進みやすいという特徴もみられた。

逆に男性は、閉経が50歳以上だった女性よりも、うつ症状は軽い一方で、2年後の認知機能はより低下していた。

「本研究は、女性での認知症のリスク要因として、閉経による女性ホルモン減少や欠乏の影響を示唆する貴重な報告です。今後は、有効な対応策を確立するために、女性ホルモンが認知機能の老化にどのように影響するのかが解明される必要があります」と、研究者は述べている。

今後は、女性の認知症リスクに対する有効な対応策を確立するために、女性ホルモンが認知機能の老化にどのように影響するのかが解明する必要があるとしている。

研究は、東北大学大学院医学系研究科精神看護学分野の中西三春准教授、東京都医学総合研究所社会健康医学研究センターの西田淳志センター長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association」にオンライン掲載された。

40歳未満で閉経した女性はうつ症状が重く、認知機能の指標が低くなった

Postmenopausal Women Can Dance Their Way to Better Health (北米更年期障害学会 2021年7月28日)

Dance practice modifies functional fitness, lipid profile, and self-image in postmenopausal women(Menopause 2021年7月19日)

Sedentary lifestyle spells more menopause misery (北米更年期障害学会 2016年1月27日)

Sedentary lifestyle in middle-aged women is associated with severe menopausal symptoms and obesity (Menopause 2016年5月)

東北大学大学院医学系研究科 精神看護学分野

Associations among age at menopause, depressive symptoms, and cognitive function (Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association 2025年4月15日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。