No.2 職場で実践できる!身体活動の基本と工夫

職場で実施する「運動」と「スポーツ」は異なるもの

「運動しましょう」と聞くと、途端に学生時代の部活を思い出し、身構えたり拒否してしまう人が多い印象があります。

しかし、職場で実施する「運動」は、「部活動」や「競技」のような激しいスポーツや、長距離のマラソンを推奨するわけではありません。

全員が実施できる体操や1分間でできるストレッチなどを、こまめに実施していくことが「職場での運動実施」の第一歩です。

運動が好きな人は、これだけでは物足りないかもしれませんが、転倒・腰痛対策を考えると「体力が低い」ことを防ぐのが重要です。1日3回食事を食べ、毎日眠ることと同じように、最低限の運動や身体活動を実施していく必要があります。

大切なのは「身体活動」

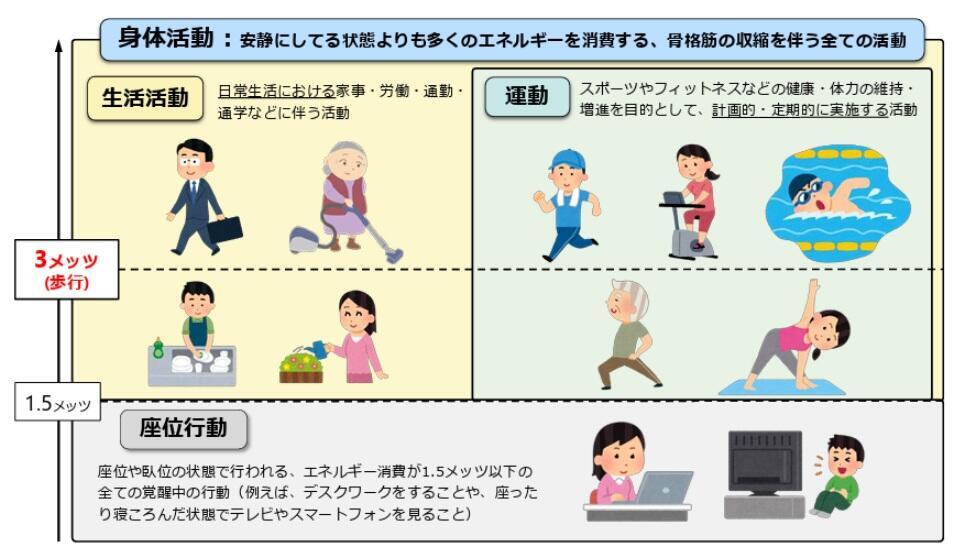

厚生労働省『健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023』[1]の中でも、身体を動かすすべての活動を「身体活動」という言葉で表現し、その中に「運動」と「生活活動」があると分類されています(図)。

図 身体活動(生活活動・運動・座位行動)の概念図[1]

- 運動:スポーツやフィットネスなどの健康・体力の維持・増進を目的として、計画的・定期的に実施する活動

- 生活活動:日常生活における家事・労働・通勤・通学に伴う活動

つまり、「運動」は「身体活動」の一部で、意識するべきは「身体活動」なのです。「運動」ももちろん実施するべきですが、身体を動かすすべての活動である「身体活動」を意識的に増やしていくところから始めましょう。

たとえば、「階段を使うこと」は、最も手軽に実践できる「身体活動」の一例です。

就労世代は、業務内容によって身体活動(生活活動)量が異なる

立ち仕事が多かったり、営業で外に出る機会が多い方は、仕事をするだけでも、かなりの生活活動を行っているかもしれません。一方で、座り仕事が多い方は、一日中パソコンの画面を見ており、お手洗い以外は立ち上がらないという人もいるでしょう。

当然、前者は身体活動が多いのに対し、後者は身体活動が少ない状況にあります。

このような状況の方に、一律で「運動しましょう(身体活動を増やしましょう)」というのは、あまりにも画一的です。

個々人の状況に応じた、適切なアドバイスを行いましょう。

「身体活動量」について

身体活動量が「多い」方に推奨したい事項

身体活動量が多いことで怪我をしないように、始業時の準備運動や終業時のストレッチの実施を推奨することがおすすめです。毎日ある程度の活動量が求められる仕事であり、怪我のリスクや身体のメンテナンスは必要不可欠です。

また、平日身体を動かしているからといって、週末まったく動かないのはよくありません。適度な外出や散歩などを促せると良いでしょう。

身体活動量が「少ない」方に向けたアドバイス

仕事中は「ほとんど動かない」という人に対しては、通勤時に一駅歩くなど、意識的に身体活動を増やすことを推奨しましょう。また、就業時間内に動かない分、終業後や休日には、少し身体に刺激を与えるためにも、ジョギングや筋トレなどの強度のある運動実施をおすすめしましょう。

なお、個々人が感じる「強度」はこれまでの運動経験により差があるため、そのスピードや時間にも差が出てきます。ご本人が気持ちよさを感じる程度を「強度がある」の基準にすると、伝わりやすいでしょう。

「体力」について

体力は「平均」以上で十分!

筆者のような運動指導者としては、健康状態を法定健診でチェックするように、体力の現状もしっかりと調べておく必要があると考えています。

「体力に自信がある」と言える人は少ないものです。学校の体育で「評価」されたり、日頃からアスリートの情報を目にしている影響か、「体力は高くないといけない」と思う人も多くいらっしゃいますが、平均以上を目指せば十分です。

もちろん、体力が高いに越したことはありませんが、何よりも「低いこと」がリスクなのです。体力が低くなりすぎないように、まずは平均を必達目標として実施していきましょう。

体力はなかなか上がらないもの。「維持」だけでも問題なし!

体力テストを実施すると、前回と比較して「上がっていない」と落ち込む人もいますが、体力を上げるのは難しいのが実情です。なぜなら、加齢に伴って体力は低下していくものだからです。

自然な低下に抗って体力を「上げる」には、それなりの運動実施が必要となります。実際にすべての人に必要なのは、5年先、10年先といった「長い目」で見た時に、今よりも体力を低下させないことです。

最低限の体力維持のために、運動は不可欠

先述したとおり、加齢に伴う筋量や筋力の低下によって、体力は低下していきます。最低限の体力を維持するためには、少し身体に負荷を与えること大切です。

負荷を与えるためには、普通の歩行やストレッチだけではなく、筋肉や骨に負荷のかかる運動を実施する必要があります。登山や筋トレなど、週1回以上は強度の高い運動を実施するように意識しましょう。

「運動」の実施にあたり、工夫するところ

企業で実施する運動は、基本的に従業員全員を対象として、みんなが実践できるものを考えます。

理想を言えば、運動愛好者のように、さまざまな運動を実施することが望ましいですが、最低限の体力維持のために、いろいろな動作を含んだ運動を実施するようにしましょう。

音楽のついた体操は職場でも実施しやすいです。使いやすい教材として、下記をご紹介します。

- [テレビ体操]ラジオ体操第1 | NHK(YouTube)

- 転倒・腰痛予防!「いきいき健康体操」(YouTube)

- ころばNICEかながわ体操【安全課】(神奈川労働局)

安全に運動するためのヒント

基本的に、怪我をする可能性がある運動は「やりすぎ」と考えて差し支えありません。このような運動は「従業員全員が対象となる運動」とは、少し異なるものでしょう。

持病などがない、おおむね健康といえる人が抵抗なくできる運動は、「怪我が起きにくい」と言えます。

たとえば、基本的には「歩いて通勤する」ようなウォーキングは、良い運動であると言えます。しかし、その歩数を2万歩などに設定すれば歩きすぎになるでしょう。ただ、5,000歩くらいはほとんどの人が歩いているでしょうし、「それぐらいは歩くべき」とも言えます。加減を大切にしましょう。

しかし、注意点が2つあります。

1つ目は、身体を「いきなり・速く・大きく」動かしたりすると、痛めてしまう可能性があることです。朝、目覚めたばかりの身体が冷えた状態で急に動いたり、長時間座っていた直後にいきなり動かしたりすれば、「ピキッ!」と痛めてしまうでしょう。

2つ目は、既往歴のある方は、より注意が必要な点です。血圧の高い方が息を止めて筋トレしたり、膝痛の方が間違った方法でスクワットをすれば、痛めてしまうでしょう。

このように、運動実施にあたっては、さまざまな注意が必要であり、運動指導者にしっかりと実施方法や注意点、リスクなどを教わる必要があるでしょう。

* * *

最後に「この運動だけ実施しておけばいい」という特効薬のようなものはありません。まずは体力測定を実施して現状把握をして、適切な運動を積み重ねていくことが大切です。

それぞれの運動経験によって、体力の個人差は大きくなります。自分の現状に合わせた運動を実施していきましょう。

参考文献

[1] 厚生労働省「健康づくりのための身体活動・運動ガイド2023」(2024年1月)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。