オピニオン/保健指導あれこれ

より効果的な行動変容の促しを行うために必要なこととは?

No.4 受診率アップにつながる保健師の働き方と集団健診のアイディア

医療・保健ジャーナリスト

2016年11月04日

保健師の本音をどう生かす

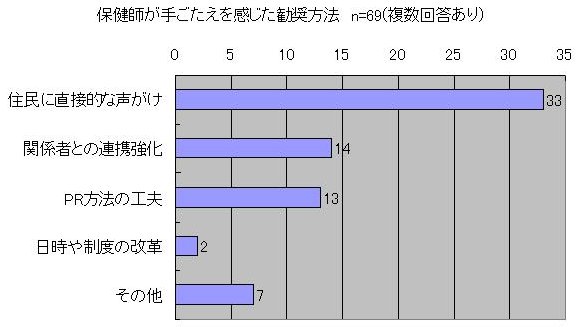

今回の調査では「市町村保健師が手ごたえを感じた勧奨方法」についても調べています。実際に何をしたら、相手が動いてくれたのかを知る重要な要素だからです。結果は、第1位が『住民に直接的な声がけ』で、実に半数近くを占めていました。以下「関係者との連携強化」、「PR方法の工夫」、「日時や制度の改革」と続いていますが、前回まで紹介してきた市町村保健師の「受診率向上のアイディア」と要素は同じでも、順位が異なっていました。なぜでしょう?

健診=面倒臭いは誰の責任

あの手この手で受診に誘導できたとしても、安心はできません。一般の商売と同様、リピーターになってもらう必要があるからです。なぜなら、一般の方にとって健診は「面倒臭い」ものだからです。とくに国保被保険者は、わざわざ仕事を休み受診しているのに、あれやこれやと指図され、あげくの果てに再び仕事を休んで受診(保健指導)を受けろと言われる可能性があります。

とくに集団健診は、日頃から訪問などで顔見知りのスタッフが気持ちよく誘導してくれるならともかく、ほとんどの場合は初めて見る“看護師みたいな人”に機械的に誘導されるだけ。楽しいはずありません。中高年の男性は日常生活において保健師と出会う機会などほとんどなく、黙って健診の流れ作業に身を委ねているだけ。頭の中は「早く終わらないかな」しか考えていないのです。*No.1でご紹介した集団健診のエピソードでも、同様の意見が出ていました。

では、どのような集団健診なら行く気になるのでしょう?

私は、カリキュラムなどの問題はさておいて、医学部の学生をどんどん活用すべきと考えます。

学生のパワーと熱意を生かしたい

たとえば、看護職を目指す学生たちに会場での手伝いをしてもらうだけで、現場の雰囲気は一変します。健診を受ける世代は中高年なので、若い人たちがそこに集まっているだけで新鮮味が増し、会場に行ってみようという気になるものです。看護教育の観点からみても、地域の人々と触れ合う実習になりますから、学校側も得るものが多いはず。

また、学生たちに順番待ちをしている人、健診を終えた人向けに、簡単な健康教育をしてもらうことで、待ち時間の退屈さも解決。なぜ健診を受けるのか、結果が出たあとに自分は何をすべきかの理解も深まります。

いやいや、そんな試みは自分たち専門職がさんざんやろうとして失敗していると思うかもしれませんが、それを学生がやるからこそ意味があるのです。

実際、看護学生が実習でおこなう健康教室などは、どの地域でも多くの人が集まります。現役の専門職が話すより一生懸命さが出ていること。お説教じみたことは絶対に言わないこと。若い人の話を聞いてあげようという気持ちになるからです。これにより、地域の人々と学校側に強いパイプができたという話もよく聞きます。

同様のことは医師の教育にも通じます。医学生の実習の場に、健診や保健指導の場を含めること。医療とは予防も含むこと。人との接し方、かかりつけ医の重要性を伝える教育の場としても貴重な場となるはずです。

そんなことはできないと思う前に、検討してみてはいかがでしょう?

次回は医療機関での健診についての提言を中心にまとめます。

「より効果的な行動変容の促しを行うために必要なこととは?」もくじ

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

- 2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6% 過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】

- 2025年06月17日

- 【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ 対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断

- 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

- 【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築 ―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化