オピニオン/保健指導あれこれ

健康運動看護師とは -看護職だからできる健康運動の実践指導-

No.3 健康寿命の延伸の実現(介護予防)と健康運動看護師の役割

宮崎大学医学部看護学科 地域・精神看護学講座教授

2016年01月18日

介護予防と運動

厚生労働省は、いわゆる"団塊の世代"が75歳以上となる2025年に向け、「日本再興戦略」(2013年6月策定)と「健康・医療戦略」(同)を踏まえ、『国民の健康寿命が延伸する社会』を構築し、予防や健康管理に係る具体的な取組みを進めようとしています。

「健康寿命」は、世界保健機関(WHO)が2000年に提唱したもので、介護を受けたり病気で寝たきりになったりせず、日常生活を健康的に送ることのできる期間のことです。

2000年に策定された「21世紀における国民健康づくり運動(通称:健康日本21)」は、健康寿命を取り上げ、21世紀の我が国を、すべての国民が健やかで心豊かに生活できる活力ある社会とするため、壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現することを目的として10年計画で進めてきました。

日常生活に制限のない期間(健康寿命)は、平成22(2010)年時点で男性が70.42 年、女性が73.62 年で、平成13(2001)年から平成22(2010)年までの健康寿命の延び(男性1.02 年、女性0.97 年)は、同期間における平均寿命の延び(男性1.57 年、女性1.46 年)と比べて小さくなっており、平成22(2010)年における平均寿命と健康寿命の差は男女とも平成13(2001)年と比べて広がったことになります。

高齢者が「高齢者」と考える年齢

わが国は世界有数の長寿国です。高齢社会という表現において、年齢区分では、65歳以上が「高齢者」の枠組みに組み込まれます。しかし、4人に1人が高齢者となった現在、「高齢者」の捉え方は変化しています。

我々は、65歳以上の高齢者クラブ会員を対象に、何歳から高齢者だと思うか、自身を高齢者と認識しているのかについて調査しました1)。

その結果、65歳から95歳、平均年齢76歳の高齢者クラブ会員が「高齢者」と考える年齢の平均は74歳でした。また、高齢者と考える年齢について、自身を高齢者だと認識している人は自分の年齢より下を、高齢者だと認識していない人は自分の年齢よりも上を回答していました。

そして自身を高齢者と認識する要因は、身体状況の不具合、身体機能や体力の低下であり、逆に高齢者だと思わない人は、元気で過ごせていること、生活に満足していること、やりたいことが自分でできていることなどを理由に挙げていました。

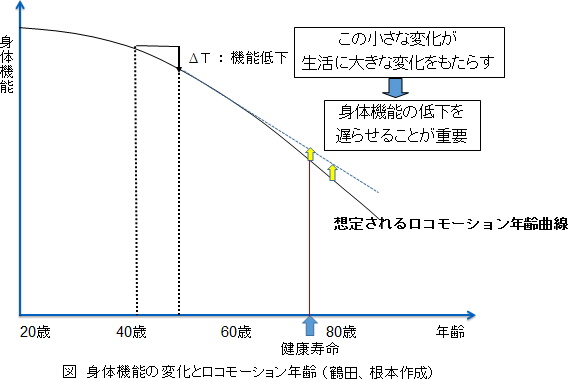

すなわち、高齢者が高齢者と考える年齢は、QOLや生活の自立を重視した健康寿命とほぼ一致しています。人は加齢とともに徐々に身体機能が低下し、この小さな変化がやがて日常生活に大きな変化をもたらします。<図>に示したように、実際の年齢よりロコモーション年齢を若く保つことが、健康寿命の延伸の実現につながるわけです。

身体機能や体力の低下は運動により改善することができます。しかし、運動の種類や方法は多種多様です。高齢者の健康状態は様々で、運動器の疾患や内科的疾患を有する人、複数の薬を内服している人などが多くいます。これらは、安全かつ効果的な運動指導を行うための重要な情報となります。 近年、マスメディアを通して、手軽にできる筋トレ、腰痛・膝痛予防のための運動や健康機器などが頻繁に紹介されています。 パフォーマンス性があるため、運動実践の一時的な動機づけにはなりますが、身体の動かし方や適用が正確に伝わっていないことも多く、手軽であるがゆえにケガなどを起こす危険性を感じています。 このような状況を考慮した上で、高齢者に運動を推奨する際には、その人に合った運動をみつけ習慣化できるように、そして効果を実感できるようオーダーメイドの運動を専門家がサポートしていく必要があると考えます。その専門家の一人が健康運動看護師です。

運動と食事

健康な身体づくりに食事は欠かせません。スポーツ選手の栄養管理に専門的な知識が必要なように、高齢者に運動を推奨する際には食事指導も併せて行うことが重要です。

我々は特定高齢者を対象とした運動教室参加者に、食品摂取の多様性を調査したことがあります。その結果、緑黄色野菜や大豆製品、果物は意図的に摂取していても、肉類や魚介類は「値段が高い」ことを理由に摂取が少ない状況がみられました。特に、子どもがいない高齢者世帯に多様性の低下がみられました。

身体の栄養状態と生活機能の自立には正の相関関係が認められており、生活環境や経済状況も考慮しながら、良好な身体栄養状態を維持するための食事指導も重視しなければなりません。

運動の効果

健康寿命の延伸に向け、高齢者の運動を習慣化すること、運動への関心を維持することは重要であり、そのためには指導者の技術・意図的なサポートが必要です。私の知る限り、5年や10年と長く運動を継続している人の周りには、素晴らしい指導者がいます。

素晴らしい指導者とは、運動の得意・不得意に関わらず、身体を動かすことの楽しさ、人と触れ合うことの楽しさを感じさせることができ、個人の目的が達成するまでサポートできる人です。

今後、健康運動看護師は、運動を安全かつ健康に実践できる方向づけを行うとともに、新たに"楽しさ"や"well-being"など主観的評価を運動の効果とする知見を蓄積し、健康寿命の延伸の実現に向け、住民から実践指導者として付託されることを期待しています。

<文献>1)蒲原真澄、加賀由起子、鶴田来美:高齢者の高齢者認識に影響する要因、日本健康医学会雑誌、19(4)、172-179、2011

「健康運動看護師とは -看護職だからできる健康運動の実践指導-」もくじ

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「運動/身体活動」に関するニュース

- 2025年11月17日

- 【新着オピニオン】変わる「母子保健」と、求められる「産業保健」職場から広がるママ支援:マムアップパークの実践からPR

- 2025年11月04日

- 【毎年2月は全国生活習慣病予防月間】2026年のスローガンは「幸せは足元から 多く動いて健康を実感」に決定!

- 2025年10月23日

- 武士の「礼法」が健康づくりに?1日5分の動作で脚力が25%アップ 東北大学が検証

- 2025年10月23日

- 夜型の人に腰痛が多い傾向 日本人労働者4,728人を対象にした大規模分析【藤田医科大学・名古屋大学】

- 2025年10月07日

- 働く世代の足腰の健康がカギ ロコモとメタボの意外な関係を解明【昭和医科大学】