タンパク質が不足すると、高齢者は筋肉が衰えフレイルに陥りやすく、運動・認知機能が低下しやすくなる。タンパク質の不足を防ぐために、各国で食事ガイドラインの改訂が行われている。

海外の研究では、高齢者のタンパク質の摂取量が足りていない傾向があり、1日3食でタンパク質をバランス良く摂る必要があることが示された。

60歳を過ぎると筋肉の減少が加速する

加齢にともない骨格筋量は減少し、60代からその減少は加速する。減少を抑えるためには、筋肉量の維持・増大が必要であり、そのために食事で良質なタンパク質を摂取する必要がある。

タンパク質が不足すると、高齢者は筋肉が衰えフレイルに陥りやすく、運動・認知機能が低下しやすくなる。タンパク質の不足を防ぐために世界的に、食事ガイドラインの見直しが行われている。

関連情報

フレイル・サルコペニアを予防するために十分なタンパク質が必要

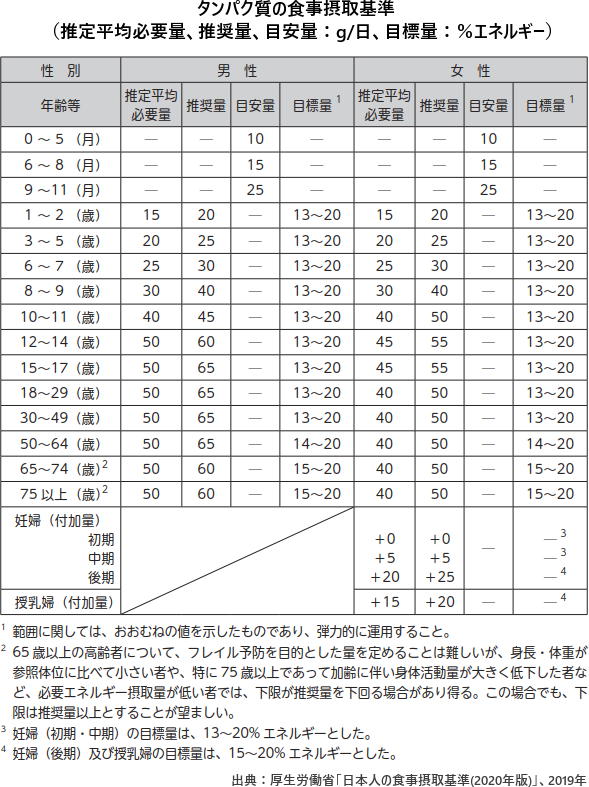

厚生労働省の「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、高齢者のフレイル予防の観点から、十分の量のタンパク質を毎日摂ることが推奨されている。

タンパク質については、推定平均必要量が設定される。成人・高齢者・小児の全年齢区分で、男女ともに同一のタンパク質維持必要量[0.66g/kg体重/日]を用いて算定。

とくに高齢者で、タンパク質の摂取は重視で、タンパク質が関わる重要な疾患として、フレイル(サルコペニアを含む)、慢性腎臓病を挙げている。

フレイルおよびサルコペニアの発症を予防するために、高齢者(65歳以上)では、1.0g/kg体重/日以上のタンパク質を摂取することが望ましいとされた。

体重が60kgの高齢者では、1日に60g以上のタンパク質を摂取するのが望ましい。目安として、豆腐100gに5g、鶏肉100gに25gのタンパク質が含まれる。

65歳以上のタンパク質の目標量の下限を引き上げ

「日本人の食事摂取基準(2020年版)」では、高齢者のフレイル予防の観点から、総エネルギー量に占めるべきタンパク質由来エネルギー量の割合について、65歳以上の目標量の下限を13%エネルギーから15%エネルギーに引き上げられた。

タンパク質の食事摂取基準は、18~49(歳)では13~20%エネルギー、50~64(歳)では14~20%エネルギー、65歳以上では15~20%エネルギーとされた。

一方、タンパク質の取り過ぎは腎臓の状態を悪化させたり、糖尿病のリスクを高めたりする可能性があり、総エネルギー量に対して20%の上限は全年代で変更されていない。

糖尿病の人はとくに筋肉の減少に注意が必要

筋肉量の減少や筋力の低下について、糖尿病の人はとくに注意が必要だ。筋肉が減ると、筋肉のブドウ糖消費量が減って血糖値が上がりやすくなる。

筋肉はエネルギーの貯蔵庫でもあり、血糖値の調整を行う働きをする。食事をすると、血液中に増えたブドウ糖の一部は筋肉に取り込まれる。筋肉の量が減ると、血糖値が上昇するのは、ブドウ糖をためる場所が少なくなり、血糖を調節する力が低下するからだ。

2型糖尿病の要因は、インスリン分泌低下と肝臓や肥満などのインスリン抵抗性の2つだが、筋肉減少は3つ目の原因として注目されている。筋肉を維持するために効果的なのは、タンパク質を十分に摂ることと、運動を習慣として続けることだ。

よりバランスのとれたタンパク質の摂取が必要

高齢者のタンパク質の不足は海外でも課題になっている。高齢者ではとくに朝食と昼食でのタンパク質摂取量が基準以下で、よりバランスのとれたタンパク質の摂取が、加齢にともなう筋肉の損失を減らすために必要だとする研究を、英国のバーミンガム大学が発表した。

高齢化にともない筋肉量を維持するために、十分な量のタンパク質を食べることが必要だが、タンパク質が不足している高齢者が少なくなく、また多くの人が1日の3食で不均等にタンパク質を摂取している可能性があるという。

研究チームは、バーミンガム地域の在住者120人を対象に、食生活について横断的調査を実施した。参加者を3つの年齢層(若年者:平均年齢は23歳、中年者:同51歳、高齢者:同77歳)に分け、それぞれ40人について調査した。参加者に3日間の食事日記をつけてもらい、摂取したすべての食品を量った。

その結果、3つのグループで、食事ガイドラインで推奨されたタンパク質の摂取量を満たしている人が多かった一方で、タンパク質の摂取量と1日を通じての摂取パターンには個人差があり、とても多様であることが明らかになった。

タンパク質は1日3食にバランス良く振り分けることが大切

「タンパク質は、単に多く摂取すれば良いというわけではありません。高齢者にとって、筋肉量に対して十分なタンパク質を摂取するために、1日3食の食事全体に均等に振り分けるのが理想的です」と、バーミンガム大学スポーツ・運動・リハビリテーション科学部のブノワ スメユニンクス氏は言う。

参加者の食生活のパターンを、とくにタンパク質の摂取量に着目して調べたところ、1日のタンパク質の摂取パターンは幅があり、18種類に分類できることが分かった。

各年齢層の平均タンパク質摂取量は、若者105.1g、中年者97.0g、高齢者83.4gとなり、高齢者はタンパク質の摂取量が少なかった。とくに高齢者は昼食にパンのみを食べるなど、若年者や中年者に比べタンパク質が不足している傾向が示された。

結果として、高齢者が質の良いタンパク質を摂取できるようにするために、食事スタイルを見直すことを推奨した食事ガイドラインの改訂は適切であることが示された。

十分なタンパク質を摂り、運動も行うと効果的

「高齢者は一定量のタンパク質を摂取しても、筋肉をつくる能力が低下している場合があります。そのため、若い人や中年の人と同じくらいの筋肉をつくる反応を得るために、高齢者はより多くのタンパク質を摂取する必要があります」と、スメユニンクス氏は指摘する。

食物から摂取したタンパク質、筋肉がより良く利用できるようになるのを助けるために、運動を習慣として行うことも必要だ。

「多くの人はタンパク質の1日の摂取量の推奨を満たしていますが、年齢層によってはとくに朝食と昼食でタンパク質が足りていない人が見受けられます。高齢者は十分な量のタンパク質を摂取するべきです。筋肉量が減らないようするため、タンパク質をいつどれだけ摂取すれば良いかを解明するとともに、より洗練された個別の食事指導が必要とされています」と、スメユニンクス氏は述べている。

今後の研究の課題は、2型糖尿病などの治療を受けている人が、加齢にともない筋肉を減らさないようにするため、どのようにタンパク質を摂取すれば良いかや、筋肉喪失の防止に注目して食事と運動の関連を解明することだとしている。

日本人の食事摂取基準(2020年版)(厚生労働省)

A more balanced protein intake can reduce age-related muscle loss(バーミンガム大学 2020年3月16日)

Amount, Source and Pattern of Dietary Protein Intake Across the Adult Lifespan: A Cross-Sectional Study(Frontiers in Exercise and Sports Nutrition 2020年3月16日)