歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

近年、口腔保健と全身健康の関連性が強く注目されている。その中でも、歯の本数が噛む力に直結し、食べられる食材や栄養素の選択に影響を及ぼすことが明らかになってきた。

このほど広島大学の研究グループは、35~69歳の健康な日本人中高年者を対象に、歯の本数と栄養素・食品群摂取量の関連を調査し、研究成果を報告した。

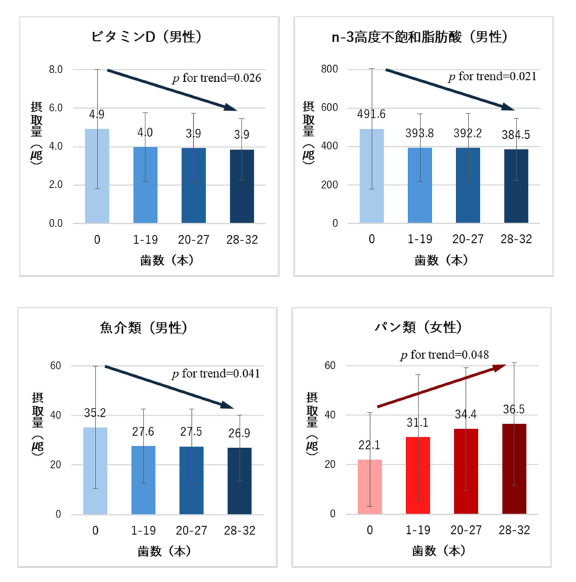

先行研究が高齢者中心だったのに対し、働き盛りの中高年層を対象としており、男性では歯数が少ないほどビタミン Dや魚介類の摂取が低く、女性では歯数が多いほどパン類の摂取が多い傾向であることがわかった。

働き盛り世代8,912人を対象 歯の本数と栄養摂取の関連を解析

広島大学大学院医系科学研究科らの研究グループは、日本多施設共同コホート研究(静岡地区および大幸研究)のデータを使用し、35~69歳の健康な男女を対象に、歯の本数と栄養素・食品群別摂取量との関連を明らかにした。本研究結果は「Journal of Oral Rehabilitation」に、令和7年5月19日付で掲載された。

これまでの先行研究の多くは、高齢者を対象としており、働き盛りの中高年層を対象にした報告は少なかった。また糖尿病などの疾患を患っている人は、 栄養療法を受けていることが多く、継続的に食事に気を配っている可能性が高いため、栄養との関連を評価する際に影響を受ける可能性があった。

本研究では、がん・心疾患・脳卒中・糖尿病の病歴がない日本人中高年層である35~69歳の男女8,912人(平均年齢51.7歳[標準偏差9.5歳])を対象に、歯の本数と栄養素・食品群別摂取量との関連が調査された。

その結果、歯の本数が少ない人ほど、魚介類や野菜類、nー3系高度不飽和脂肪酸、ビタミンDなどの摂取量が有意に低いことがわかった。

特に男性では、歯が少ないほど魚介類の摂取が減り、nー3系高度不飽和脂肪酸やビタミンDの摂取不足が顕著であった。また、女性の場合は、逆に歯の本数が多い人のほうがパン類の摂取量が多いという、食習慣の違いもみられた。

出典:広島大学「【研究成果】 歯の本数が栄養摂取に影響を与えることが判明 ~口腔健康の維持が健康的な食生活を支える~」

(2025年7月29日)

「20本」未満で変わる食の選択肢 魚・野菜・肉が減少

研究では、歯の本数を0本、1~19本、20~27本、28~32本の4群に分類。「20本未満」の群では、噛みにくさによって硬い野菜や魚、肉類を避けがちになっていることがわかる。

実際、厚生労働省が実施した「2019年国民健康・栄養調査」の解析(40歳以上4,020名対象)でも、歯が20本未満の群は、たんぱく質、ミネラル、ビタミンなど各種栄養素の摂取量が少なく、食品群別では野菜類、肉類の摂取が少なくなっていた。

特に40代男性では、歯の本数が20本未満であると炭水化物の摂取量が多くなっており、歯の本数が少ないと、エネルギーや各種栄養素が適切に摂取できていないことを示している。

厚労省と日本歯科医師会が推進している「80歳になっても20本以上自分の歯を保とう」という「8020(ハチマルニイマル)運動」でも、20本の歯があれば日常生活に支障のない咀嚼が可能とされており、今回の研究結果は、その数値的根拠を栄養学的に裏づけたといえる。

噛む力の低下は栄養バランスの崩れに直結

歯の喪失によって食べにくくなる食品は、しばしば栄養価が高い。たとえば、骨ごと食べられる小魚、繊維の多い根菜類、噛みごたえのある肉類やナッツなどである。これらは、たんぱく質、カルシウム、ビタミン類、必須脂肪酸などの主要な供給源だ。

噛む力が弱まると、柔らかく加工された食品や炭水化物中心の食事に偏りやすく、栄養バランスが崩れる。口腔の状態が、全身の栄養状態、ひいては健康寿命に影響する構図が浮き彫りになる。

予防歯科と生活習慣改善 働き世代への歯科保健の重要性

厚生労働省が今年6月に公表した『令和6年歯科疾患実態調査』の結果(概要)によると、「8020達成者(80歳で20本以上の歯を有する者)」の割合は61.5%(推計値)で、前回の51.6%から大きく向上した。

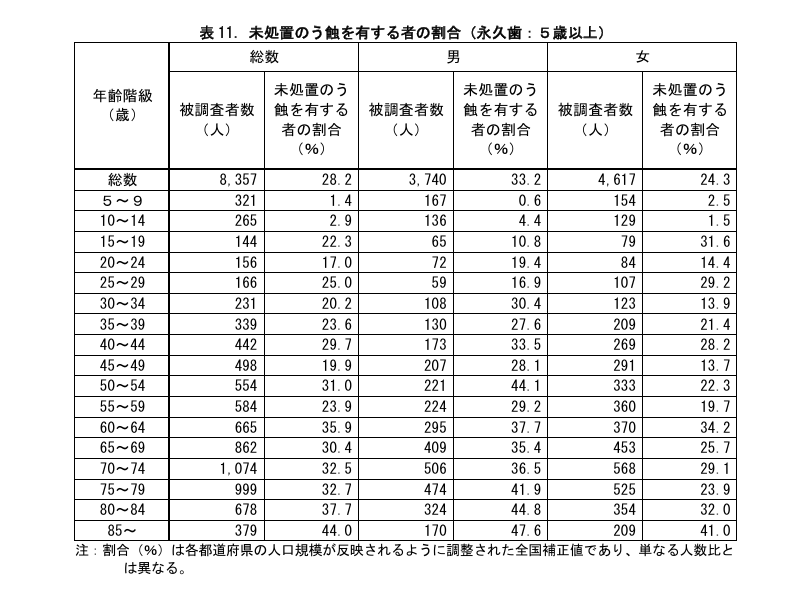

しかし、未処置う蝕(むし歯)の状況をみると、青年期以降に急激に上昇する。性別で見ると、ほとんどの年齢階級で男性の方が女性より未処置う蝕を有する者の割合が高い。特に50~54歳では、男性が44.1%に対し、女性は22.3%と顕著な差がみられた。

出典:厚生労働省「令和6年歯科疾患実態調査の概要」P.14(2025年6月26日)

歯の本数は、日々のセルフケアや歯科受診行動、社会経済的背景など、多くの要因によって左右される。だからこそ、生活習慣改善や口腔ケアの啓発、定期的な歯科受診の促進、補綴物(入れ歯・ブリッジ等)の活用など、多角的な介入が求められる。

保健指導の現場では、食生活や栄養指導を行う機会は多いが、歯科保健に注目した食支援はまだ十分とはいえないだろう。本研究は、働き世代でも歯の本数と栄養摂取が明確に関係しているというエビデンスを示しており、働き世代に対する予防歯科の取り組みの大切さを示唆している。

参考資料

【研究成果】 歯の本数が栄養摂取に影響を与えることが判明 ~口腔健康の維持が健康的な食生活を支える~|広島大学

データ集「国民健康・栄養調査における歯の本数とエネルギー・各種栄養素・食品群の摂取量との関連~令和元(2019)年調査~」|歯科食育サイト

【報道発表資料】「令和6年歯科疾患実態調査」の結果(概要)を公表します|厚生労働省

高齢期における口腔機能の重要性 ~オーラルフレイルの観点から~|東京都健康長寿医療センター研究所

8020運動|日本歯科医師会

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。