ニュース

「大麦」を食べている日本人の腸内環境は良好 食物繊維の豊富な大麦が善玉菌を増やす

2022年05月09日

食物繊維の多い大麦の摂取量が多い日本人の腸内細菌叢で、ビフィズス菌および酪酸産生菌の1つであるブチリシコッカス菌などの量が多いことが、医薬基盤・健康・栄養研究所と山梨大学、はくばくが行った横断研究で明らかになった。

大麦の摂取は日本人の腸内細菌叢に影響を及ぼすこと、とくに有用菌として知られているブチリシコッカス菌が関係していることが示唆された。200人を超える日本人の集団で、大麦の摂取量と腸内細菌叢の関係を評価した。

「腸内細菌が体に及ぼす健康機能は注目されています。今後は、糖尿病や高血圧、脂質異常症などの疾患と大麦の摂取がもたらす腸内細菌叢の変化の関係について明らかにしていきます」としている。

大麦には良質な食物繊維が含まれる

大麦は、日本では200年以上前から食べられているが、近年、大麦がもつ健康価値が注目され、その利用は増えている。炊飯時に米と一緒に炊いたり、ゆでたもち麦をサラダのトッピングにするなど、新しい食べ方も生まれている。 食物繊維は消化・吸収されずに、小腸を通って大腸まで達する食品成分。糖質の吸収を遅くし血糖値の急上昇を抑えたり、腸の働きを良くするなど、多くの健康効果があるとみられている。 大麦には異なる働きをする「水溶性食物繊維」と「不溶性食物繊維」がバランス良く含まれており、とくに水溶性食物繊維であるβ-グルカンが多く含まれているのが特長だという。 全粒穀物や野菜などの食物繊維が豊富に含まれる食品を十分に食べていると、肥満や2型糖尿病のリスクが低下するという研究が発表されている。これらの食品を食事に加えると、2型糖尿病の予防・改善に役立つとされている。 食物繊維の豊富な全粒穀物は、有益な腸内細菌を増やし、腸内環境を良好にすることも知られている。 今回の研究は、医薬基盤・健康・栄養研究所ワクチン・アジュバント研究センターの國澤純センター長(ヘルス・メディカル連携研究センター併任)、山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座の山縣然太朗教授、はくばくが共同で行ったもの。研究成果は、科学誌「BMC Nutrition」に掲載された。 はくばくは、穀物とともに歩み、精麦に加えて、雑穀・和麺・麦茶・穀粉・米を事業として手がけている。「穀物の感動的価値を創造する」ことを目指している。大麦を食べると腸内で善玉菌が増える

大麦に豊富に含まれる水溶性食物繊維であるβ-グルカンは、水に溶けてゲル状になる食物繊維で、腸内環境を整える機能をもつ。また、腸内細菌叢が宿主であるヒトにもたらす健康上の機能も注目されている。 一方で、大麦の摂取が日本人の腸内細菌叢に与える影響についてはよく分かっていない。そこで研究グループは、日常的に大麦を食べていると考えられる236人の健康診断の結果や腸内細菌叢、大麦を含む食事習慣や居住環境、疾患などのデータを調査・追跡したコホート研究を実施した。 その結果、日本人の集団で大麦の摂取は腸内細菌叢と相関があることを明らかにした。 具体的には、同社の社員272人を対象に、腸内細菌叢の16S rRNA解析を行い、身体測定値、血圧、生化学的マーカーなどの健康診断結果、質問票を用い、大麦の摂取量や摂取頻度および簡易型自記式食事歴法質問票(BDHQ)を用いた食習慣のデータを収集した。 16S rRNA解析は、腸内細菌がもつ16S rRNA遺伝子をPCRで増幅し、次世代シークエンサーを用いて解析するもの。 コンプライアンスなどの理由から36人を除外した対象者236人から、糖尿病や高血圧、脂質異常症およびその予備群に該当する対象者を除いた94人を解析対象者とした。 大麦の摂取量に関する質問票およびBDHQのデータから大麦の摂取量(g/1000kcal)を算出し、大麦の摂取量が0~3.5g/1000kcalの対象者を低摂取群、3.5~28.0g/1000kcalの対象者を高摂取群とした。大麦が腸内環境を改善 糖尿病や脂質異常症にも効果?

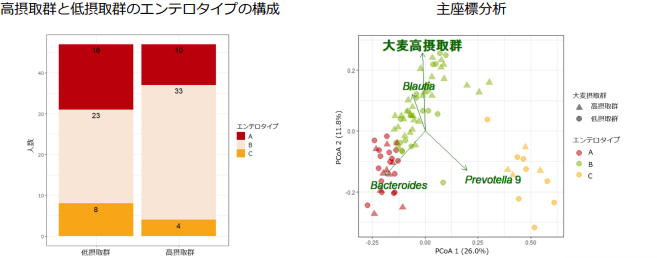

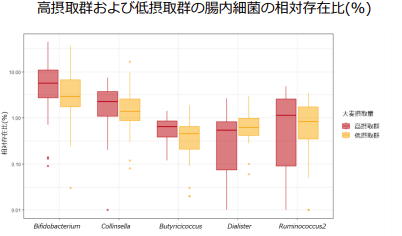

さらに、参加者を、腸内細菌の構成から、A:Bacteroides型、B:Blautia型、C:Prevotella型の3つのエンテロタイプに分類した。 その結果、高摂取群ではAが10人、Bが33人、Cが4人、低摂取群ではAが16人、Bが23人、Cが8人となったが、両群間に有意差はなかった。しかし、主座標分析でPCoA2軸の正の方向に高摂取群、負の方向に低摂取群が分布する傾向がみられた。 高摂取群では、ビフィズス菌(Bifidobacterium)、Collinsella、ブチリシコッカス菌(Butyricicoccus)、Dialister、Ruminococcus 2の相対存在比(%)が低摂取群に比べ、FDR調整前の比較で有意に高いことが明らかになった。 ビフィズス菌とブチリシコッカス菌については、全参加者を対象に、性別・年齢・糖尿病・高血圧・脂質異常症のリスクで調整した重回帰分析を行った後も、同様の関連があった。

大麦の摂取の多い群の腸内では、有用菌として知られているビフィズス菌や酪酸産生菌の1つであるブチリシコッカス菌が多くみられた

出典:はくばく、2022年

大麦の糖尿病や脂質異常症などへの影響も調査

「本研究の結果により、大麦の摂取は日本人の腸内細菌叢に影響を及ぼすこと、とくに有用菌として知られているビフィズス菌や酪酸産生菌の1つであるブチリシコッカス菌が大麦の摂取と関係していることが分かりました」と、研究グループでは述べている。 「腸内細菌がヒトの体に及ぼす健康機能は長年注目されています。今後は同コホートのデータを用いて2型糖尿病や高血圧、脂質異常症などの疾患と大麦の摂取がもたらす腸内細菌叢の変化がどのように関係しているのかを明らかにする予定です」としている。 医薬基盤・健康・栄養研究所ワクチン・アジュバント研究センター山梨大学大学院総合研究部医学域社会医学講座 はくばく

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ

- 2025年07月22日

- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター

- 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?