高齢日本の20年後を予測 認知症は減るが格差は拡大 フレイルの合併も増える 女性はとくに深刻

20年後の日本は認知症患者数が減るものの社会格差は拡大

東京大学は、60歳以上の認知症とフレイル(虚弱)の有病率と医療介護費について、2043年までの将来推計を明らかにした。戦後世代の高齢者の健康状態や学歴が全般的に向上していることや、年齢・性・学歴により疾病罹患状況の個人差を広がっていることを考慮し、大容量計算環境を用いた個人予測モデルを新規開発した。 その結果、認知症患者数は2016年には510万人だったが、2043年では465万人に減ることが推計された。ただし、大卒以下の層や75歳以上女性では増加し、認知症の社会格差が広がるという。 さらに、格差の影響を受ける層ではフレイル(虚弱)を合併する割合が高く、濃密な介護ケアが必要になるため、介護費総額は増加することが示唆された。 「認知症の予防・治療技術の開発に加え、格差対策の必要性について科学的根拠を示すことで、高齢社会の維持可能性を高める政策立案に貢献することが期待されます」と、研究者は述べている。 研究は、東京大学大学院医学系研究科の笠島めぐみ特任研究員と橋本英樹教授が、同大学生産技術研究所、高齢社会総合研究機構、未来ビジョン研究センター、米スタンフォード大学と共同で行ったもの。研究成果は、英科学誌「the Lancet Pubic Health」にオンライン掲載された。個人レベルで状態変化を予測するミクロシミュレーションを開発

世界的に進む人口の高齢化で懸念されるのは、認知症とフレイル(虚弱)の増加による社会負担の増加だ。これまで厚生労働省などは、2040年には認知症患者数が1,000万人近くまで増えるという将来推計を公表している。 しかし、これらの予想では、戦後世代の高齢者で健康状態や学歴が向上していることや、高齢者の間で年齢・性・学歴による疾病罹患状況の個人差が拡大していることについて考慮されていない。 そこで笠島特任研究員と橋本教授らの研究グループは、スタンフォード大学のBhattacharya教授らが開発したミクロシミュレーションである「Future Elderly Model」を改良し、年齢・性・学歴別に13の疾患・機能障害の有病状態を予測するモデルを開発した。 これは、高齢者の健康・機能状態が個別多様化していることを考慮し、個人レベルでの状態変化を将来予測するもの。 生産技術研究所の合田准教授・喜連川教授(当時)の支援で、超大容量計算機環境を利用し、4,500万人以上の60歳高齢者の健康状態データをバーチャルで再現し、半年ごとの有病状態の変化確率を計算し、2043年までの変化を追跡した。 また、橋本教授らが収集した国内高齢者パネル調査「暮らしと健康調査」の認知機能測定データと、飯島教授らが柏市で実施したフレイル調査の結果から得られたデータをもとに、年齢・学歴・併存症別に認知症とフレイルの有病確率を併せて推計するシステムを開発した。認知症は大卒未満の男性や、学歴によらず女性ではむしろ増加

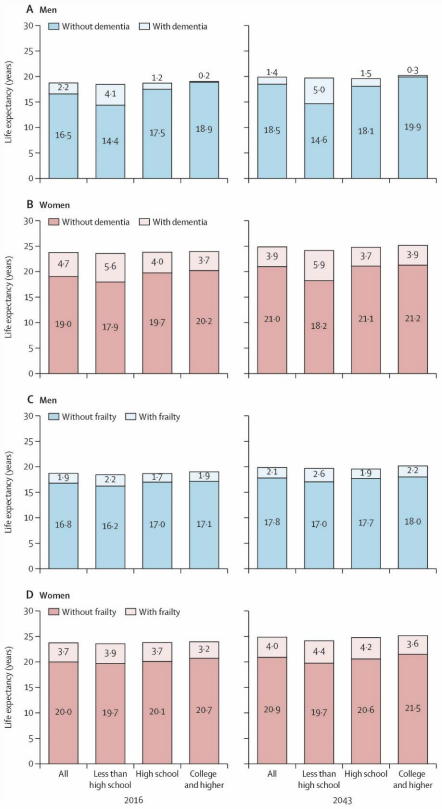

その結果、2016年では認知症患者数は、510万人と推計され国の予測とほぼ同じだが、2043年ではこれまでの国の予測とは異なり、465万人に減るという予測結果が得られた。 学歴や健康状態の改善により、年齢別の有病率が減少することは、これまで欧米の疫学調査や推計でも明らかにされていたが、長寿化の影響で認知症患者数そのものは増加するというのが世界的な通念となっていた。 今回の日本の将来予測では、認知症の患者総数は減るという予想になった。これには、人口縮小に加えて、日本の高齢者の健康状態や学歴の向上が、国際的にみて際立っていることなどが影響しているという。 しかし、認知症患者数の減少は、大卒以上の男性では著しいものの、大卒未満の男性や、学歴によらず女性ではむしろ増加が予測された。 65歳以上平均余命に占める認知症のある余命の割合は、2016年~2043年に、男性では大卒以上では1%程度で変わりがないのに対し、高卒未満で22%から25%へ悪化すると推計された。 さらに、女性では大卒でも14%から15%に、高卒未満では23.8%から24.5%に悪化すると推計された。 男女格差・学歴格差が広がることに加え、格差の影響を受ける層では、フレイルを合併する割合が高いことも明らかになった。濃密な介護ケアが必要になるため、介護費総額は増加することが示唆された。男女格差や学歴格差など社会格差の是正も必要

「現在、国の認知症対策は治療・予防など医学的な技術開発に重点をおいています。本研究の結果は、あわせて社会格差への対策が必要であることを示唆しています」と、研究者は述べている。 「将来の日本社会の維持可能性を高めるには、健康・機能状態の男女格差や学歴格差を縮小するための社会政策も重要な役割を果たしうることについて、科学的根拠を提示するものです」。 「開発されたミクロシミュレーションでは、仮想的な政策影響を想定して、将来の政策シナリオを立てて思考実験することができます。さまざまな政策の期待効果について将来予測することで、科学的根拠にもとづく政策立案を支援する基盤を提供できると期待されます」としている。認知症・フレイルのない余命とある余命の推計

B 女性全体では平均余命が2016年23.7歳から2043年24.9歳に延伸し、認知症のある平均余命は4.7年から3.9年に短縮する。ただし学歴により平均余命の延伸に差があり、高校卒業未満の層では認知症のある平均余命が増えてしまう。

C 男性のフレイルのある平均余命

D 女性のフレイルのある平均余命

いずれも平均余命の延伸にともない、フレイルのある平均余命も増える傾向があり、学歴による差は認知症ほど大きくない。

東京大学 未来ビジョン研究センター

東京大学 高齢社会総合研究機構

Projecting prevalence of frailty and dementia and the economic cost of care in Japan from 2016 to 2043: a microsimulation modelling study (Lancet Public Health 2022年4月26日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。