スポーツ庁は、女性の運動・スポーツ参加を促す目的で、「女性スポーツ促進キャンペーン」を2018年度から実施している。とくに20~40歳代の女性では、スポーツ実施率が低い傾向がみられる。出産後や育児期でも女性の運動不足は深刻だ。

女性を運動から遠さげる「仕事・育児・時間的な制約」

スポーツ庁が2017年に実施した「スポーツを通じた女性の活躍促進のための現状把握調査報告書」では、20~40歳代の女性の中でも、とくにフルタイムで働く女性や子育て中の女性は、仕事や育児による時間的な制約が大きく、また、加齢にともなう健康不安も顕在化していないため、運動・スポーツの実施意向が低いことが示された。

一方、若年期の体力低下や運動不足が、将来的な健康問題を引き起こす可能性が指摘されており、20~40歳代から運動・スポーツに取り組むことの重要性が見直されてきている。

女性の20~40歳代は、さまざまなライフイベントが重なる時期だ。この年齢層の女性からは、「仕事や家事、育児が重なってとても忙しく、なかなか自分の時間がとれない」といった声が多く聞かれる。

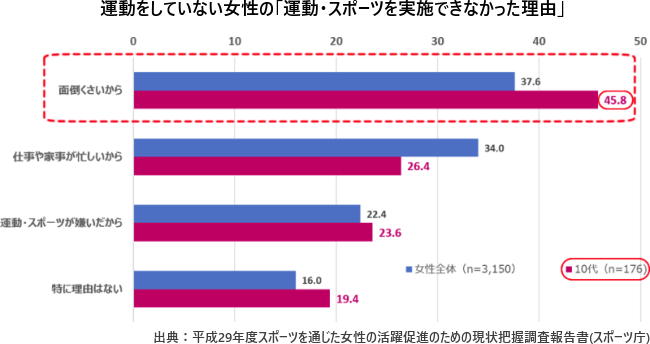

同調査によると、運動・スポーツをする習慣のない女性の「運動・スポーツを実施できなかった理由」の上位3位は、(1)面倒くさいから(37.6%)、(2)仕事や家事が忙しいから(34.0%)、(3)運動・スポーツが嫌いだから(22.4%)だった。

20歳代のフルタイムで働く女性からは、「平日は仕事による時間的制約がある」「労働時間が不規則で予定をたてにくい」「民間フィットネスクラブを利用するほどの金銭的余裕はない」「健康不安はあまりなく、運動をしなければならないという気持ちが薄い」といった声が聞かれた。

20~40歳代の子育て中の女性からは、「フルタイムで子育てをしていると、自分ひとりの時間をとれない。休日も子供と一緒に過ごすことがほとんどになる」「家族に家事・育児のサポートを求めにくく、自分に負担が集中してしまう」といった声が聞かれた。

「ながら」運動の勧め 働き盛り・子育て世代へアプローチ

忙しい女性が生活の中に無理なく運動・スポーツをとりいれられるよう、同庁が提案しているのは、日常生活の中の隙間時間や「ながら」でできるちょっとした運動・スポーツのメニューだ。1日の過ごし方を振り返りながら、生活に運動を取り入れることを提案している。

散歩や階段昇降など日常生活の中で手軽に行える運動や、楽しく体を動かすこともスポーツであるというイメージを拡大することが必要としている。

「女性スポーツ促進キャンペーン」で重視しているのは次の3点――。

1. スポーツのイメージの拡大

スポーツとは勝敗や記録の優劣など本格的な競技だけでなく、歩く・ダンスなど楽しく体を動かすことも含まれることを広める。

2. 若い世代へのアプローチ

「楽しさ」から自然と体が動き、仲間と一緒に楽しめる「ダンス」を通じて広く発信する。

3. 働き盛り・子育て世代へのアプローチ

スポーツをしたくても「時間に余裕がない人」は、「隙間時間」や「ながら」で無理なく運動やスポーツをとりいれられる「マイスポーツメニュー」を広く発信する。

チコちゃんとコラボ オリジナルダンスを制作 SNSでの拡散を期待

スポーツ庁はキャンペーンを広く周知するために、女性のスポーツ参加をもりあげる女性アンバサダーとして、NHK番組「チコちゃんに叱られる!」のMC「チコちゃん」を任命。イベントやメディア・SNSなどとのタイアップ企画を実施し、女性のスポーツ参画に効果的なプロモーション活動を展開するという。

キャンペーンの一環として、運動・スポーツに消極的な女性でも体を動かしたくなるというオリジナルダンス「Like a Parade」を制作し、同庁のサイト内で配信を開始した。オリジナルダンス動画のほかに、メイキング動画やレッスン用の動画も公開されている。

スポーツ庁のオリジナルダンス「Like a Parade」

VIDEO

VIDEO

振付けは、YouTubeなどの動画サイトで人気を集めた「バブリーダンス」などの話題作により、幅広い世代に支持されている振付師のakane氏が担当。

動画には、チコちゃんのほか、鈴木大地・スポーツ庁長官も登場し、複数の高校の高校生たちも協力している。近年、若い女性の間でキャッチーな動きやダンスを取り入れた楽曲や、ドラマ・映画主題歌などを真似て踊りSNSなどで発信し、話題となって拡散される現象に着目している。

なぜ女性の運動不足が深刻なのか?

スポーツ庁は、2017年に「スポーツを通じた女性の活躍促進会議」(座長:山口香・日本オリンピック委員会理事)を設置した。

そこで提出された報告書によると、20歳前後までの運動不足による体力低下は、その時点では問題がなくても、40~50年後に骨粗鬆症や2型糖尿病など、深刻な健康問題につながるおそれがある。

骨量は20歳前後でピークを迎え、加齢とともに減少していき、成人になってから取り戻すことは困難になる。骨粗鬆症を防ぐためには、骨と骨をつなぐ筋肉を大きくし、骨に対して力学的ストレス(負荷)をかけることが必要となる。運動・スポーツを習慣として行うことで、筋力向上をはかり骨密度を上げ、将来的な骨量低下や骨折を予防できる。

また、筋肉などの除脂肪量の低下は基礎代謝量の低下につながる。除脂肪量は加齢とともに減少するので、若いうちから筋力の維持に努めることが、健康的に痩せるためにも必要だ。

20~40歳に全身持久力が高いと、将来の2型糖尿病などの発症リスクが低減するといった報告がある。また、BMIの低い(痩せている)人は、BMIの高い人と同様に糖尿病の発症リスクが高いことが分かっている。

さらに、女性では妊娠・出産をきっかけに、骨盤底筋群がゆるみ、さまざまな健康リスクが生じることがある。更年期には、閉経とともに女性ホルモンが低下し、骨密度が低くなったり、内臓脂肪が蓄積されやすくなることがある。高齢期には、体力の低下がフレイル・サルコペニアなど、さまざまな健康問題を引き起こす。

女性の健康問題を改善するために、運動を習慣として行い、体力を維持することが欠かせない。女性のすべてのライフステージにおいて、運動・スポーツによって体力を維持することはますます重要だ。

スポーツを通じた女性の活躍促進(スポーツ庁)

スポーツを通じた女性の活躍促進会議(スポーツ庁)

平成30年度女性のスポーツ参加促進事業報告書(スポーツ庁)