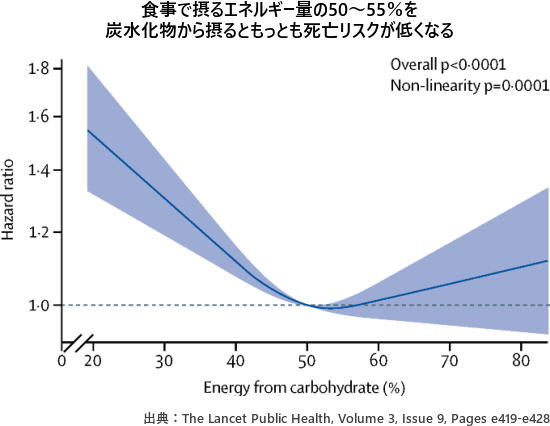

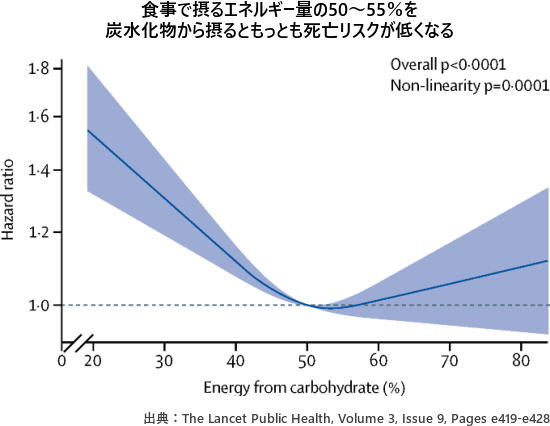

「食事で摂るエネルギー量の50~55%を炭水化物から摂るのがもっとも健康的」であることが1万5,400人以上を対象とした研究で明らかになった。炭水化物の摂取量は多過ぎても少な過ぎても、死亡リスクの増加と関連しているという。「炭水化物はバランス良く、適度に摂取することが大切です」と、研究者は指摘している。

一方で、炭水化物を減らす「低炭水化物ダイエット(低糖質ダイエット)」については、減らした炭水化物を大豆などの植物性のタンパク質と脂肪に置き換えた場合は死亡リスクが低いことも分かったが、タンパク質と脂肪の多い肉などの動物性食品を食べ過ぎると、効果を期待できないという。

炭水化物は多過ぎても少な過ぎても良くない

「食事で摂るエネルギー量の50~55%を炭水化物から摂るのがもっとも健康的」であることが1万5,400人以上を対象とした研究で明らかになった。この研究は医学誌「ランセット パブリック ヘルス」に2018年9月に発表されたものだ。

研究では、総摂取エネルギーに占める炭水化物の割合が50~55%であると、死亡リスクがもっとも低いことが確かめられた。一方、炭水化物の割合が低い(40%未満)ときと、高い(70%以上)ときの両方で、死亡リスクは増加した。

肥満や2型糖尿病などに効果があると人気がある「低炭水化物ダイエット(糖質制限食)」については、安全に行うために一定の条件が必要とされることが示された。

炭水化物摂取と平均余命にU字型の関連性

「コミュニティのアテローム性動脈硬化リスク(ARIC)」研究は、米国メリーランド州を含む4つの地域の45~64歳の1万5,428人を対象とした地域住民コホート研究。

研究チームは、ARIC研究に登録された参加した、4つのコミュニティ(ノースカロライナ州フォーサイス郡、ミシガン州ジャクソン、ミネソタ州ミネアポリス、ワシントン郡)の45~65歳の米国成人1万5,428人を対象に、中央値25年間の追跡調査を行った。調査の開始時と6年後に、食事調査票で炭水化物の摂取状況を評価し死亡率との関連を調べた。

その結果、炭水化物摂取と平均余命の間にU字型の関連性があることが明らかになった。炭水化物を適度(50~55%)に摂取している人の50歳時点の余命は33年で、低炭水化物の人よりも4年長く、高炭水化物の人よりも1年長かった。

研究チームは次のステップとして、北米、欧州、アジア諸国の43万2,179人のデータを含む8つのコホート研究のメタ解析にも取り組んだ。ここでも同じ傾向が示され、食事の炭水化物の割合が高過ぎたり低過ぎている人は、適度に摂取している人に比べ寿命が短くなった。

低炭水化物ダイエットを成功させるカギは「植物性食品」

低炭水化物ダイエットの安全性についても調査が行われた。20ヵ国以上を対象に炭水化物の摂取について解析したところ、炭水化物の摂り方は一律ではなく、さまざまやスタイルが混在していることが分かった。

低炭水化物ダイエットのなかでも、炭水化物の代わりに牛肉、羊肉、豚肉、チーズなどの食品から動物性のタンパク質や脂肪を多く摂る食事スタイルは、死亡率の上昇と関連していた。一方で、野菜、大豆、マメ類、ナッツなどの植物性食品からタンパク質と脂肪を摂取する食事スタイルは、死亡率の低下につながることも示された。

低炭水化物ダイエットの安全性に疑問

「私たちは、食事でどのように炭水化物を摂るべきかについて、より注意深くなる必要があります」と、研究を主導したブリガム アンド ウイメンズ病院の循環器学部のサラ セイドマン氏は言う。

「炭水化物をタンパク質や脂肪に置き換える低炭水化物ダイエットは広く普及していますが、北米や欧州で流行しているのは動物性食品ベースの低炭水化物ダイエットです。今回の研究では、長期的な安全性や効果を得るためには、植物性食品ベースに置き換えることが必要である可能性が示されました」。

低炭水化物ダイエットは、これまでのランダム化試験で短期間の体重減少の効果があり、心代謝リスクを改善することが示されており、肥満や糖尿病の人に人気が高い。しかし、低炭水化物ダイエットを長期にわたり続けると、死亡率が上昇するという矛盾する結果も示されていた。

これについては研究者は、「低炭水化物ダイエットにおいて摂取されるタンパク質や脂肪の質についてあまり考慮してこなかった」ことを指摘している。

炭水化物を適度に摂るとエネルギー効率が良い

「エネルギーの50%を炭水化物から摂る食事法は、多くの人にとって実行しやすいものです」と、セイドマン氏は指摘している。

「身体活動に必要なエネルギーを短時間に脂肪とタンパク質だけで補うためには、かなりの量を食べなくてはならなくなります。エネルギーのおよそ50%を炭水化物から摂取するという食事パターンは、エネルギー効率が良いのです」。

一方で、炭水化物の摂取比率がおよそ50%という食事スタイルは北米や欧州では一般的だが、アジアには60%を超えている国があり、魚の肉をよく食べる地域も多いことも指摘している。

アジアや途上国で多くみられる高炭水化物食は、とくに白米などの精製された炭水化物を摂り過ぎると、慢性的な高血糖や代謝異常につながる可能性がある。

脂肪、タンパク質、炭水化物のバランスが大切

「今回の研究は、炭水化物の摂取バランスについて、これまで論争となり混乱していた問題に回答をもたらしています。炭水化物は多過ぎても少な過ぎても良くなく、もっとも重要なことは、脂肪、タンパク質、炭水化物という三大栄養素のそれぞれの種類や質が大切だということです」と、ハーバード公衆衛生大学院の疫学栄養学部のウォルター ウィレット教授は言う。

一般的に、炭水化物を少なく制限すると、野菜、果物、穀物の摂取も少なくなり、動物性のタンパク質や脂肪の摂取が増えることが多い。動物性食品を増やすことで、炎症経路、生物学的加齢、酸化ストレスなどが亢進し、死亡リスクの増加の原因になる可能性がある。

「さまざまなタイプの低炭水化物食の長期効果を比較するランダム化試験が待たれますが、長期的な健康を実現するためには、炭水化物の摂取についてはおそらく、植物ベースの食品の摂取を増やすことが効果的である可能性があります」と、ハーバード大学医学部のスコット ソロモン教授は述べている。

Moderate carbohydrate intake may be best for health, study suggests(ランセット 2018年8月16日)

Dietary carbohydrate intake and mortality: a prospective cohort study and meta-analysis(ランセット 2018年8月16日)