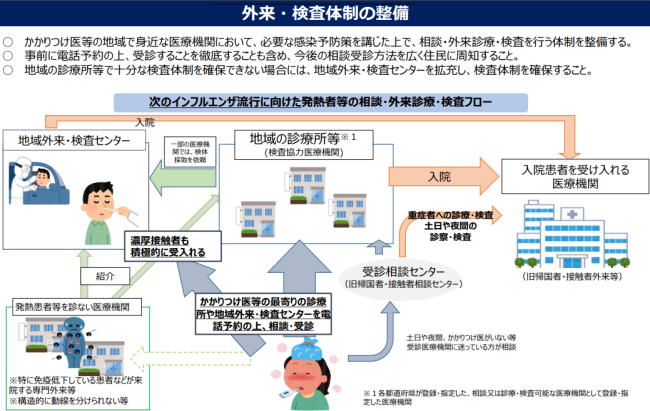

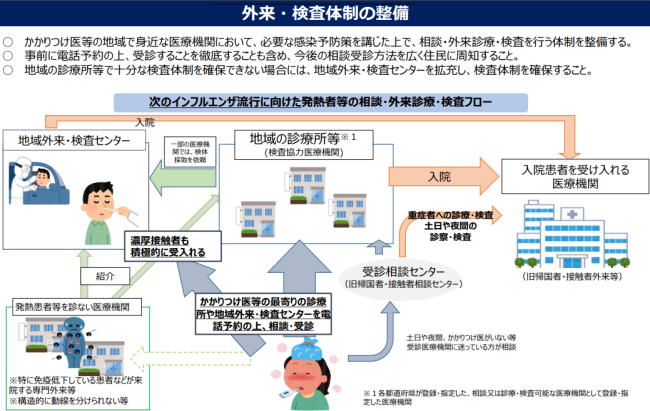

厚生労働省は、新型コロナウイルスに感染したと疑われる人が受診する際の相談先を、10月以降は、診療所の「かかりつけ医」など、身近な医療機関が担うという新たな医療体制を公表した。

目指しているのは、「地域の実情に応じて、多くの医療機関で発熱患者を診療できる体制」の整備だ。

新型コロナとインフルエンザ同時流行に備える

今年の冬は、季節性インフルエンザと新型コロナウイルス感染症(COVID-19)が同時に流行することが予想されている。

しかし、この2つの感染症を臨床的に鑑別するのは困難だ。またCOVID-19の流行が懸念されるなか、インフルエンザワクチンの需要も高まると見られている。

そこで厚生労働省は、COVID-19に備えた外来や検査の体制を強化する対策として、10月中に、発熱症状があり、新型コロナウイルス感染症が疑われる場合は、地域の医療機関で迅速に検査を受けられるようにすることを発表した。

| 相談・受診の前に心がけたいこと |

|---|

| ■ 発熱などの風邪症状が見られるときは、学校や会社を休み外出を控える。 |

| ■ 発熱などの風邪症状が見られたら、毎日、体温を測定して記録しておく。 |

| ■ 基礎疾患(持病)を持っていて症状に変化がある場合、新型コロナウイルス感染症以外の病気が心配な人は、まずは、かかりつけ医などに電話で相談する。 |

新しい体制では、感染が疑われる人は、身近な医療機関に電話で相談するのが基本となる。検査ができる診療所などを「診療・検査医療機関(仮称)」として自治体が指定する。

相談先が検査可能であれば、そのまま予約して検査を受けられる。相談先が検査を行っていない場合は、検査可能な医療機関を紹介してもらう。

| 新型コロナについて「かかりつけ医」に相談する時の目安 |

|---|

| (1) 糖尿病などの基礎疾患を持っていて、発熱など症状に変化がある人は、まずは、かかりつけ医に電話で相談する。 |

| (2) かかりつけ医より、「どの医療機関を受診すればよいか」「どのタイミングで受診すればよいか」といった指示を受ける。 |

| (3) 相談する医療機関に迷った場合には、「受診・相談センター(仮称)」に電話で相談する。 |

10月から新型コロナについての相談先を地域のかかりつけ医などが担う

出典:厚生労働省、2020年

多くの医療機関で診療でき、インフルエンザ予防接種を受けられる体制に

10月からの体制移行の基本的な考え方は以下の通り――。

| I. 外来・検査体制の整備 |

|---|

|

地域の実情に応じて、多くの医療機関で発熱患者を診療できる体制を整備する。

|

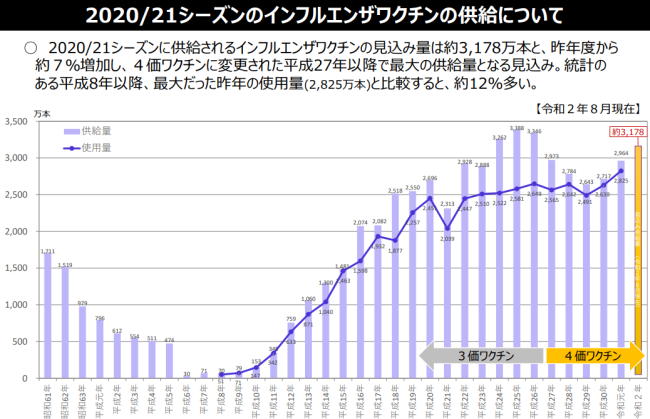

| II. インフルエンザワクチンの接種 |

|---|

|

インフルエンザワクチンの供給量を確保・効率的なワクチン接種を推進するとともに、優先的な接種対象者への呼びかけを実施する。

|

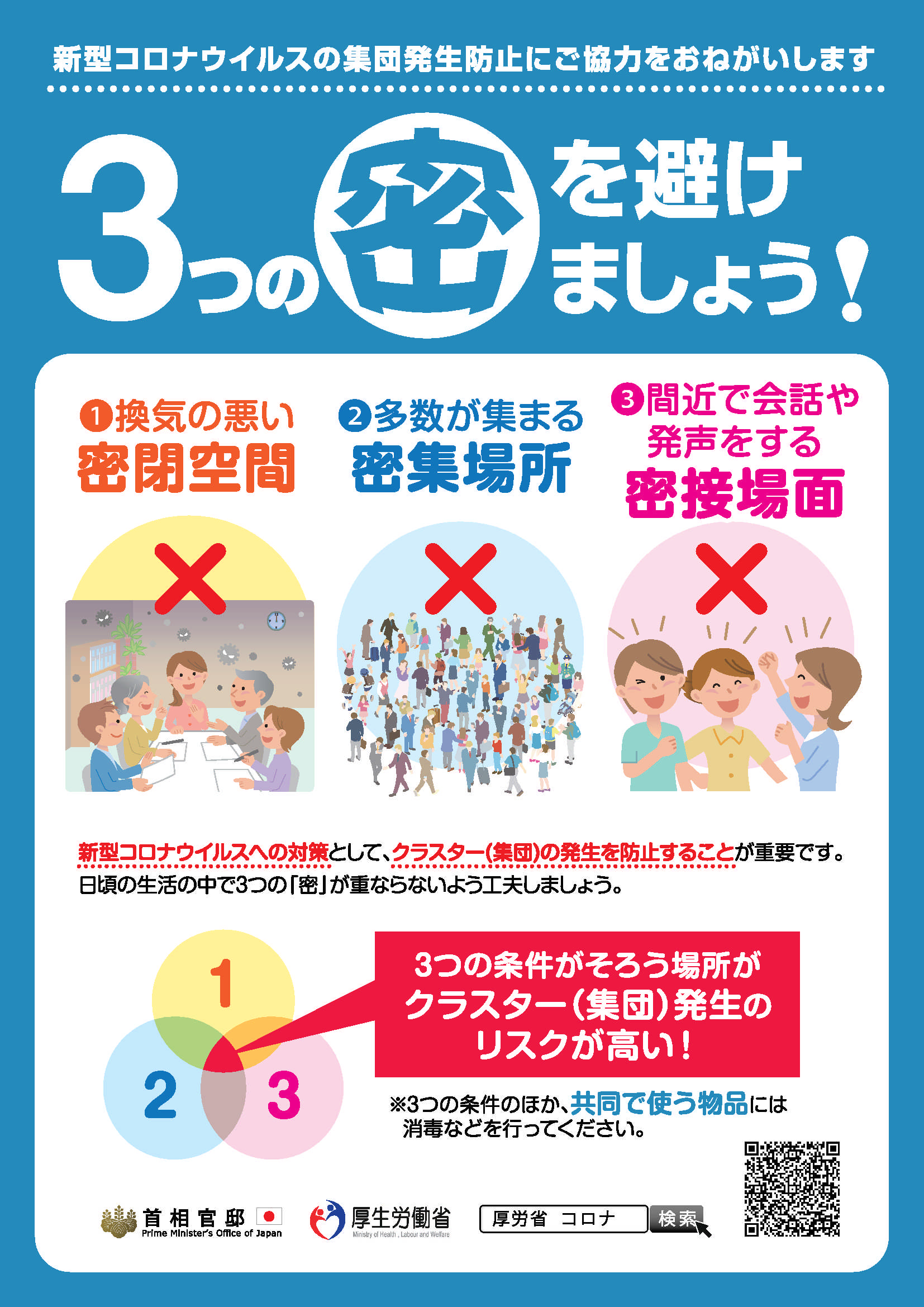

| III. 「新しい生活様式」の徹底をはじめとする公衆衛生対策 |

|---|

|

3密(密閉、密集、密接)の回避や手洗いの励行などの感染症対策を徹底する。

|

高齢者や糖尿病などの基礎疾患をもつ人には、とくにインフルエンザの予防接種が勧められている。糖尿病の人は血糖コントロールが良くない状態が続くと、インフルエンザなどの感染症に対する体の免疫機能が低下している場合がある。

出典:厚生労働省、2020年

これまで、主な相談先となっていた、保健所などに設置された帰国者・接触者相談センターは、機能を基本的に縮小し、「受診・相談センター(仮称)」として主に医療機関の案内を担う。

地域によっては、自治体のホームページで、検査できる医療機関名を見られるようになる。地域の医師会などが設ける検査センターなどでも引き続き検査を受けられる。

第1波では保健所で検査の要望が集中し、検査にたどりつけない患者が出た反省をふまえ、保健所の負担を軽減する狙いもある。

医療機関・自治体・患者それぞれに役割が

これらを実行するために、医療機関では外来・検査体制の整備が必要になる。

■ かかりつけ医などの地域で身近な医療機関で、必要な感染予防策を講じた上で、相談・外来診療・検査を行う体制を整備する。

■ 事前に電話予約の上、受診することを徹底することも含め、今後の相談受診方法を広く住民に周知する。

■ 地域の診療所などで十分な検査体制を確保できない場合には、地域外来・検査センターを拡充し、検査体制を確保する。

医療機関では、日本感染症学会提言「今冬のインフルエンザとCOVID-19に備えて」をふまえ、流行状況に応じた季節性インフルエンザとCOVID-19の検査体制の整備に取り組んでいく。

自治体は、地域の医師会や病院と連携し、医療機関名に加え、対応時間を共有するネットワークを構築することが求められる。地域の医療機関と受診・相談センターとで情報共有し、発熱患者などから相談を受けた際に、適切な医療機関を速やかに案内できる体制を整備する必要がある。

患者にとっても、医療機関にかかるときに、守るべき重要な注意点がある。

■ 複数の医療機関を受診することで感染を拡大した例があるので、複数の医療機関を受診するのは控える。

■ 医療機関を受診する際にはマスクを着用するほか、手洗いや咳エチケット(咳やくしゃみをする際に、マスクやティッシュ、ハンカチ、袖・肘の内側などを使って、口や鼻をおさえる)を徹底する。

新型コロナウイルス感染症の現在の状況と厚生労働省の対応について(厚生労働省 2020年9月4日)