順天堂大学は、全国の不妊治療専門の医療機関の外来を受診した女性を対象に、不妊治療と就労の両立についての世界初の大規模研究を実施した。

その結果、不妊治療開始後の日本女性の約6人に1人が離職し、「非正規の社員」「職場でのサポートがない」「不妊期間が2年以上」「学歴が大学未満」といったことがリスク因子であることが明らかになった。

「不妊治療と就労の両立を支援するために、職場での働き方改革が重要」としている。

全国の不妊治療専門の医療機関が協力している「J-FEMA研究」の成果。

不妊治療と就労の両立を支援するために何が必要?

調査は、順天堂大学の研究グループが、「J-FEMA研究」(Japan-Female Employment and Mental health in Assisted reproductive technology Study)の一環として行ったもの。

この研究は、全国の不妊治療専門の医療機関の外来を受診した女性を対象に、不妊治療と就労の両立について調べた、世界初の大規模疫学研究だ。

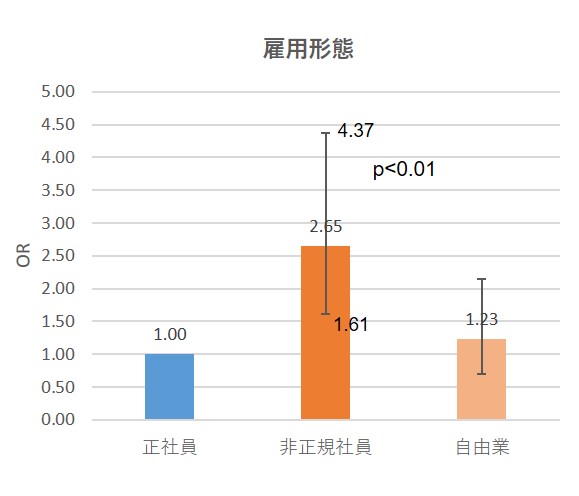

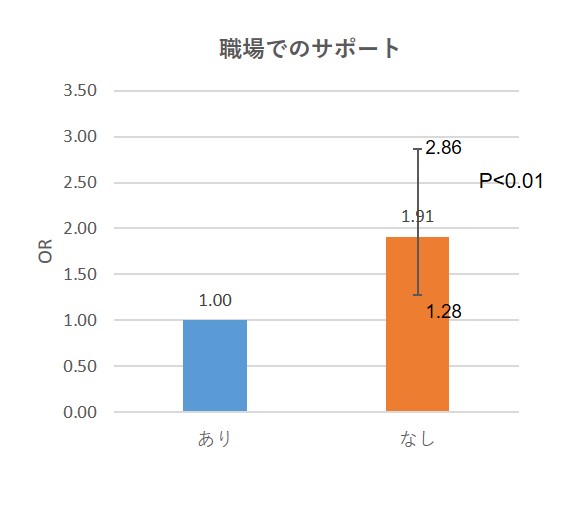

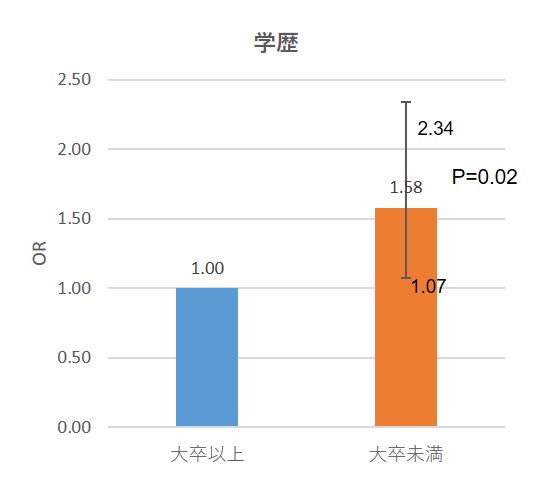

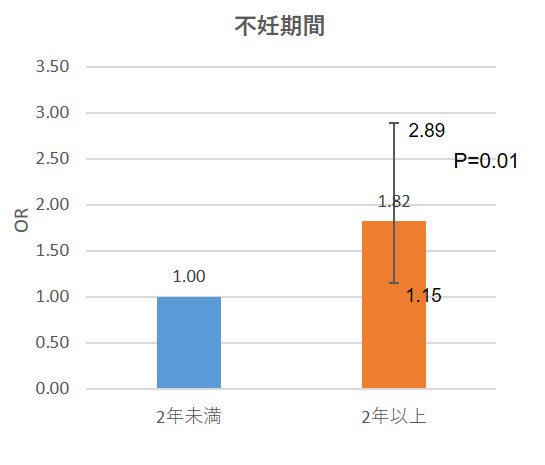

その結果、不妊治療の開始後に、女性の6人に1人(16.7%)が離職し、「非正規の社員」「職場でのサポートがない」「不妊期間が2年以上」「学歴が大学未満」といったことが、離職のリスク因子であることが明らかになった。

研究グループは「不妊治療と就労の両立を支援するために、職場での働き方改革が重要」「今回の研究は、少子化対策・女性活躍の施策に資することが期待される」と述べている。

研究は、順天堂大学医学部公衆衛生学講座の今井雄也大学院生、遠藤源樹准教授、谷川武教授と、同産婦人科学講座の黒田恵司非常勤講師、田中温客員教授、佐藤雄一非常勤講師、板倉敦夫教授、竹田省特任教授らの研究グループによるもの。

研究成果は、産業医学の学術誌「Occupational and Environmental Medicine」に掲載された。

仕事を続けながら不妊治療を行う女性は増えている

不妊は、「生殖年齢の男女が妊娠を希望し、ある一定期間、避妊することなく通常の性交を継続的に行っているにもかかわらず、妊娠の成立をみない場合」と定義され、その一定期間は1年とされることが多い。

晩婚化と晩産化が進むなか、日本の出生数は年々減少している。女性の卵巣機能は年齢とともに低下することもあり、仕事を続けながら不妊治療を行っている女性は増えている。

生殖補助医療(ART)による不妊治療は、排卵誘発剤による卵巣刺激、卵子を採取する採卵、体腔外で卵子と精子の受精を行う体外受精、培養後の受精卵(胚)を子宮内に移植する胚移植などを含み、それぞれの女性の月経周期に合わせた頻繁な通院が必要となる。

そのため、仕事をしている女性が不妊治療を行ううえで、就労の継続が困難になる場合があると考えられる。実際、職場の理解を得られず、依願退職や解雇される女性は少なくない。

関連情報

不妊治療の開始後に6人に1人が離職

そこで順天堂大学の研究グループは、不妊治療と就労の両立を妨げている要因を明らかにするために、全国の不妊治療専門の医療機関の外来を受診した女性1,727人を対象に、世界初の大規模疫学研究を実施した。

研究グループは今回、全国の不妊治療を専門とするいくつかの医療機関と共同して「J-FEMA Study」を立ち上げ、2018年8月から全国の不妊治療専門の医療機関の外来で、「不妊治療と就労の両立支援」についての大規模研究を開始した(J-FEMA Study第Ⅰ期)。

その結果、不妊治療開始時に就労していた1,075人の女性のうち、不妊治療開始後に6人に1人にあたる16.7%(179人)が離職していることが明らかになった。

離職に影響を与える要因としては、

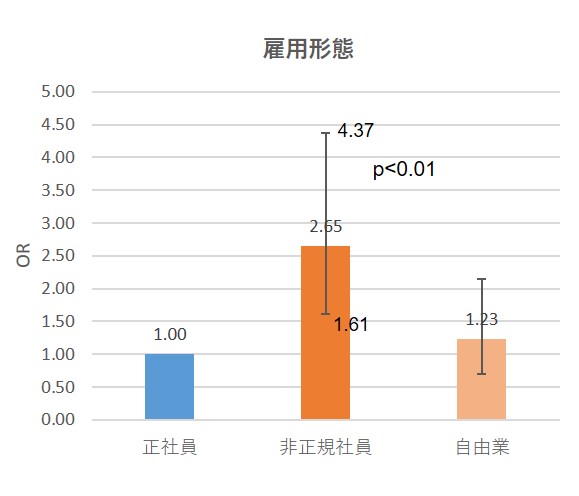

▼非正規の社員の方が、正社員に比べて離職のリスクが2.65倍高い、

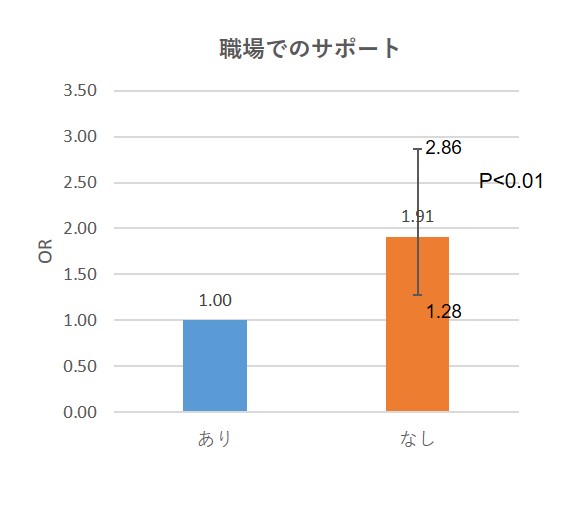

▼不妊治療に関する職場からのサポートがない女性の方が、離職のリスクが1.91倍高い、

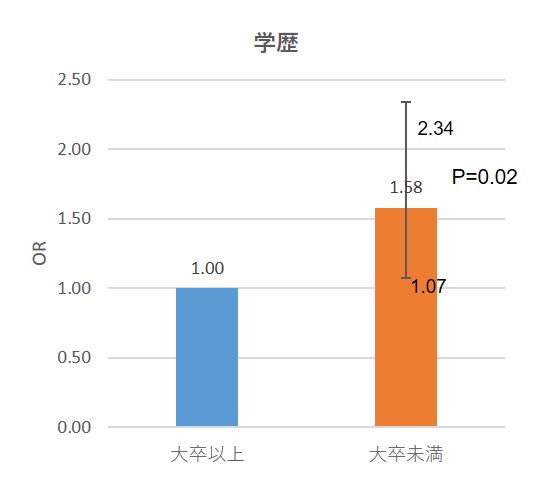

▼大卒未満の女性の方が、大卒以上の女性に比べて、離職のリスクが1.58倍高い、

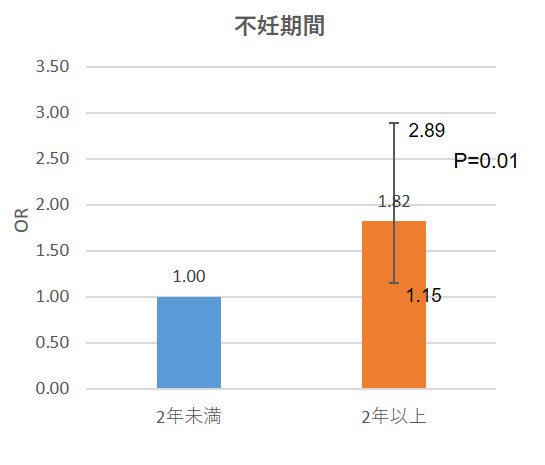

▼不妊期間が2年以上の女性の方が、2年未満の女性に比べて、離職のリスクが1.82倍高い、

といったことが示された。

不妊治療開始後の離職因子 OR:多変量オッズ比(95%信頼区間)

出典:順天堂大学、2020年

両立を支援するために「職場での働き方改革」が重要

研究グループは、「不妊治療と就労の両立のためには、職場での不妊治療中の社員へのサポートが重要です」と指摘している。

不妊治療は、女性の月経周期やホルモンの値、卵子の発育状況に合わせた頻繁な通院が必要となるため、就労中の女性が突発的に仕事を休まざるをえなくなるのが実情だ。

実際、「J-FEMA Study」の第Ⅰ期の調査では、不妊治療クリニック受診中の女性の69%が就労しており、58%の女性が月に1~2日以上の突発的な休みをとっていたことが明らかになっている。

また、職場へのカミングアウト率は、5人中2人にあたる60%で、不妊治療と就労の両立は困難であると感じている女性は83%に上ることも分かっている。

今回の研究により、不妊治療に関する助成金の増加だけでなく、不妊治療休暇制度やフレックスタイム制度など、「期間限定で不妊治療中の社員をサポートできるような、職場における働き方改革が重要です」としてい。たとえば、不妊治療を受けている社員向けの就業規則の導入などが考えられるという。

不妊治療・妊孕性についての教育も必要

不妊治療として、不妊スクリーニング検査の後に、(1)タイミング法、(2)配偶者間人工授精(AIH)、(3)生殖補助医療(ART)、それぞれの患者の不妊原因や希望などにもとづいて実施されている。

研究グループは、「不妊治療・妊孕性についての教育を、学校や職場で健康教育として行うことも重要」だとしてる。10代・20代に不妊治療・妊娠に関するリテラシーを高めることで、妊娠可能年齢の男女が仕事・キャリアを含めた生涯設計をする際の一助となるという。

「J-FEMA Study」で現在、不妊治療とメンタルヘルス不調・睡眠・職場でのハラスメントなどとの関連の研究などを進め、不妊治療と就労の両立を支援するためのエビデンスを発信していく予定としている。

順天堂大学医学部 公衆衛生学講座

順天堂大学医学部 産婦人科学講座

Risk Factors for Resignation from Work after Starting Infertility Treatment among Japanese Women: Japan-Female Employment and Mental health in Assisted reproductive technology (J-FEMA) Study(Occupational and Environmental Medicine 2020年12月3日)

「不妊治療を受けながら働き続けられる職場づくりのためのマニュアル」「不妊治療連絡カード」などを公開。