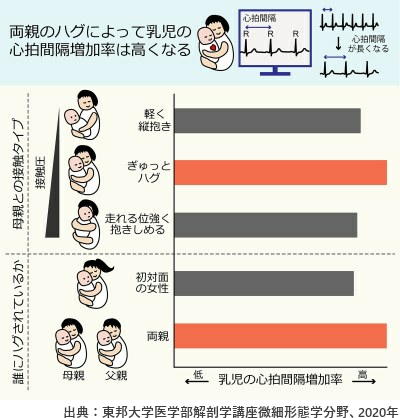

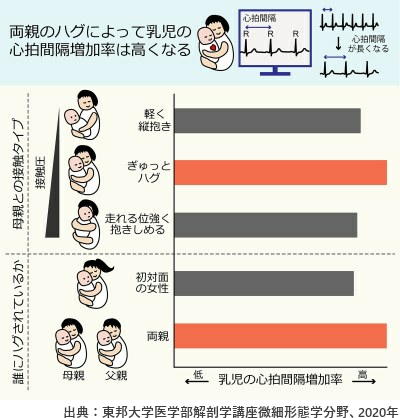

生後4ヵ月以上の乳児は、両親のハグ(腕で抱きしめること)によって、心拍間隔の増加率が高くなり、副交感神経が活性化され、リラックスすることが、東邦大学などの研究で分かった。

親子の触れ合いが子供の心身発達に重要

授乳や移動といった赤ちゃんの生存に直結する場面のほかに、親が赤ちゃんを腕の中に抱く時がある。その1つが「ぎゅっと抱きしめること」で、親が赤ちゃんに喜びや愛情を言葉ではなく、身体接触によって伝える行動として行われる。

この行動は、英語ではハグ(Hug)と表現され、さまざまな文化圏の親子でよくみられる。しかし、ハグが赤ちゃんや親にどのような作用を及ぼすのかはほとんど研究されておらず不明だった。そこで研究グループは、ハグの作用について、心拍変動に着目して検討した。

親子の触れ合いが子供の心身発達に重要であることは知られているが、触れ合いの作用をダイレクトに定量した研究は少ない。今回の研究では、異なる強さの抱っこへの心拍間隔変化を調べることで、親子がふだん行っている強さのハグによって乳児がリラックスすることがはじめて示された。

この反応は初対面の女性によるハグでは認められず、生後4ヵ月以前の乳児にも認められないことから、乳児の発達や両親との関係性の成熟・分化を示すと考えられる。

また両親は、自分の子をハグするとハグする前よりも心拍間隔の増加率が高まり、主観的にも安心感を自覚していた。このことは、ハグが親と子の双方にとって安心感を高めることを示している。

研究は、東邦大学医学部解剖学講座の吉田さちね助教と船戸弘正教授らの研究グループが、東京大学情報理工学系研究科大学院の笹谷拓也氏、同工学系研究科の川原圭博教授、大阪大学の研究グループと共同で行ったもの。研究成果は科学誌「iScience」に掲載された。

乳児を3種類の抱き方をして比較 100組以上の親子を調査

研究グループは、100組以上の親と0歳児のペアに大学の実験室に来てもらい、ハグの作用を心拍変動に着目して検討した。

0歳児では、心拍間隔や心拍数、自律神経活動のバランスを示す指標は、いずれも生後4ヵ月未満と以上で有意に変化し、4ヵ月を過ぎると副交感神経の活動が顕著になることが分かった。

さらに、母親に乳児を、「軽く縦抱きする」「かわいいと思ってぎゅっとハグする」「そのまま走れるくらい強く抱きしめる」という、接触圧の異なる3種類の抱き方をそれぞれ20秒ずつ行ってもらった。

その結果、乳児は母親にハグされている時は、他の2つの抱き方をされている時よりも心拍間隔の増加率が高くなり、副交感神経が活性化したリラックスした状態になることが分かった。

さらに、乳児の背中を支える母親の手の平に、柔らかい圧センサを着け、接触圧を計測しながら、乳児の心拍間隔を調べた。その結果、生後4ヵ月未満の乳児は、接触圧が大きくなると、心拍間隔の増加率が下がる特性をもつことが明らかになった。

頭部の動きが少ない乳児はハグされると心拍間隔の増加率が上がる

ハグされる直前、ベビーベッドにいる乳児の頭部の動きを計測し、動きが「多い乳児」と「少ない乳児」の2つのグループに分け、実際にハグした時の心拍間隔の増加率を比較した。

すると、頭部の動きが少ない乳児では、多い乳児よりもハグされた時の心拍間隔の増加率が有意に上がった。4ヵ月を過ぎると、ハグ中の乳児の心拍間隔増加率は「ハグされる直前の乳児の頭部運動量」によって変わることが分かった。

同様の変化は、父親によるハグでも起こったが、「かわいいと思ってぎゅっとハグ」した時だけにこうした違いがみられた。

次に、育児経験のある初対面の女性にハグされた時の乳児の変化を調べた。その結果、ハグ直前の頭部の動きが少ない乳児が初対面の女性にハグされると、心拍間隔の増加率は、両親にハグされている時よりも下がることが分かった。

乳児は母親のハグと父親のハグを覚えている

「一見おとなしくハグされている乳児でも、誰にハグされているかによって、実は生理反応は大きく違っていることが示唆されます」と、研究グループは述べている。

「両親との実験では、頭部の動きが多い乳児と少ない乳児の2つのグループが存在しましたが、初対面の女性との実験では、乳児はその女性の方を見つめることが多く、動きが少ない乳児グループだけになりました。通常、頭部が動くと視線も動きます。今後、視線計測などによって、頭部の動きの多さや少なさが乳児のどのような心理状態を反映しているのか明らかになることが期待されます」としている。

さらに、4ヵ月以上の乳児では、接触圧と心拍間隔増加率に有意な相関は見られなかった。ハグ中に母親の手の平にかかる平均接触圧は、母親ごとに大きく異なったが、今回計測した母親全員とも共通して「軽く縦抱き」よりも「ハグ」の方が大きな圧値になった。

母親のハグによる乳児の心拍間隔の変化は、決まった接触圧値で起こるのではなく、各乳児にとって自分の母親らしいハグで生じる接触圧によって起こる可能性がある。この可能性は、母親とは、手の大きさや体格が違う父親のハグでも乳児がリラックスした結果とも符合する。

「生後4ヵ月間の親との触れ合いを通して、乳児は自分の母親らしいハグ、父親らしいハグを覚えていくのかもしれません」と、研究グループは述べている。

ハグが親と子の双方にとって安心感を高める

アンケート調査では、9割以上の父母が自分の子をハグすると「安心する」と答えた。実際、母親も父親も自分の子をハグすると、子の月齢とは関係なく、ハグする前と比べて心拍間隔の増加率が高まり、リラックスすることが分かった。こうした生理変化がハグによる安心感を生み出している可能性がある。

「得られた基礎知見は、将来、乳児における感覚処理や認知の発達、そして親子関係の構築について理解を深めることに役立つと期待できます」と、研究グループは述べている。

「まだ話すことが出来ない乳児の気持ちを理解することは難しく、子育ての大部分は経験にもとづいて行われています。今回の研究のようなアプローチにより、将来、科学的根拠のある子育て方法の構築や新しい指針策定に貢献できる可能性があります」としている。

東邦大学医学部解剖学講座微細形態学分野

東京大学大学院工学系研究科

大阪大学大学院基礎工学研究科

Infants show physiological responses specific to parental hugs(iScience 2020年4月6日)