太っていなかったり体重が正常であっても、2型糖尿病などの生活習慣病になる原因として、脂肪の「質」が関連し、血糖を下げるインスリンが効きにくくなるなどの「代謝異常」の原因になっている可能性があることを、順天堂大学の研究グループが明らかにした。

日本人は太っていなくても「代謝異常」を発症しやすく、脂肪の「量」ではなく「質」に着目した予防対策が必要であることが示された。

脂肪組織の「質」の低下を防ぐことができれば、肥満や2型糖尿病を効果的に改善できる可能性がある。

なぜ日本人は太っていなくても糖尿病になりやすいか

太っていなかったり正常体重であっても、2型糖尿病などの生活習慣病になる原因として、脂肪の「質」が関連し、代謝異常の原因になっている可能性があることを、順天堂大学の研究グループが明らかにした。

研究グループは、正常体重の日本人男性約100人を対象に、全身の代謝状態や脂肪分布に関する網羅的な検査を実施。

その結果、脂肪組織の「質」の指標となる「脂肪貯蔵機能」や「アディポネクチン濃度」の低さが、インスリン抵抗性、高中性脂肪血症、肝脂肪蓄積などの代謝異常の本質的な原因であることを明らかにした。

「アディポネクチン」は、脂肪組織から分泌され、肝臓や骨格筋にある受容体に結合する、生理活性物質のこと。体の臓器の脂質の燃焼を促すことで、血糖を下げるインスリンが効きにくくなるインスリン抵抗性を改善する働きをもつ。肥満にともない、その血中濃度が低下することが、2型糖尿病などの原因のひとつと考えられている。

日本人をはじめとしたアジア人では、太っていなくても2型糖尿病などの生活習慣病になってしまう人が多いが、そのメカニズムはよく分かっていなかった。今回の研究成果により、そのメカニズムが解明された。

日本ではウエスト周囲径を測定するなど、内臓脂肪の蓄積に着目した生活習慣病の予防対策が行われているが、体重が正常であっても、代謝異常を予防・治療するために、脂肪組織の「質」に着目した取り組みが必要であることを示した今回の研究は、予防医学からみても有益だ。

研究は、順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学・スポートロジーセンターの田村好史先任准教授、河盛隆造特任教授、綿田裕孝教授らの研究グループによるもの。研究成果は、米国内分泌学会雑誌「Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism」のオンライン版に公開された。

肥満の人では脂肪組織の機能が低下 アディポネクチンも低下

人の体では、脂肪は主に中性脂肪として皮下脂肪や内臓脂肪といった脂肪組織に蓄えられている。しかし、主に空腹時などでは、脂肪をエネルギーとして利用するために、脂肪組織に蓄えられた中性脂肪が分解され、「遊離脂肪酸」となって放出される。

主に空腹時などに、脂肪組織に蓄えられた中性脂肪が分解され、遊離脂肪酸となって放出され、これがエネルギーとして利用される。インスリンは、血糖を下げるだけでなく、この遊離脂肪酸の放出や貯蔵をコントロールする働きもある。

脂肪組織はこのように、エネルギーのタンクとしての役割をもつ一方で、「アディポネクチン」という脂肪燃焼を促進するホルモンの分泌も行っていることが分かってきた。

アディポネクチンが肝臓や骨格筋にある受容体に結合し、各臓器の脂質の燃焼を促進することで、インスリン抵抗性が改善されることが分かっている。

血糖を下げるホルモンであるインスリンへの感受性が低下して効きにくくなったインスリン抵抗性は、2型糖尿病だけでなく、メタボリックシンドロームの原因になる。肝臓・骨格筋・脂肪組織にそれぞれインスリン抵抗性が個別に生じる。

肥満者では脂肪組織の機能の低下が生じ、それが代謝異常を引き起こすと考えられている。たとえば、肥満すると脂肪組織の「脂肪貯蔵機能」が低下し、脂質が遊離脂肪酸として体中にあふれでる。それにともない、アディポネクチンの分泌量も低下し、その血中濃度が低下する。

これらの機能低下により、肝臓や骨格筋に脂肪が蓄積し、2型糖尿病や肥満、メタボリックシンドロームの根源であるインスリン抵抗性が引き起こされると考えられている。

「脂肪貯蔵機能」の低下が代謝異常の本質的な原因

日本人は正常体重(体格指数(BMI)が25未満)であっても、2型糖尿病などになりやすいことが知られている。その原因として、日本人では脂肪組織の「質」の指標となる「脂肪貯蔵機能」「アディポネクチン濃度」の低下が遺伝的に生じやすいことが示唆されている。

そこで研究グループは、これらの脂肪組織の「質」の低下がどのように代謝異常と関連しているかは調べるために、正常体重の日本人男性約100人に対し、脂肪貯蔵機能とアディポネクチン濃度に関する大掛かりな検査を行った。

研究グループは、BMIが正常範囲内(21~25)の日本人男性94人を対象に、脂肪組織インスリン感受性について、「2-ステップ高インスリン正常血糖クランプ法」という1人当たり10時間以上要する特別な検査を行った。この検査法を用いて、正常体重の男性を対象に100人規模で調査したのは世界でもはじめてだ。

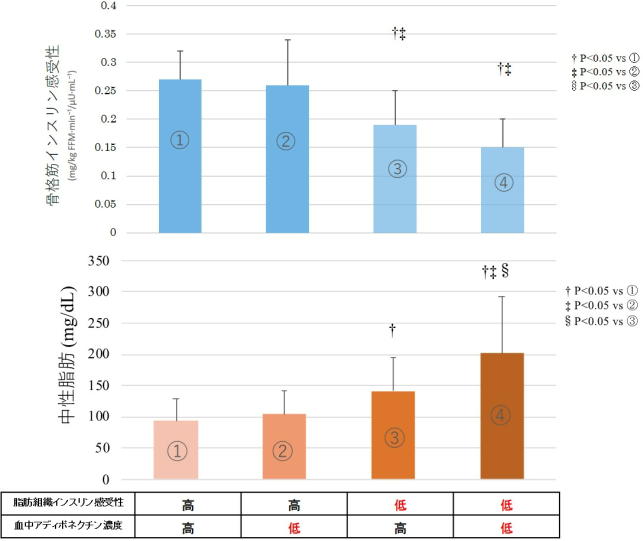

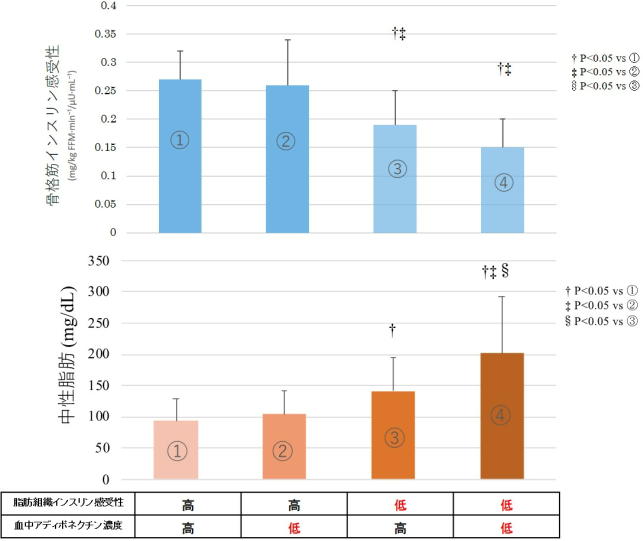

測定後、脂肪組織インスリン感受性と血中アディポネクチン値の高い・低いの組み合わせで4群に分けて代謝的な特徴を比べた。

その結果、脂肪組織インスリン感受性が高い2群では、アディポネクチンの高低によらず代謝異常がみられなかったが、脂肪組織インスリン感受性が低い群では、アディポネクチンが高くてもインスリン感受性低下、中性脂肪値の上昇、肝脂肪蓄積といった軽度の代謝異常がみられた。

さらに、アディポネクチンが低い群では、それらの代謝異常がより顕著になり、善玉のHDLコレステロールの低下も生じることが分かった。

以上の結果から、正常体重の日本人男性で、「脂肪貯蔵機能」の低下が代謝異常の本質的な原因であること、さらに「アディポネクチン濃度」の低下があると、その程度がより顕著になることが明らかになった。

インスリンは脂肪組織にも作用 「代謝異常」になるとインスリン作用が低下

インスリンは脂肪組織にも作用し、遊離脂肪酸の脂肪細胞から放出されるのを抑制し、脂質を脂肪細胞に貯蔵させる作用がある。このような状態を「脂肪組織インスリン感受性」が高い状態と呼んでいる。

しかし、肥満者では脂質を貯蔵する脂肪細胞が容量オーバーとなり、十分にインスリンが作用しなくなり、「脂肪組織インスリン抵抗性」になりやすい。これにより「脂肪貯蔵能」の低下が生じ、脂肪細胞から脂質が遊離脂肪酸として溢れ出る。

放出された遊離脂肪酸は肝臓や骨格筋といったインスリンが作用する臓器に到達すると、細胞内に異所性脂肪(脂肪肝・脂肪筋)として蓄積して、細胞内で毒性を発揮し、インスリン抵抗性が生じると考えられている。

研究では、対象者を「脂肪貯蔵機能」の指標となる脂肪組織インスリン感受性と血中アディポネクチン濃度のそれぞれの中央値を用いて、それぞれの高低で4群に分けて、骨格筋インスリン感受性と血中の中性脂肪値を比較した。

その結果、脂肪組織インスリン感受性が高い2群では、アディポネクチンの高低によらず代謝異常はみられなかったが、脂肪組織インスリン感受性が低い2群では、アディポネクチンが高くてもインスリン感受性低下、中性脂肪値の上昇、肝脂肪蓄積といった軽度の代謝異常がみられた。

さらに、アディポネクチンが低い群では、それらの代謝異常がより顕著になり、善玉のHDLコレステロールの低下も生じることが分かった。

骨格筋インスリン感受性と血中の中性脂肪の関連

脂肪組織インスリン感受性が高い2群(①、②)ではアディポネクチンの高低によらず代謝異常がみられなかったが、脂肪組織インスリン感受性が低い群(③、④)ではアディポネクチンが高くてもインスリン感受性低下、中性脂肪値の上昇、肝脂肪蓄積といった軽度の代謝異常がみられ、さらにアディポネクチンが低い群(④)では、それらの代謝異常がより顕著になり、善玉コレステロール(HDLコレステロール)の低下も生じることが分かった。

脂肪の「質」に着目した予防対策が必要

このように、正常体重の日本人男性で「脂肪貯蔵機能」が低く、かつ「アディポネクチン濃度」が低い場合は、インスリン抵抗性、高中性脂肪血症、肝脂肪蓄積といった「代謝異常」の程度が顕著であることが明らかになった。

太っていなくても代謝異常を発症しやすい日本人にとって、脂肪の「量」だけでなく、脂肪の「質」に着目した予防対策が必要であることが示された。

日本では、特定健診(メタボ健診)などで、内臓脂肪の蓄積(男性でウエスト周囲径が85㎝以上、女性で90㎝以上が目安)に着目した介入が進められ、主に脂肪の「量」にフォーカスを当てた生活習慣病の予防対策が行われている。

しかし、今回の研究で、太っていなくても代謝異常を発症しやすい日本人にとって、脂肪組織の「質」、とくに「脂肪貯蔵機能」に着目した予防や治療が必要であることが示唆された。

また、中性脂肪が高い、善玉のHDLコレステロールが低い、肝脂肪が多い、などといった臨床データにより、正常体重者での脂肪組織の「質」の低下をある程度、予測できる可能性がある。

研究グループは、最近になって痩せた若年女性の耐糖能異常者でも「脂肪貯蔵機能」の低下が生じていることを世界ではじめて発表している。「今後は、日本人での脂肪組織の"質"の低下はなぜ、どのように生じるのか、どのような介入法により改善されるのかを明らかにするべく、さらなる研究を進めていきます」と述べている。

順天堂大学大学院医学研究科 代謝内分泌内科学

順天堂大学大学院医学研究科 スポートロジーセンター

Adipose insulin resistance and decreased adiponectin are correlated with metabolic abnormalities in non-obese men(Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2021年1月23日)