名古屋大学などの研究グループが、健康診断の受診データから、パーキンソン病(PD)とレビー小体型認知症(DLB)を合わせた「レビー小体病」のリスクの高い受診者をみつける方法を開発したと発表した。2つ以上の前駆症状を有する50歳以上の受診者の5.7%に高リスク者が存在するという。

パーキンソン病・認知症を早期発見するための検査が必要

パーキンソン病の国内患者数は20万人で、動作緩慢などの運動障害と認知機能障害があらわれる。また、レビー小体型認知症の国内患者数は、60~90万人程度と推定されるアルツハイマー型認知症に次いで多く、幻視などの認知機能障害とパーキンソン病に似た症状があられる。

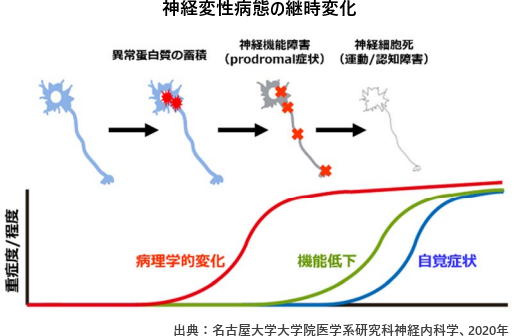

それらを合わせた「レビー小体病」は、異常タンパク質(αシヌクレイン)が脳の神経細胞内に蓄積することが特徴となる、難治性の神経変性疾患だ。

治療薬も使われているが、たとえばパーキンソン病は発症後数年は良好にコントロールできても、その後は運動障害が高度になることが知られている。その原因は、神経症状の発症時にすでに神経変性が進行していることなどだ。発症時にすでに50%以上のドーパミンの神経細胞が死滅していることが知られている。

「レビー小体病」を早期発見して、治療を開始することが重要となる。そのために、効果的な検査法が求められている。

健康診断で早期発見 50歳以上の受診者の5.7%がハイリスク

「レビー小体病」を症状を発症する10〜20年前から、脳の神経細胞に異常タンパク質がたまり、便秘や、レム睡眠(浅い眠り)中に筋肉を抑制する神経の働きが悪くなるREM期睡眠行動異常症(RBD)、嗅覚低下などの前駆症状があらわれる。発症前に病態を抑制することが重要となる。

画像検査により早期診断する方法も開発されつつあるが、日本人での前駆症状の保有率や高リスク者を見つけるのは難しい。

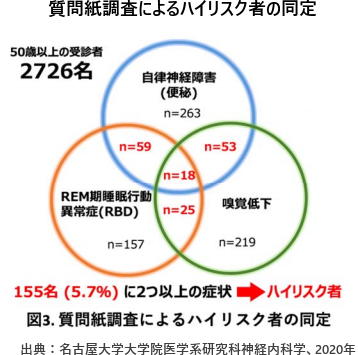

そこで、名古屋大学などの研究グループは、JA岐阜厚生連久美愛厚生病院、だいどうクリニックの2つの検診センターと連携し、これらの施設の健診受診者(年間1万2,378例)を対象に、「レビー小体病」の前駆症状についてのアンケート調査と、高リスク者の疾患管理データベースの構築を目的とした研究を行った。

その結果、50歳以上の健診受診者の中に、2つ以上の前駆症状をもとレビー小体病患者のハイリスク者が5.7%いることが明らかになった。

また、高リスク者は他の症状(うつや日中の眠気)のスコアも高く、レビー小体病患者に似た前駆症状もあった。高リスクの男性では、血液検査で貧血がみられ、総コレステロールやLDLコレステロールも低かった。

これまでの研究で、貧血やコレステロール低値は将来のパーキンソン病発症の危険因子であることが報告されており、今回の研究でも同様の結果が得られた。

その後、ハイリスク者に対して、運動機能、認知機能、生理検査、画像検査などの二次精査を行い、神経症状はないものの、画像検査(ドーパミントランスポーターシンチグラフィー)や、心臓の交感神経機能を調べる画像検査などを行うと、レビー小体病に特徴的な異常を発見できた。

健診で早期発見し先制治療につなげるのが目標

「レビー小体病の自覚症状がない人は医療機関を受診しないため、通常診療でハイリスク者をみつけるのは困難ですが、健康診断制度と連携したレジストリを活用すれば、神変性疾患・認知症のリスク評価が可能になります」と、研究グループは述べている。

研究グループは今後は、前駆期のレビー小体病の患者に対して、疾患の発症を遅らせる先制治療につなげる研究をはじめる予定だ。

研究は、名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学の勝野雅央教授、服部誠客員研究員、国立長寿医療研究センターの鷲見幸彦病院長らの研究グループによるもの。研究成果は米医学誌「Journal of Neurology」に掲載された。

名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学

国立長寿医療研究センター

Subjects at risk of Parkinson's disease in health checkup examinees: crosssectional analysis of baseline data of NaT-PROBE study(Journal of Neurology 2020年2月7日)