群馬大学の研究グループが、健常者や糖尿病予備群を対象とした研究で、コンニャク粉入り粥が、食後の血糖値とインスリン値の上昇を緩やかにすることを確かめた。

炭水化物の多い主食にコンニャク粉を混ぜると、食物の胃内の通過時間を延長させ、腸管粘膜での糖質吸収を抑制するという。

独自技術でコンニャク粉を開発

研究は、群馬大学大学院医学系研究科・食健康科学教育研究センターの葭田明弘助教、木村孝穂准教授、村上正巳教授らによるもの。研究グループは、群馬県利根郡昭和村のグリンリーフが独自の技術により開発したコンニャク粉入り粥を対象に実験を行った。研究成果は、「Annals of Nutrition and Metabolism」に掲載された。

健常者や糖尿病予備群を対象とした今回の研究で、粥に独自技術によってコンニャク粉を添加したことで、血糖値とインスリンの両方の上昇を抑えられる効果が確認された。

コンニャク粉入り粥が血糖上昇を抑える理由としては、粥に含まれたコンニャク粉が胃内容物の粘りけを高め、食物の胃内の通過時間を延長させ、腸管粘膜での糖質吸収を抑制したことが考えられるという。

コンニャクは、サトイモ科の植物やその球茎から製造される食品。精粉コンニャクは100gあたり5kcalと低カロリーで、炭水化物は2.3g、不溶性食物繊維は2.1g含まれる。

コンニャク芋の生産量は全国の80%を群馬県が担い、その約6割が利根郡昭和村周辺で生産されている。グリンリーフは1990年からコンニャク芋の有機栽培を行っている。

同社は、板コンニャク、シラタキ、結びシラタキなどに加えて、シラタキをパスタに加工したり、コンニャクサラダ、コンニャクそうめんなどの新しい食べ方を提案している。

糖尿病予備群を対象に試験を実施

糖尿病患者が血糖コントロールが良くないと、動脈硬化が進行し、心血管疾患を引き起こしやすくなる。糖尿病予備群の段階でも、軽度の血糖上昇により、心筋梗塞や脳卒中といった大血管障害のリスクは、糖尿病でない人に比べて大きくなる。

糖尿病を良好に治療するのに加えて、糖尿病予備群から糖尿病への移行を予防することも、重要な課題となっている。

これまでソイプロテイン、グアーガム、燕麦、小麦デンプン、セイタカカナビキソウ、5-アミノレブリン酸、食物繊維などで血糖上昇の抑制効果が報告されているが、主に2型糖尿病患者を対象とした検討だった。

そこで研究グループは、健常者や糖尿病予備群を対象に研究を行った。参加したのは37~60歳の健常男性25人で、糖尿病の診断に用いられる75g経口糖負荷試験行った結果、8人が健常者、17人が糖尿病予備群であることが分かった。

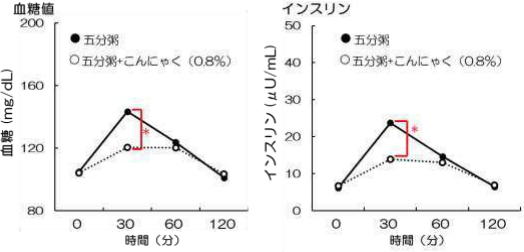

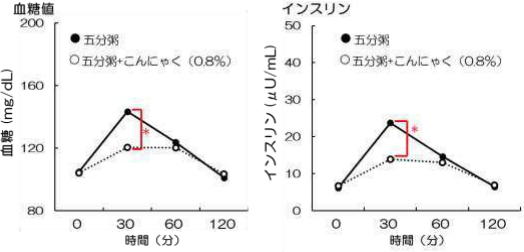

参加者に3種類の粥(五分粥、0.4%コンニャク粉入り粥、0.8%コンニャク粉入り粥、いずれも約80kcal)を食べてもらい、摂食前と摂食後30分、60分、120分の時点で血糖値とインスリン値を測定した。

コンニャク粉が食後30分の血糖値とインスリン値の上昇を抑制

その結果、五分粥にコンニャク粉0.8%を加えたことで、食後30分にピークとなる血糖値とインスリンの上昇が抑制されたことが分かった。一方、その他の時間(食前、食後60分、120分)では、両群の間に血糖値とインスリンの差は認められなかった。

これにより、コンニャク粉入り粥は五分粥に比べ、食後30分で有意に血糖値とインスリン値の上昇を抑制することが分かった。また、血糖値の上昇抑制効果は、糖尿病予備群でより強く、またコンニャク粉の濃度が高いとより強くあらわれた。

「今回の研究は、糖尿病予備群などを対象としており、コンニャク粉入り粥が血糖とインスリン、両方の上昇を抑制することを示したはじめての報告です。コンニャク粉の食後血糖上昇の抑制作用は、主食と混合することにより強く発揮される可能性があります。糖尿病予備群から糖尿病へ移行するのを抑制して人々の健康増進に貢献することが期待されます」と、研究者は述べている。

主食にコンニャク粉を加えると食後30分にピークになる血糖値とインスリンの上昇が抑制される

出典:群馬大学、2020年

群馬大学大学院医学系研究科臨床検査医学

群馬大学食健康科学教育研究センター

グリンリーフ

Glucomannan Inhibits Rice Gruel-Induced Increases in Plasma Glucose and Insulin Levels(Annals of Nutrition and Metabolism 2020年7月13日)