コロナ禍で「健康管理の意識が高まっている」という人が9割に上った一方で、5割超の人は「筋肉が落ちた」と感じていることが、パナソニックとアシックス商事の調査で分かった。

ウォーキングを行っている人の39%が「脚やひざまわりの筋肉痛」の悩みをもっていることも分かった。

「運動の前後ではウォームアップとクールダウンも大切です」と、専門家は指摘している。

9割が「健康に気をつけるようになった」

5割超が「筋肉が落ちた」

コロナ禍で「健康管理の意識が高まっている」という人が9割に上った一方で、5割超の人は「筋肉が落ちた」と感じていることが分かった。

パナソニックとアシックス商事が実施した「ウォーキングに関する意識・実態調査」で示されたもの。調査は、全国の30歳~69歳の男女1,000人を対象に、11月にインターネットで実施。

最近の健康・体調について尋ねたところ、「目が疲れやすい」(60.2%)、「疲れやすくなった」(55.9%)、「筋肉が落ちた」(55.4%)、「肩がこる」(51.6%)という回答が多く、コロナ禍で自分の体の変化を感じている人が多いことが分かった。

一方、新型コロナの流行後で健康管理について、流行後に「健康に気をつけている」と回答した人は88.2%に上った。流行前から健康に気をつけていた人と比べると、流行後の方が健康管理への意識が高まっていることが示された。

冬の気候がウォーキングの継続を難しくする

コロナ禍で新たに始めた運動としては、「体操」(23.2%)、「ダンス」(21.9%)、「筋トレ」(21.3%)、「ヨガ」(16.2%)、「ウォーキング」(14.9%)が多く挙げられた。家でもできる運動や、運動が苦手な人でも取り入れやすいものが人気が高いことが示された。

なかでも、「ウォーキング」は、コロナ禍前から現在も続けているという人も多く、日常の延長線上で継続しやすいことや、始めやすいことが評価され、多くの人が取り組んでいることが窺える。

ウォーキングを行っている人に継続する上での悩みを聞いたところ、ウォーキングを行っている人の39.2%が「脚やひざまわりの筋肉痛」の悩みをもっていることも分かった。

さらに、ウォーキングの悩みとして、「寒くなると服装が難しい」(36.2%)、「寒くなると風邪やケガが心配」(28.8%)、「寒くて持続できない」(28.6%)が上位に挙げられた。これから来る冬の気候が継続するのを難しくする要因になっている可能性がある。

ウォーキング前後のウォームアップとクールダウンも大切

ウォーキングは1人でも取り組みやすい気軽さがある一方で、やり方によっては膝や体全体への負担を誘発するおそれもある。

理学療法士・トレーナーで、ASRE代表の島﨑勝行氏は、「継続するコツは"無理せずできる範囲で"です。体の調子に合わせて歩いてみましょう」とアドバイスしている。

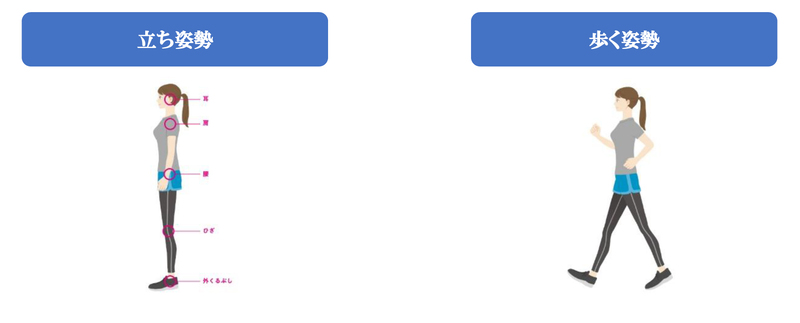

「まずはご自身の立ち姿勢を整えてみましょう。ポイントは、耳―肩―腰―ひざー外くるぶしのラインが一直線になることです。次に大切なことは運動の強度です。やや息がはずみ、話しながら歩ける速さを目安に、1週間に3日以上、1回20分以上を目標にしましょう」。

「ウォーキング前は準備体操を行いましょう。たとえば太腿のストレッチやアキレス腱伸ばしなどです。これから訪れる寒い冬、体をしっかり温めてケガを予防しましょう」としている。

出典:アシックス商事、2020年

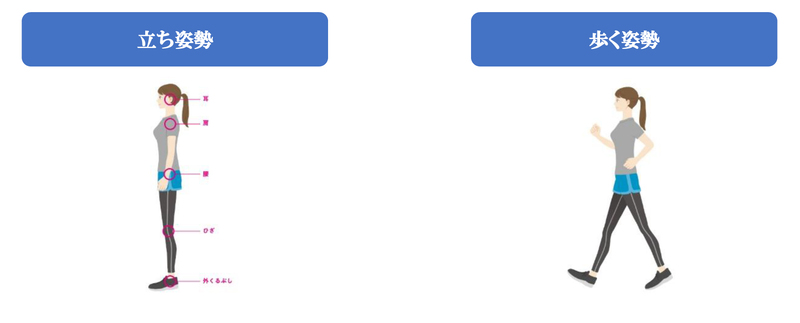

島﨑氏は、ウォーキング中に気を付けることとして、以下の5点を紹介している。

(1) 目線はやや遠くあごを引いて顔をあげます。

(2) 頭上から真上に引っ張られるように背筋を伸ばして姿勢良く、腰が反りすぎないように注意しましょう。

(3) 肘を90度に曲げて指を軽く握り肩の力を抜いて腕をしっかり振りましょう。

(4) かかとからつま先へと自然に地面につきます。

(5) 下腹部に力を入れてつま先でしっかり地面をけりましょう。足指の動きを意識してください。いつもよりやや広く大股でリズムよく歩きましょう。

「歩き終わって急に動きを止めてしまうと、筋肉が緊張したままになり、筋疲労や筋肉痛が生じやすくなります。それを防ぐために、膝まわりのマッサージや足指・ふくらはぎのストレッチなど、クールダウンを行うことも大切です」と、島﨑氏はアドバイスしている。

「ファストウォーキング」を開発 身体への負担は少なく、運動効果はより高く

アシックススポーツ工学研究所や立命館大学スポーツ健康科学部の後藤一成教授らは、健康増進のための新たな運動方法として、「ファストウォーキング」(速歩)を開発する研究を共同で行っている。

「ファストウォーキング」は、時速5~7kmを目安に、ふだんより速く歩くことを意識したウォーキング。年齢やスポーツ経験の有無などを問わず、多くの人が手軽に実践できる運動の開発を目指している。

アシックスが9月に30~60代の男女を対象に実施した調査では、コロナ禍でウォーキングを始めた人が多く、75.1%が「健康維持のため」、57.7%が「身体への負担が少ないから」という理由でウォーキングを選んでいた。

同社は、身体への負担が少なく、効果の高い運動へのニーズは高いと考えている。そこで、20~40代の男女を対象に、「ファストウォーキング」を科学的に検証する研究も計画している。

「ウォーキングが健康増進に有効であることは広く知られていますが、ランニングやジョギングに比べて、エネルギー消費量の少ないことが弱点としてあります。"ファストウォーキング(速歩)"であれば、エネルギー消費量を大きく増やせ、その値は同一速度でのランニングを上回ることも分かっています。健康増進に資するランニング以外の手段として提案したいと考えています」と、後藤教授は述べている。

パナソニック

アシックス商事

アシックススポーツ工学研究所

ASRE

立命館大学スポーツ健康科学部