京都大学とリンクアンドコミュニケーションの共同研究をもとにした、新型コロナの緊急事態宣言の期間中の食生活の変化についての研究が発表された。

新型コロナの拡大は、生活様式の変化、うつなどのメンタル不調、毎日の野菜・果物の摂取量など、食生活にも影響を及ぼしていることが分かった。

コロナ禍で、「1ヵ月の自炊回数が増加」「在宅ワークの人は、野菜と果物が増加」「子育て時間が増加した人は、野菜・果物が減少」「うつ傾向がある人は、野菜・果物が減少」などの結果に。

在宅ワークの導入は家庭での家事や子育てにも影響

「コロナ流行下における食生活の変化」についての論文が発表された。新型コロナの拡大は、生活様式の変化、うつなどのメンタル不調、日々の野菜・果物の摂取量など、食生活にも影響を及ぼしていることが分かった。

研究は、京都大学大学院医学研究科社会疫学分野(近藤尚己教授)とリンクアンドコミュニケーションが共同で行ったもの。研究成果は、学術誌「Social Science Research Network (SSRN) Electronic Journal」に掲載された。

新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染拡大にともない、緊急事態宣言が2020年4月に全国で発令されたことで、過去に例のない生活様式の変化を余儀なくされた。

急な在宅勤務の導入により、労働環境が変化し、家庭での家事や子育てにも影響していると考えられる。懸念されているのは、健康的な食事を作れなくなることや、うつの増加による食事の変化などだ。

そこで研究グループは、AI健康アドバイスアプリ「カロママ」の食事に関するデータおよびWeb調査を使用し、生活様式が食生活の変化にどのように関連しているかを調べた。

期間は1~5月で、緊急事態宣言前の1~4月と、期間中の4~5月の2時点の比較を行った。

対象となったのは、「カロママ」を利用しており、調査に協力し、平日の食事データが得られた5,929人。

睡眠、通勤、職場での労働、自宅での労働、子供の世話、家事、食事、運動などのそれぞれの時間について調査した。

在宅ワークをした人は自炊回数が増加 子育て時間が増えた人は減少

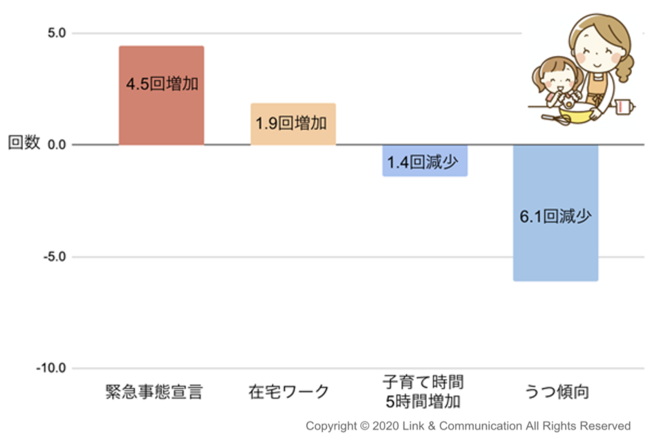

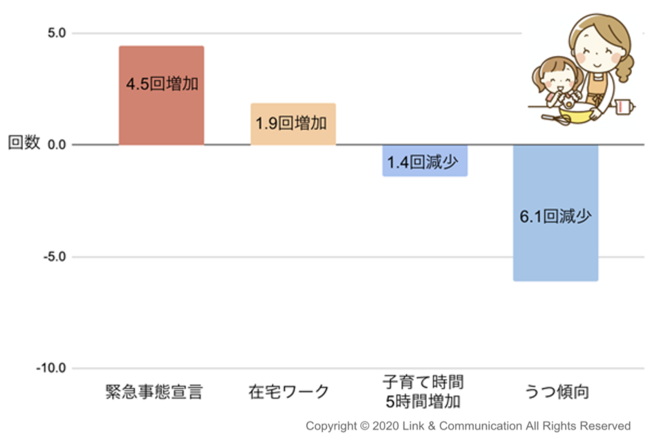

その結果、緊急事態宣言の前と期間中とを比べたところ、全体で平日の自炊回数は1.05倍に増え、もともと毎食自炊した品目を1品食べていた人では、1ヵ月あたり4.5回増加したことが分かった。

また、在宅ワークをした人は、そうでない人と比べ、自炊回数は1.02倍に増え、1ヵ月あたり1.9回増えていた。

一方で、期間中に子育て時間が5時間増えた人では、自炊回数は0.98倍、1ヵ月あたり1.4回減っていた。調理の時間を削って子育てをしていると考えられる。

さらに、「この1ヵ月間、気分が沈んだり、憂うつな気持ちになったりすることがよくある」「この1ヵ月間、どうも物事に対して興味がわかない、あるいは心から楽しめない感じがよくある」と答えた人を、「うつ傾向」があると判定。

うつ傾向のある人では、自炊回数はさらに少なく、0.93倍、1ヵ月あたり6.1回減ったことが分かった。

生活様式の変化と自炊頻度の関係(1ヵ月あたりに換算)

(n=5,929人)

出典:リンクアンドコミュニケーション、2020年

在宅ワークをした人は野菜と果物の摂取が増加 子育て時間が増えた人は減少

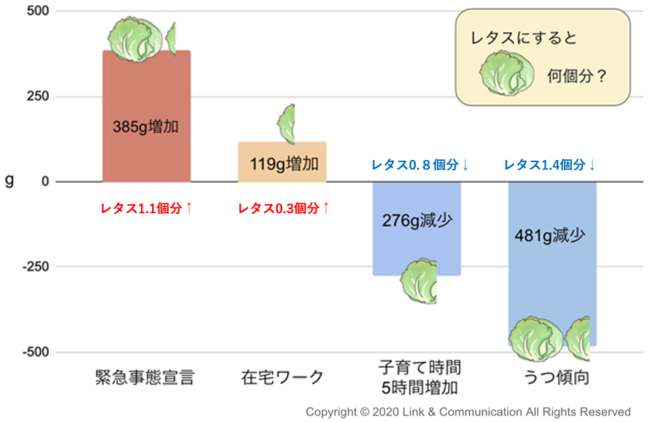

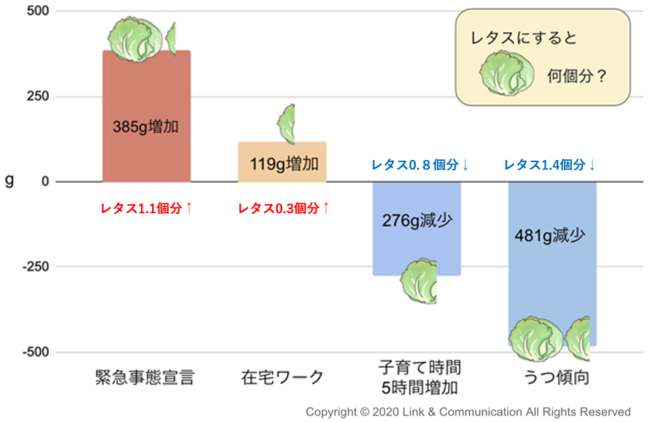

平日の野菜の摂取量を比べたところ、全体で1.06倍、もともと毎食野菜を70g食べていた人では、1ヵ月あたりに385g増えたことが分かった。これは「レタス1個分」に相当する。

また、野菜の摂取量は、在宅ワークをした人では、そうでない人に比べ1.02倍に、1ヵ月あたり119g増加していた。ワークスタイルの変化により野菜の摂取量が増加したことが分かった。

一方で、「子育て時間」が5時間増えた人では、0.96倍になり、1ヵ月あたり276g減っていた。

「うつ傾向」の人では、481g、つまりレタス1.4個分減っており、野菜の摂取量はさらに少なくなっていた。

果物摂取量も、「在宅ワーク」が5時間増えた人は1.06倍に増え、もともと毎食果物を50g食べていた人では、1ヵ月あたり266g増えていた。これは、1ヵ月あたり「バナナ1.8本分」の増加に相当する。

一方で、「子育て時間」が5時間増えた人では、果物の摂取量は1ヵ月で0.9倍になり、333g減っていた。「うつ傾向」のある人では、さらに少なく、472gの減少がみられた。

生活様式の変化と野菜摂取量の関係(1ヵ月あたりに換算)

(n=5,929人)

出典:リンクアンドコミュニケーション、2020年

在宅ワークには健康上のメリットがある?

今回の研究は、「カロママ」の利用者を対象にしたものだが、仮に日本人全体に当てはまめると、日本人口の約1億2,000万人のうち、緊急事態宣言により1割の人で385gの野菜の摂取量が増えると、1ヵ月あたり4万6,200トンの野菜を摂取したことになる。

共同研究を行った京都大学の近藤尚己教授は今回の研究について、「在宅ワークがもちうる健康上のメリットの一端を示唆する貴重なデータだと思います。反対に、抑うつ傾向の疑いのある方や子育て時間が大幅に増えた方などで野菜や果物摂取量が減る傾向にあるなど、今、社会として守るべき人々が誰かを一部明らかにした点も重要です」と述べている。

「変化量は小さく見えるかもしれませんが、食事は毎日のものです。"ちりも積もれば山となる"と言われる通り、個人の健康、ひいては社会全体に大きな影響を与えます。とはいえ、自分で小さな変化に気付くのは難しいので、健康管理アプリなどを使って毎日の食事を記録して、変化を"見える化"することは大切です」と、京都大学大学院近藤研究室の佐藤豪竜氏は述べている。

また同社では、「コロナのパンデミックが長期化するなかで、食事の変化について観察し、健康的な食事を実現するために気付きをもたらすことが重要と考えられます」と述べている。

京都大学大学院医学研究科社会疫学分野

リンクアンドコミュニケーション

Working from Home and Dietary Changes during the COVID-19 Pandemic: A Longitudinal Study of Health App (CALO Mama) Users(Social Science Research Network (SSRN) Electronic Journal 2020年11月12日)