内臓脂肪と腸内細菌の関連について調べた結果、腸内細菌の一種の「ブラウティア菌」が内臓脂肪面積と関係しており、内臓脂肪面積が小さい人は腸内でこの菌が多いことが、弘前大学、東京大学、花王の産学連携の研究で明らかになっている。

「ブラウティア菌」は、体内で肥満を解消する働きのある酪酸や酢酸をつくり出すほか、糖尿病、肝硬変、大腸がんなどの患者で減少していることが報告されている。肥満やメタボ、2型糖尿病の新たな指標となる可能性がある。

腸内細菌のバランスを整えることが、肥満や2型糖尿病などのリスクを高める内臓脂肪に対する、アプローチのひとつとなるかもしれない。

肥満の人で少ない腸内細菌

弘前大学、東京大学、花王の研究グループは、内臓脂肪と腸内細菌の関係を、性別による影響も含めて検討した。その結果、性別に関わらず、腸内細菌の一種である「ブラウティア菌」が内臓脂肪面積と関係しており、内臓脂肪面積が小さい人は腸内でこの菌が多いことを発見した。

腸内細菌は最近、日本でも注目を集めている研究分野で、「腸内フローラ」がさまざまな疾患に関与していることや、腸内細菌の代謝物が体のさまざまな器官に作用していることなどが分かってきた。

腸内フローラは、ヒトや動物の腸内で、一定のバランスを維持しながら共存する多種多様な腸内細菌の集まりのことで、腸内細菌叢とも呼ばれる。

また、腸内細菌と体格指数(BMI)の関係も報告されている。肥満の人で少ない腸内細菌がみつかっていることから、腸内細菌がなんらかの作用をしていると考えられている。

これらの研究では、特定の細菌群とBMIの関係が数多く議論されてきた。なかでも、「ファーミキューテス」は、腸内フローラを形成する主要な細菌のひとつで、納豆菌やラクトバチルス(乳酸菌の一種)などを含む。また、「バクテロイデス」も、腸内フローラを形成する主要な細菌のひとつだ。

内臓脂肪と腸内細菌の関係について調査

一方、「内臓脂肪面積」は、おなかを中心とした内臓のまわりについた脂肪の量を示している。内臓脂肪面積は、生活習慣病との関係が深いメタボリックシンドロームの診断基準になっており、BMIより生活習慣病との相関が高いことが分かっている。

腸内細菌と肥満についての研究は、被験者数が少ないものが多く、その見解は一貫していない。そこで研究グループは、内臓脂肪と腸内細菌の関係を、男女別にはじめて検討した。

研究は、弘前大学COIの「岩木健康増進プロジェクト」の健康ビッグデータを用いた産学連携の研究で、弘前大学大学院医学研究科の中路重之特任教授、東京大学医科学研究所の井元清哉教授、花王ヘルスケア研究所の研究グループによるもの。

研究成果は、科学誌「npj Biofilms and Microbiomes」に掲載されるとともに、2019年にスコットランドで開催された欧州肥満学会(EASO)の年次学術集会で発表された。

内臓脂肪面積が小さい人はブラウティア菌が多いことを発見

研究では、次のことが明らかになった――。

(1) BMI、内臓脂肪面積と腸内細菌ファーミキューテス門、バクテロイデス門の関係には性別による違いがあった

研究グループは、BMIと腸内細菌であるファーミキューテス門、バクテロイデス門の関係についての過去の報告を精査し、結果に一貫性がないのは男女の性差の影響があるのではないかという仮説を立てた。

そこで弘前大学COIにおける岩木健康増進プロジェクト健診データ(20~76歳男女、n=1,001)を用いて、この点を検証したところ、BMI、内臓脂肪面積ともに、ファーミキューテス門、バクテロイデス門の関係は男女で異なることを確認した。

BMI、内臓脂肪面積とファーミキューテス門、バクテロイデス門の関係

(「門」は生物を分類するときのグループ単位)

| | 男性 | 女性 |

| BMIとの関係 | 有意な関係なし | 肥満でない人ほど

・ ファーミキューテス門が少ない

・ バクテロイデス門が多い |

| 内臓脂肪との関係 | 内臓脂肪面積が小さい人ほど

・ ファーミキューテス門が多い傾向

・ バクテロイデス門が少ない | 内臓脂肪面積が小さい人ほど

・ ファーミキューテス門が少ない

・ バクテロイデス門が多い |

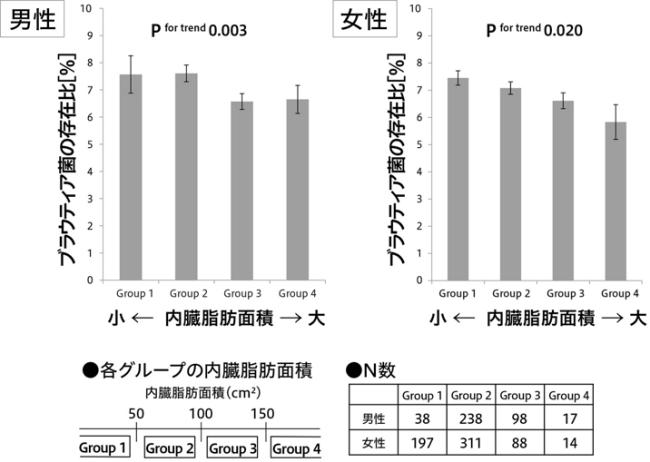

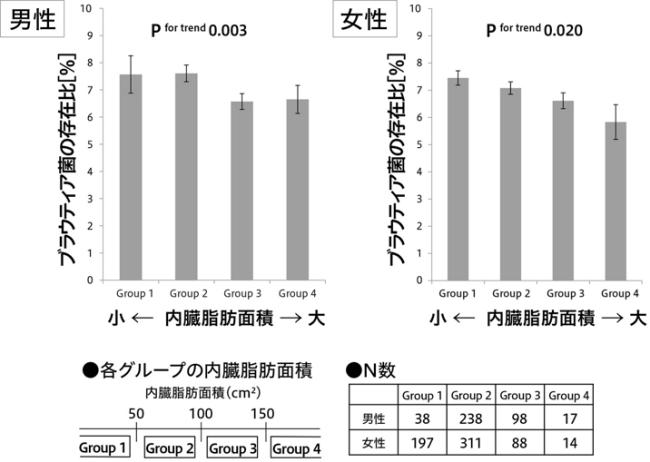

(2) 性別に関わらず、腸内細菌の一種ブラウティア菌が内臓脂肪面積と関係していることを発見

腸内細菌と内臓脂肪面積の関係をさらに詳しく調べるため、東京大学医科学研究所 井元清哉教授の研究グループの協力のもと、スーパーコンピューターを用いて、岩木健康増進プロジェクト健診データを、門よりも細かい分類である属で網羅的(305種)に分析した。

その結果、性別に関係なく、内臓脂肪面積が小さい人ほど「ブラウティア菌」の存在比が高いことを発見した。この傾向は、共分散分析で年齢、喫煙、飲酒などの要因の影響を取り除いても確認された。

内臓脂肪面積が小さい人は腸内のブラウティア菌が多い

出典:花王、2019年

腸内菌が肥満や2型糖尿病の新たな指標に?

「ブラウティア菌」は、今回の対象者でも全腸内細菌の3~11%程度を占めており、人種に関わらず腸内に多く存在する細菌だ。

体内で肥満を解消するはたらきがある酪酸や酢酸をつくりだすほか、糖尿病、肝硬変、大腸がん、関節リウマチの患者で減少していることが報告されており、善玉菌と考えられている。

今後のさらなる検証によっては、「ブラウティア菌」がメタボリックシンドロームに関係する疾患を改善する可能性や、肥満や2型糖尿病の新たな指標となる可能性も考えられる。

腸内細菌のバランスを整えることが、肥満や2型糖尿病などのリスクを高める内臓脂肪に対する、アプローチのひとつとなることが期待される。

■ COI STREAMについて

革新的イノベーション創出プログラム「COI STREAM」とは、"10年後の理想とする社会"(将来像)からバックキャスティングした研究活動を行ない、創出された新しい成果を社会実装させることで大きなイノベーションを起こすために長期間(最大9年間)の研究を支援する文部科学省・JST(科学技術振興機構)のプログラム。

■ 弘前大学COIについて

弘前大学COIは、全国に18あるCOI拠点のひとつであり、青森県弘前市岩木地区で十数年間実施してきた「岩木健康増進プロジェクト」の約2,000項目にわたる超多項目健康ビッグデータを解析することで、認知症・生活習慣病などの早期発見を可能にし、予防方法の創出と検証を行ない、その成果を社会実装することを目指している。

2019年には、「日本オープンイノベーション大賞」にて最も優れた取り組み・プロジェクトとして最高の「内閣総理大臣賞」を受賞した。

弘前大学COI研究推進機構では、「青森ライフイノベーション戦略」により2030年を視野に本格的なライフイノベーション産業クラスターの創生を目指す青森県の強力なバックアップのもと、医療関係者を含む産学官が一体となった取り組みにより、脳疾患に関する画期的な予兆発見と予防法の創出を目指している。

花王ヘルスケア研究所などで、健康寿命を延伸するため、内臓脂肪についての研究を、長年にわたり重ねている。

Blautia genus associated with visceral fat accumulation in adults 20-76 years of age(npj Biofilms and Microbiomes 2019年10月4日)