ニュース

ビールのホップの苦味成分が認知機能を改善 物忘れのある中高年者を対象に臨床試験を実施

2020年06月16日

ビールの苦味成分である「熟成ホップ由来苦味酸」に、認知機能やストレス状態を改善する作用があることを、順天堂大学とキリンの研究グループが臨床試験で明らかにした。食生活を通じた新しい認知症の予防方法を開発できる可能性がある。

ホップ苦味酸に認知機能・気分状態の改善効果がある

日本でも患者が急増しており大きな社会課題となっている認知症は、根本的な治療方法はまだ見つかっていないが、早期に発見して対策すれば認知機能の低下を改善できると考えられている。食習慣の改善は予防法の1つとして期待されている。

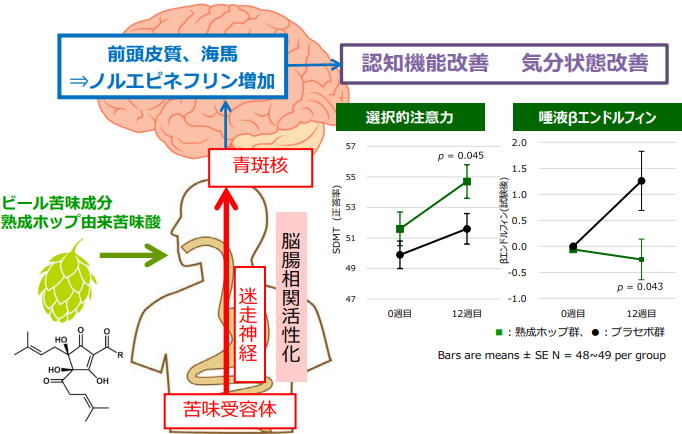

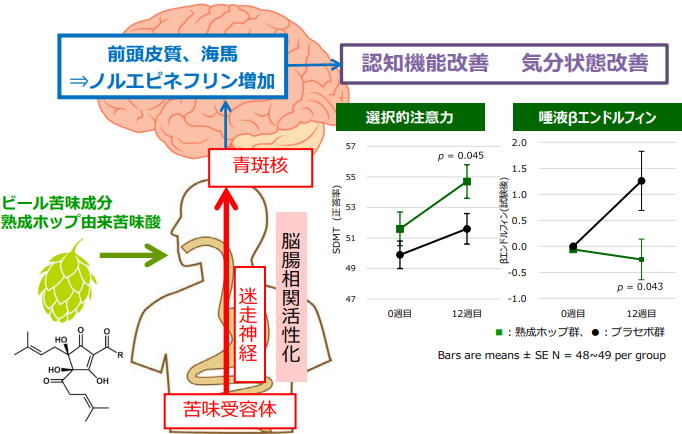

一方、ホップの酸化熟成により生成する「熟成ホップ由来苦味酸」は、ビールの苦味成分として知られている。これまでの研究で、このホップ苦味酸には、「脳腸相関」を活性化して、脳内炎症を抑制し、アルツハイマー病を予防する効果があることが示されている。

脳と腸は、自律神経系、ホルモンやサイトカインなどを介して、密接に関連していることが知られており、この双方向的な関係は脳腸相関と呼ばれている。

しかし、ホップ苦味酸がヒトの認知機能に与える効果は十分に解明されていない。そこで順天堂大学とキリンホールディングスの研究グループは、物忘れの自覚症状のある中高年者を対象に、ホップ苦味酸の摂取が認知機能に与える効果を検証するために、ランダム化二重盲検比較試験を実施した。

研究は、順天堂大学医学部精神医学講座の大沼徹先任准教授、新井平伊名誉教授(現アルツクリニック東京院長)およびキリンホールディングスの阿野泰久研究員、福田隆文研究員らの共同研究グループによるもの。

ホップ苦味酸により注意機能、ストレス状態や気分状態が改善

研究グループは、認知機能の低下を自覚している中高年者100人を対象に、ホップ苦味酸もしくはプラセボを含むカプセルを摂取する群に50名ずつに無作為に割り付けた。

摂取0週目および12週目に神経心理テストを用いて認知機能の評価を行い、注意機能は標準注意検査法(CAT)を用いて、記憶機能はレイ聴覚学習テスト(RAVLT)、および標準言語性対連合学習検査(S-PA)を用いて評価した。

さらに、気分状態およびストレス状態を、検査当日の唾液中のストレス指標およびメタ記憶質問紙を用いて評価した。

その結果、摂取12週目のCATの選択的注意機能を評価するSDMTの正答率が、ホップ苦味酸群ではプラセボ群と比較して有意に高値を示した。

また、神経心理テスト後の唾液中に分泌されたβエンドルフィンの濃度が、ホップ苦味酸群では0週目からの有意に低値を示した。βエンドルフィンはストレスマーカーの1つとして知られている。

さらに、メタ記憶質問紙における不安感のスコアがホップ苦味酸摂取群ではプラセボ群と比較して低値の傾向を示した。また、SCD質問紙にもとづく層別解析では、注意機能のSDMT以外にも、記憶機能で摂取12週目のRAVLTの数値、S-PAの変化値が、ホップ苦味酸群では有意に高値を示した。

脳と腸は互いに密接に関連している

これらから、ホップ苦味酸を継続して摂取すると、中高年者の認知機能の中で、とくに注意機能、ストレス状態や気分状態が改善することが明らかになた。

「ビール由来のホップ苦味酸による認知機能改善は、脳腸相関の活性化による作用機序によるものと考えられます。毎日の食事を通じた新しい認知症予防方法の開発につながる可能性があります」と、研究者は述べている。

腸の状態や腸内に常在する細菌が、脳の機能にも影響するなど、脳腸相関は注目されている。研究グループは今後、ヒトでの作用機序解明や軽症アルツハイマー病患者対象での効果検証を進めるとしている。

ホップ苦味酸を活用したサプリメントやノンアルコールビールテイスト飲料などの開発にもつなげる考えだ。

熟成ホップ由来苦味酸による認知機能および気分状態改善

ビール苦味成分でもある熟成ホップ由来苦味酸は摂取後脳腸相関を活性化し、前頭前野に関連した認知機能や気分状態を改善する可能性が示唆された。

出典:順天堂大学医学部精神医学講座、2020年

順天堂大学医学部精神医学講座Supplementation with matured hop bitter acids improves cognitive performance and mood state in healthy older adults with subjective cognitive decline(Journal of Alzheimer's Disease 2020年5月27日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「健診・検診」に関するニュース

- 2025年08月21日

- 歯の本数が働き世代の栄養摂取に影響 広島大学が新知見を報告

- 2025年07月07日

- 子供や若者の生活習慣行動とウェルビーイングの関連を調査 小学校の独自の取り組みを通じた共同研究を開始 立教大学と東京都昭島市

- 2025年06月27日

-

2023年度 特定健診の実施率は59.9%、保健指導は27.6%

過去最高を更新するが、目標値と依然大きく乖離【厚労省調査】 - 2025年06月17日

-

【厚労省】職域がん検診も市町村が一体管理へ

対策型検診の新項目はモデル事業で導入判断 - 2025年06月02日

- 肺がん検診ガイドライン19年ぶり改訂 重喫煙者に年1回の低線量CTを推奨【国立がん研究センター】

- 2025年05月20日

-

【調査報告】国民健康保険の保健事業を見直すロジックモデルを構築

―特定健診・特定保健指導を起点にアウトカムを可視化 - 2025年05月16日

- 高齢者がスマホなどのデジタル技術を利用すると認知症予防に 高齢者がネットを使うと健診の受診率も改善

- 2025年05月16日

- 【高血圧の日】運輸業はとく高血圧や肥満が多い 健康増進を推進し検査値が改善 二次健診者数も減少

- 2025年05月12日

- メタボとロコモの深い関係を3万人超の健診データで解明 運動機能の低下は50代から進行 メタボとロコモの同時健診が必要

- 2025年05月01日

- ホルモン分泌は年齢とともに変化 バランスが乱れると不調や病気が 肥満を引き起こすホルモンも【ホルモンを健康にする10の方法】