ニュース

認知症への差別・偏見をなくすのは「地域の連帯感」? 近隣住民の結束力が理解を育む

2022年07月25日

近隣住民の結束力を高いと認識している人は、認知症に対する差別や偏見がより少ない態度をあらわすことが、東北大学など研究で明らかになった。

研究は、家族の世話で負担がかかりやすい母親の、認知症に対する態度と近隣住民の結束力に対する評価との関係に着目して調査したもの。

コロナ禍で認知症の人と家族介護者にとって、社会とのつながりの減少が懸念されるなか、地域の連帯感を高める戦略の必要性が示された。

コロナ禍で認知症に対する社会の差別や偏見が強まっている?

認知症とともに生きる人が生活していくためには、周囲の人々や地域社会の理解と協力が不可欠だ。2019年の「認知症施策推進大綱」でも、「認知症になっても地域で暮らし続けられる共生社会を目指す」とうたわれている。 しかし、コロナ禍では対人接触も減少し、認知症の人と家族介護者にとっての社会とのつながりも減ってしまっているとの指摘があり、認知症に対する社会の差別や偏見が強まっていることが懸念されている。 とくに子供をもつ女性は、コロナ禍で、男性よりも家族の世話のためにより多くの時間を費やさざるをえず、より心理的な苦痛を感じている可能性がある。そのため、認知症に対しても、介護の面でより強い懸念を感じているおそれがある。近隣住民の理解・協力・結束力を高く認識している人は、認知症に対する差別や偏見が少ない

そこで東北大学などは、「東京ティーンコホート」の第4期調査のデータを利用し、16歳の子供をもつ母親を対象に、近隣住民の結束力への評価を指標に、認知症に対する態度を、質問紙により調査した。 そうした母親は、近い将来、家族ないし周囲に認知症の人を抱える可能性が高いうえに、家族の世話で負担が大きい。 「東京ティーンコホート」は、2002~2004年に出生した3,171人の子供とその養育者(主に母親)を定期的に調査している住民コホート。 その結果、近隣住民の理解・協力・結束力を高く認識している人は、認知症に対する差別や偏見がより少ない態度をあらわしていた。 「研究の結果は、地域の人と連帯できると思えるかが認知症に対する差別や偏見と関連することを明らかにしたものであり、コロナ禍でも地域の連帯感を高めることが、認知症の人と共生できる社会づくりに必要であることを示唆しています」と、研究グループでは述べている。 研究は、東北大学大学院医学系研究科精神看護学分野の中西三春准教授、ユニバーシティ カレッジ ロンドンのマーカス リチャーズ教授、東京都医学総合研究所社会健康医学研究センターの西田淳志センター長らの研究グループによるもの。研究成果は、「Journal of Alzheimer's Disease」に掲載された。近隣住民の結束力とは、住民同士が助け合い、価値観を共有できていること

一般の中高年人口は、近い将来に認知症の人の家族介護者となったり、その同僚や近隣住民となる可能性があり、差別や偏見を減らすための戦略の重要な対象となる。しかし、コロナ前後で、一般人口での認知症への差別や偏見を定量的に調べた研究はこれまでなかった。 そこで研究グループは、16歳の子供の母親2,469人の、近隣住民の結束力への評価と、認知症に対する態度(差別や偏見をあらわす意見に同意するか否か)との関連を検証した。 近隣住民の結束力とは、住民同士が相手のために行動でき、お互いに助け合え、何が大事かという価値観を共有できている状態をさす。共生社会をつくるために地域の連帯感を高める戦略も必要

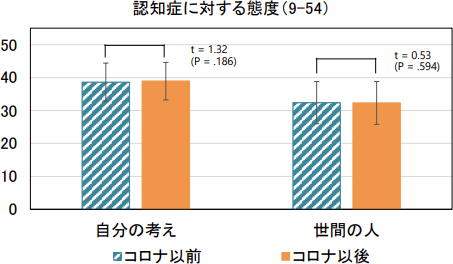

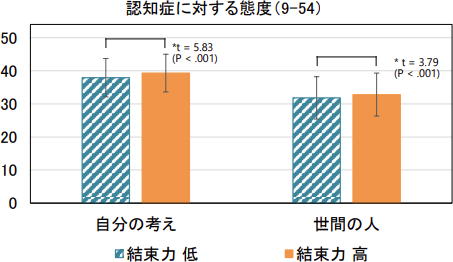

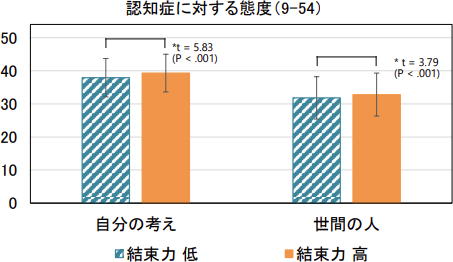

その結果、コロナ禍前後で回答者を分けて比べたところ、認知症に対する態度の違いはみられなかった。一方で、近隣住民の結束力を高く評価している人は、より認知症に対する差別や偏見のない態度をあらわしていた。 認知症に対する態度を自身の考えとして尋ねた場合でも、世間の人がどう思っているかを尋ねた場合でも、この関係は一貫してみられた。 また、多変量解析で、母親自身の介護経験の有無、年齢、教育歴、週あたり勤務時間、および調査時期の影響を調整しても、近隣住民の結束力との関係は有意に示された。 「研究結果は、地域の人と連帯できると思えることが、認知症に対する差別や偏見をなくすのにつながる可能性を示すものです」と、研究グループでは述べている。 「認知症施策推進大綱が掲げる共生社会をつくるうえでは、人々に対して認知症に対する理解を求めるのみならず、地域の連帯感を高める戦略をとっていく必要があることが示唆されます」としている。

コロナ以前と以後の認知症に対する態度の平均と標準偏差

得点が高いほど差別や偏見に同意しない、すなわち差別や偏見が少ない態度であることを示す。 近隣住民の結束力の高低別にみた認知症に対する態度の平均と標準偏差

近隣住民の結束力の高低別にみた認知症に対する態度の平均と標準偏差

近隣住民の結束力の平均(17.6)で2群に分けた。

得点が高いほど結束力を高く認識していることを示す。

得点が高いほど差別や偏見に同意しない、すなわち差別や偏見が少ない態度であることを示す。

近隣住民の結束力の高低別にみた認知症に対する態度の平均と標準偏差

近隣住民の結束力の高低別にみた認知症に対する態度の平均と標準偏差近隣住民の結束力の平均(17.6)で2群に分けた。

得点が高いほど結束力を高く認識していることを示す。

出典:東北大学、2022年

東北大学大学院医学系研究科精神看護学分野Neighborhood social cohesion and dementia-related stigma among mothers of adolescents in the pre- and current COVID-19 period: An observational study using population-based cohort data (l of Alzheimer's Disease 2022年1月1日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年06月10日

- 【アプリ活用で運動不足を解消】1日の歩数を増やすのに効果的 大阪府健康アプリの効果を8万人超で検証

- 2025年06月09日

- 【睡眠改善の最新情報】大人も子供も睡眠不足 スマホと専用アプリで睡眠を改善 良い睡眠をとるためのポイントは?

- 2025年06月09日

- 健康状態が良好で職場で働きがいがあると仕事のパフォーマンスが向上 労働者の健康を良好に維持する取り組みが必要

- 2025年06月09日

- ヨガは肥満・メタボのある人の体重管理に役立つ ヨガは暑い夏にも涼しい部屋でできる ひざの痛みも軽減

- 2025年06月05日

- 【専門職向けアンケート】飲酒量低減・減酒に向けた酒類メーカーの取り組みについての意識調査(第2回)

- 2025年06月02日

- 【熱中症予防の最新情報】職場の熱中症対策に取り組む企業が増加 全国の熱中症搬送者数を予測するサイトを公開

- 2025年06月02日

- 【勤労者の長期病休を調査】長期病休の年齢にともなう変化は男女で異なる 産業保健では性差や年齢差を考慮した支援が必要

- 2025年06月02日

- 女性の月経不順リスクに職場の心身ストレスが影響 ストレスチェック活用により女性の健康を支援

- 2025年06月02日

- 自然とのふれあいがメンタルヘルスを改善 森が人間の健康とウェルビーイングを高める

- 2025年05月30日

- 都民の健康意識は高まるも特定健診の受診率は66% 「都民の健康と医療に関する実態と意識」調査