「睡眠不足」と「不健康な食事」が職場のメンタルヘルスに影響 日本の企業のワーク・ライフ・バランス向上のための取り組み

長時間労働はうつや心身のストレス反応に直接には関係しない

「長時間労働はメンタルヘルスに良くない」という印象をもつ人は多いが、長時間労働・残業時間は、直接にはうつや心身のストレス反応に関係しないことを、東京医科大学が明らかにした。

しかし、長時間労働により、「睡眠時間の短縮」と、「食事時間の不規則化」が引き起こされると、それらはメンタルヘルスの悪化に間接的に影響を与えるという。

職域のメンタルヘルスの改善と不調の予防のためには、適切な睡眠や食生活を維持するための方策が必要であることがあらためて示された。

「もし長時間労働があったとしても、睡眠時間が確保され、食事も乱れることがなければ、メンタルヘルスに与える影響は限定的であることが示されています」と、研究者は述べている。

「とはいえ、あまりに長すぎる残業があれば、必然的に睡眠時間は減少してしまうため、何らかの上限、あるいは一定時間以上の休息時間(インターバル)を設けるインターバル勤務などには意味があると考えられます。職域での睡眠指導や通勤時間の削減、昼食あるいは夕方での食事休憩のとりかたなどに関する工夫などが望まれます」としている。

「睡眠」と「食事」はメンタルヘルスに強く影響

研究グループは、長時間労働とメンタルヘルスとのあいだには何か別の因子が介在しており、その因子の影響が強いために、効果量が安定しないのではないか、そしてその媒介因子は、過重労働で影響を受けることが想定される「睡眠」と「食事」ではないかと考えた。

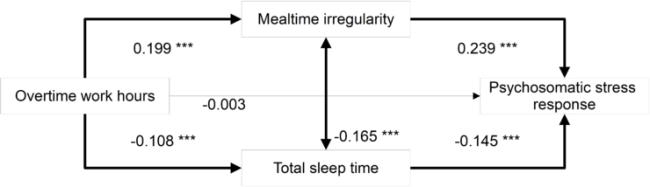

そこで研究グループは2017~2018年に、東京の17社の企業の従業員3,559人を対象に、職業性ストレスの状況(ストレスチェック)、睡眠の状況、勤務時間などに関する質問紙調査を実施。共分散構造分析を用いて、労働時間と睡眠時間・食事の規則性、そしてうつや心身の不調との関係性を分析した。

その結果、長時間労働は、心身のストレス反応には直接的にまったく影響しないことが示された。

一方で、長時間労働は、食事の不規則さと睡眠時間の短縮を招き、それらがうつや心身のストレス反応を生じさせること、そしてこれらの間接的な効果を介して、長時間労働はうつや心身のストレス反応に影響していることが明らかになった。

すなわち、食事と睡眠を媒介因子とする、完全媒介効果(Complete mediation)が示された。これは、長時間労働そのものがメンタルヘルスに対して直接的に悪というわけではなく、メンタルヘルスに強く影響する要因である「睡眠」と「食事の規則性」が、長時間労働の結果、損なわれていくことが、間接的にうつや心身のストレス反応を引き起こしているということを示している。

従業員の8割が有給休暇を取得

同調査では、長時間労働の削減対策として「年次有給休暇の計画的取得の取組み」を行っている企業が89.9%に上ることが示された。

また、全体では1人あたりの新規付与日数は19.4日であるのに対して、平均取得日数は15.8日、1人あたりの年次有給休暇取得率は79.6%であることも示された。2022年の前回調査から6.2ポイント向上している。

取得率の分布をみると、全体では「80%以上90%未満」が28.8%で、「70%以上80%未満」が28.1%だった。多くの企業で年次有給休暇の取得率は70~90%の範囲に集中しており、従業員は有給休暇の約8割を取得していることが示された。

調査の対象となった企業は380社で、資本金5億円以上かつ労働者1,000人以上、介護事業所のみ運営主体が社会福祉法人である施設かつ同100人以上を条件として、うち回答があった企業231社だった(回収率60.8%)。

東京医科大学 精神医学分野 産業精神医学支援プロジェクト 医学的根拠に基づく職域のメンタルヘルス・マネジメント

Long Working Hours Indirectly Affect Psychosomatic Stress Responses via Complete Mediation by Irregular Mealtimes and Shortened Sleep Duration: A Cross-Sectional Study (International Journal of Environmental Research and Public Health 2022年5月31日)

労働時間・休日 (厚生労働省)

令和6年賃金事情等総合調査 (厚生労働省 中央労働委員会)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。