ニュース

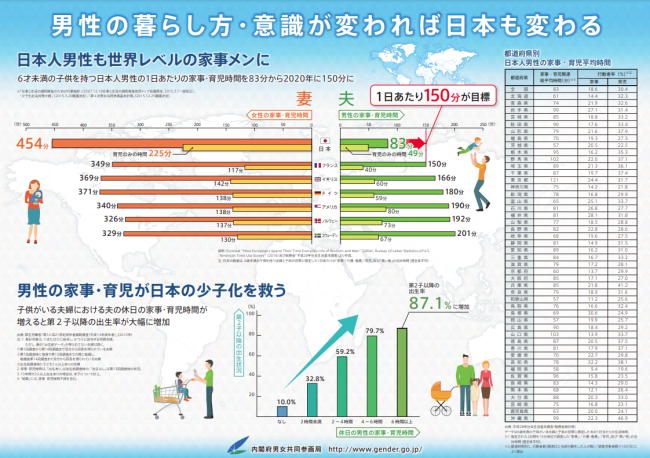

【社会生活基本調査】男性の家事・育児などの時間は過去最長 でも女性はその4倍に 「男性中心型社会」からの脱却が必要

2022年09月26日

総務省の2021年度「社会生活基本調査」で、男性の暮らしは変わりつつあり、家事・育児などにあてる時間は過去最長の1時間54分となったことが明らかになった。

しかし、女性の家事関連時間は7時間28分で、男性の3.9倍以上に上る。男性の家事・育児の参画時間が増えているものの、女性に比べるとかなり短いことが浮き彫りになった。

総務省は、2021年度「社会生活基本調査」の結果を公表した。調査は、国民の暮らしぶりを5年ごとに調べているもので、その成果は、高齢社会対策、少子化対策、仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)の推進、男女共同参画社会の形成など、社会生活に関する施策に役立てられる。

今回は、2021年10月に実施し、全国の約7,600調査区の10歳以上の世帯員約19万人を対象とした。

男性の家事・育児の時間は1時間54分に増加 でも女性はその3.9倍以上

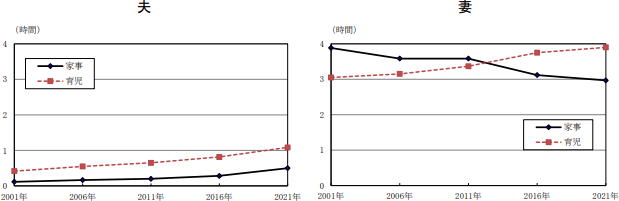

内閣府は、男女共同参画基本計画に「男性中心型労働慣行の変革」を組み込み、男性の家事・育児などへの参画の重要性について啓発している。 男性も家事・育児を行うことは、子供にも良い影響をあたえるとして、育児休業を取得したいと考えている男性は増えている。しかし、日本は諸外国に比べ、男性の家事・育児の参画時間がまだまだ短い。 今回の調査でも、男性の暮らしは変わりつつあり、家事・育児などにあてる時間は増えているものの、それでも女性の家事・育児などの時間に比べるとかなり短いことが浮き彫りになった。 6歳未満の子供がいる世帯では、週全体の男性の家事関連時間は、5年前の調査に比べて31分増え、1時間54分となった。1976年の調査開始以来、もっとも長くなった。 しかし、女性の家事関連時間は6分減ったものの、7時間28分となり、男性の3.9倍以上に上ることも明らかになった。

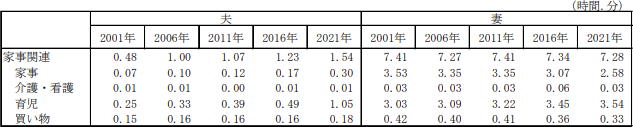

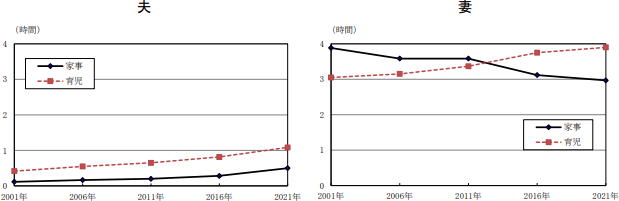

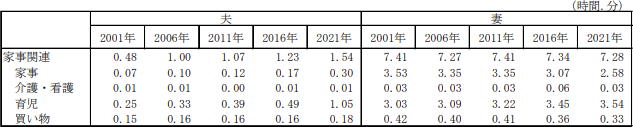

6歳未満の子供をもつ男性・女性の家事関連時間の推移(2001年~2021年)

6歳未満の子供をもつ男性・女性の家事・育児の時間の推移(2001年~2021年)

6歳未満の子供をもつ男性・女性の家事・育児の時間の推移(2001年~2021年)

6歳未満の子供をもつ男性・女性の家事・育児の時間の推移(2001年~2021年)

6歳未満の子供をもつ男性・女性の家事・育児の時間の推移(2001年~2021年)

出典:2021年度「社会生活基本調査」

男性の家事への参画は少し増加 なおも男女で分担の偏りが

家事関連時間は、家事や育児のほか、介護や看護、買い物なども含まれる。全年代では、男性が5年前に比べて7分増の51分、女性が4分減の3時間24分だった。 家事や育児に限ってみると、6歳未満の子供がいる世帯で、週全体の男性の家事時間は13分増えて30分。育児時間は16分増えて1時間5分となり、はじめて1時間を超えた。一方、女性は家事時間が9分減り2時間58分に、育児時間は9分増え3時間54分になった。 このように、男性の家事への参画が少し増えた分、調理済み食品や時短家電などの普及もあり、女性は家事時間が減っている傾向がみられる。女性はその分、育児に力を入れている可能性がある。 家事・育児の分担の偏りは、少子化の要因のひとつであり、女性の社会進出をはばむ壁にもなっている。男性は仕事、女性は家庭という、「男性中心型社会」からの脱却が求められているが、数字のうえでは男性と女性の差はなおも大きい。 10月には、男性が育休をより柔軟にとりやすくする「産後パパ育休」が創設される。男性の家事・育児などへの参画の良いきっかけにしたい。コロナ禍でテレワークを実施した人は6.7%

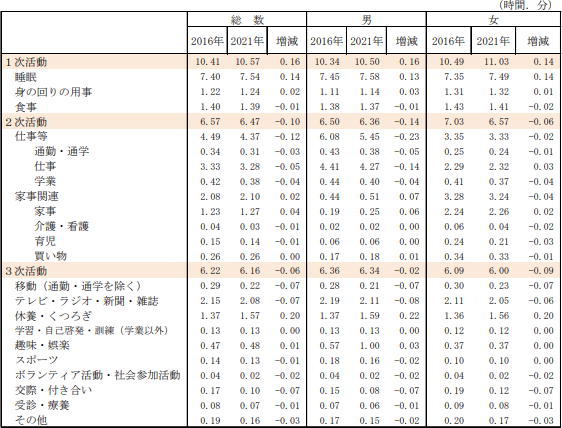

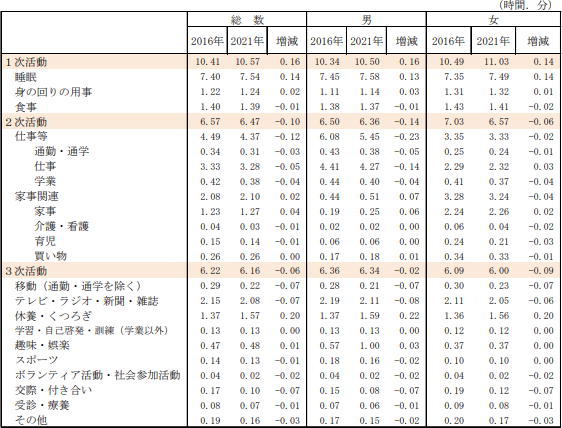

その他、仕事時間は5年前に比べて男女ともに減った。男性は5年前に比べ22分減って6時間27分、女性は5分減って4時間42分だった。男性の仕事時間は女性より1時間45分長い。 働いている人の仕事時間を雇用形態別にみると、「正規の職員・従業員」は26分減り6時間43分、「正規の職員・従業員以外」は14分減り4時間5分となった。 コロナ禍でテレワーク(在宅勤務)を実施した人は全体の6.7%だった。テレワークをしていた人は、していない人に比べ、通勤・通学時間が1時間3分短くなった。一方、睡眠は18分、趣味・娯楽の時間は16分、仕事の時間は13分、それぞれ長くなった。コロナ禍で「旅行・行楽」を経験した人は大幅減少

また、コロナ禍により家で過ごす時間が長くなったことが、さまざまに影響していることも浮き彫りになった。 20年前から減少傾向にあった1日の睡眠時間は、14分増の7時間54分だった。休養・くつろぎの時間も、20分増加の1時間57分になった。 一方、過去1年間に「旅行・行楽」を経験した人は49.5%で、5年前から24ポイント減と大幅に減少した。自由時間での行動も、カラオケに行ったという人の割合は17.2ポイント減の13.5%に、遊園地や動植物園、水族館は14.8ポイント減の19.0%になった。 スマートフォンなどを含めたゲームを楽しんだ人は7.1ポイント増の42.9%に、スマホなどでの音楽鑑賞は4.5ポイント増の53.5%になった。スポーツ・運動をしている人も減少 若い世代の減少が目立つ

スポーツ・運動をしている人の割合は66.5%で、5年前より2.3ポイント減った。男性が69.9%(3.6ポイント減)、女性が63.3%(1.1ポイント減)。 とくに、25~29歳で4.1ポイント減、35~39歳で4.3ポイント減となり、若い世代の減少が目立つ。 スポーツの種類別で行動者率をみると、「ウォーキング・軽い体操」が3.0ポイント増の44.3%、「サイクリング」が0.3ポイント増の8.2%となった一方で、「器具を使ったトレーニング」「ジョギング・マラソン」「登山・ハイキング」「水泳」など、ほとんどのスポーツで数値は低下している。 その他の生活行動についてみると、「学習・自己啓発・訓練」の行動者率は39.6%で、5年前より2.7ポイント増となり、70~74歳を除くすべての年齢階級で上昇している。 男女別では、男性は「パソコンなどの情報処理」の行動者率が20.1%ともっとも高く、女性は「家政・家事」の行動者率が17.7%ともっとも高かった。

男女の行動の種類別生活時間(2016年、2021年)

仕事時間は減少傾向

仕事時間は減少傾向

出典:2021年度「社会生活基本調査」

令和3年社会生活基本調査 (総務省統計局)内閣府男女共同参画局

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年07月28日

- 日本の「インターバル速歩」が世界で話題に 早歩きとゆっくり歩きを交互に メンタルヘルスも改善

- 2025年07月28日

- 肥満と糖尿病への積極的な対策を呼びかけ 中国の成人男性の半数が肥満・過体重 体重を減らしてリスク軽減

- 2025年07月28日

- 1日7000歩のウォーキングが肥満・がん・認知症・うつ病のリスクを大幅減少 完璧じゃなくて良い理由

- 2025年07月28日

- 【妊産婦を支援】妊娠時に頼れる人の数が産後うつを軽減 妊婦を支える社会環境とメンタルヘルスを調査

- 2025年07月22日

- 【大人の食育】企業や食品事業者などの取り組み事例を紹介 官民の連携・協働も必要 大人の食育プラットフォームを立ち上げ

- 2025年07月22日

- 高齢者の社会参加を促すには「得より損」 ナッジを活用し関心を2倍に引き上げ 低コストで広く展開でき効果も高い 健康長寿医療センター

- 2025年07月18日

- 日本人労働者の3人に1人が仕事に影響する健康問題を経験 腰痛やメンタルヘルスなどが要因 働きながら生産性低下を防ぐ対策が必要

- 2025年07月18日

- 「サルコペニア」のリスクは40代から上昇 4つの方法で予防・改善 筋肉の減少を簡単に知る方法も

- 2025年07月14日

- 適度なアルコール摂取は健康的? 大量飲酒の習慣は悪影響をもたらす お酒との良い関係

- 2025年07月14日

- 暑い夏の運動は涼しい夕方や夜に ウォーキングなどの運動を夜に行うと睡眠の質は低下?