有害業務に伴う歯科健康診断の報告

―10月1日から規模にかかわらず、すべての事業場に義務化

10月1日から事業場規模にかかわらず、歯やその支持組織に有害な業務に労働者を従事させるすべての事業者に対し、歯科医師による健康診断(歯科健康診断)の報告義務が課せられることになった。これは今年4月28日、「労働安全衛生規則の一部を改正する省令」の公布を受け、10月から施行されることになったもの。

これまで報告義務のなかった労働者50人未満の事業者も労働基準監督署への報告が義務付けられるので、歯科健診の実施後は必ず報告するよう留意してほしい。

義務付けられた「歯科医師による健康診断」の7割近くが未実施

労働安全衛生法では、労働者の健康を守るため、事業者に健康診断の実施を義務付けている。雇入れ時や定期的に行う健康診断のほか、深夜業などの特定業務に従事する人の健康診断などさまざまな種類がある。

その一つが、有害な業務に従事する労働者に対して実施する「歯科医師による健康診断(労働安全衛生法第66条第3項)」だ。現在、化学物質の管理が大きく変わろうとしているが、それと並行し、有害業務に従事する労働者に対して健康が損なわれないよう、健康診断実施の徹底も対策が講じられている。

今回の報告義務化もその一つ。これまでも「歯科医師による健康診断」が義務づけられていたにもかかわらず、全体の7割近くが未実施であることがわかり、今年10月から歯科健診の報告が義務化されることに至った。

対象となる労働者と実施時期

この歯科健診は、う蝕(むし歯)や歯周病などの管理を行う一般的な健診ではなく、化学物質による健康への影響の調査・診断と労働衛生管理が目的とされている。

歯科医師による健康診断の対象となるのは、「塩酸、硝酸、硫酸、亜硫酸、フッ化水素、黄りん、その他、歯またはその支持組織に有害な物のガス、蒸気または粉じんを発散する場所における業務」(労働安全衛生法施行令第22条)に常時従事する人たちだ。

たとえば、メッキ工場、バッテリー製造工場、化学工場、肥料工場などで働く従業員である。このような業務に従事している人は、歯が溶ける病気「歯牙酸蝕症(しがさんしょくしょう)」を発症しやすいこともあり、歯の状況や口腔粘膜、顎骨などの状況について「歯科医師による健康診断」を実施し、所轄労働基準監督署長へ報告しなければならないとされている。

実施時期は以下のとおりである(労働安全衛生規則第48条)。

- 雇い入れ時

- 対象業務への配置換え時

- 対象業務についた後6ヶ月以内ごとに1回

改正の背景

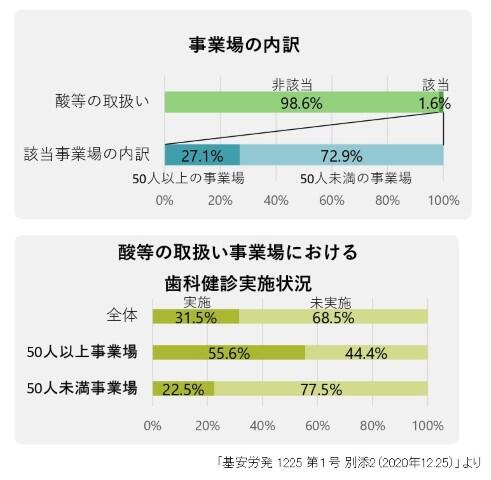

事業者は、労働安全衛生法に基づき、有害な業務に従事する労働者に対して歯科健診そのものについて、事業規模にかかわらず行わなければならないとされていた。しかし、その歯科健診の実施結果について、所轄労働基準監督署長に報告する義務があるのは「常時50人以上の労働者を使用する事業者」のみであった。そのため規模にかかわらず全国の事業場全体として歯科健診がどのくらい実施されているのか把握できていない状況にあった。

そこで厚生労働省では、酸等の取り扱い業務にある事業で歯科健診が適切に実施されているかどうか確認するため2020年1月から2月にかけて調査(「令和元年度歯科健診実施状況自主点検」)を行った。

その結果、酸等の取り扱う事業場のうち、歯科健診を実施していたのは、全体で31.5%と、実に7割近くが未実施であることがわかった。そのうち、50人以上の事業場は55.6%実施していたが、50人未満の事業場での実施率はわずか22.5%であることがわかった。

令和元年度歯科健診実施状況自主点検の結果

(画像をクリックすると、大きな画像が表示されます)

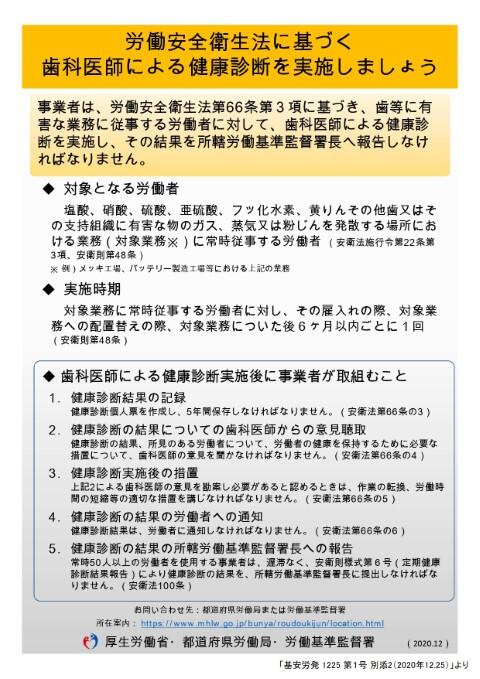

この調査を受け、厚生労働省では、2020年12月25日厚生労働省労働基準局安全衛生部労働衛生課長通知「有害な業務における歯科医師による健康診断等の実施の徹底について」を発出し、事業場に徹底を図っている。

厚労省案内リーフレット

(画像をクリックすると、大きな画像が表示されます)

さらに同調査によると、化学工業、窯業・土石製品製造業、非金属製品製造業などで酸等の取り扱い業務があると回答した事業場の歯科健診実施割合が高い傾向がみられたという。実際に化学工場などの作業現場では、およそ7万種の化学物質が扱われ、しかもその数は年々増加しており、歯科健診を実施していない多くの小規模事業場などでは、業務に従事する労働者が気づかないうちに健康を損ねてしまう危険性もある。

また、歯科健診と同じく、有害業務に従事する労働者に対する健康診断として特定化学物質障害予防規則や有機溶剤中毒予防規則等において規定されている健康診断(「特殊健康診断」)がある。この特殊健康診断は、事業場の人数にかかわらず、すべての事業者に対して、当該健康診断の実施について報告義務が課されている。

労働衛生管理にも活用を

これらの状況を踏まえて、特殊健康診断と同様に歯科健診の報告義務についても実施状況を正確に把握し、その実施率の向上を図るため、事業場の人数にかかわらず、すべての事業省に対して実施報告の義務付けを行うことが、今年3月23日の第146回労働政策審議会(安全衛生分科会)に諮問され、妥当と答申され、10月1日から施行されることとなった。

労働者50人未満の事業場であっても、また取り扱い物質の多少にもかかわらず、この10月からは歯科健診を実施し、実施後は特殊健康診断同様、労働基準監督署へ報告を行う義務が生じるので、事業者や衛生担当者は留意する必要がある。そして歯科健診は、その症状が業務に起因するものかを判断するとともに、その結果を作業環境や作業方法の改善にもつなげることを目的としている。これを機会に他の健康診断と同様、診断結果を確認し、問題があれば、作業環境や作業時間の考慮、配置転換など労働者の健康管理に活かしていきたい。

なお、報告様式も現行の「定期健康診断結果報告書(安衛則様式第6号)」から、歯科健康診断に係る記載欄を削除し、新たに「有害な業務に係る歯科健康診断結果報告書(様式第6号の2)」が作成されるので、この点にも注意が必要となる。

労働政策審議会(安全衛生分科会)(厚生労働省)

「労働安全衛生規則の一部を改正する省令案要綱」の答申(厚生労働省)

【発出版】【確定】(基安労発1225第1号)有害な業務における歯科医師による健康診断等の実施の徹底について(厚生労働省)

基発0428 第1号令和4年4月28日「労働安全衛生規則の一部を改正する省令の施行について」(厚生労働省)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。