新型コロナウイルス感染症の拡大にともない、不安やストレスを感じている人が増えている。

日常的にリラックスできる方法が必要とされている。入浴は心身ともにリラックスできる快適な時間になる。

入浴により心疾患や脳卒中のリスクが低下することが、日本人を対象とした大規模研究で明らかになった

浴槽入浴により糖尿病や肥満が改善

日本人の多くは、湯船につかり入浴する「浴槽入浴」を好み、習慣として行っている。これまでの研究で、浴槽入浴により2型糖尿病や肥満が改善することが分かっているが、少人数による短期的な介入研究などであり、浴槽入浴と循環器疾患との関連はよく分かっていない。

また、暖かい居間などから冷え切った脱衣所や風呂に移動したり、熱いお湯につかることで、血圧が変動し、心臓や血管などに負担がかかり、心疾患や脳梗塞などが起こりやすくなり、いわゆる「ヒートショック」を起こす場合もある。

そこで大阪大学などの研究グループは、多目的コホート研究「JPHC研究」により、浴槽入浴の頻度と虚血性心疾患(心筋梗塞、心臓突然死)や脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)との関連を明らかにする研究を実施した。

「JPHC研究」は日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で実施されている多目的コホート研究。

入浴により心疾患や脳卒中のリスクが低下

研究グループは、1990年に岩手、秋田、長野に在住していた40~59歳の男女3万76人を対象に、約20年間追跡して調査し、浴槽入浴の頻度と心疾患・脳卒中の発症リスクとの関連を調べた

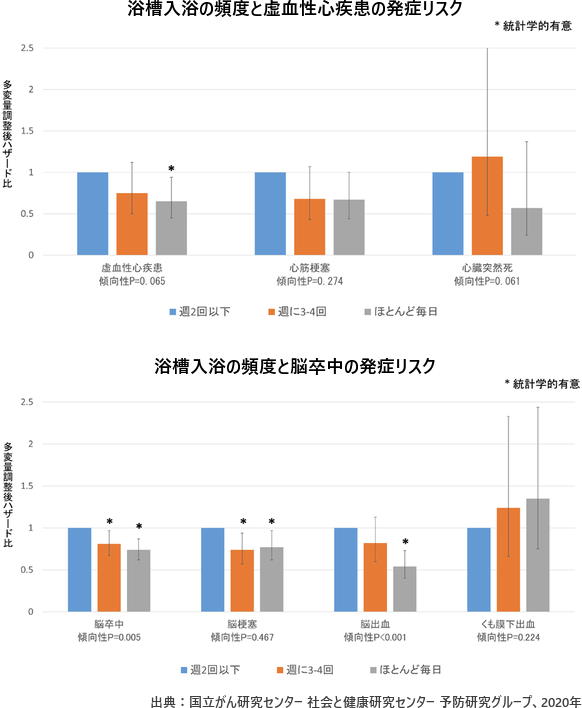

研究開始時に、対象者を浴槽入浴の頻度が「週2回以下」「週に3~4回」「ほとんど毎日」の3つのグループに分け、その後の虚血性心疾患および脳卒中発症との発症について調べた。

約20年間の追跡期間中に328人が虚血性心疾患(心筋梗塞275人、心臓突然死53人)を発症し、1,769人が脳卒中(脳梗塞991人、脳出血510人、くも膜下出血255人)を発症した。

解析した結果、浴槽入浴が「週2回以下」のグループと比較して、「ほとんど毎日」のグループの心疾患発症リスクは35%低下したことが明らかになった。心筋梗塞や心臓突然死については有意な関連はみられなかった。

また、脳卒中の発症リスクは26%低く、詳しくみると脳出血で46%、脳梗塞で23%、それぞれリスクが低下した。くも膜下出血では関連はみられなかった。

入浴には運動と同じような作用がある

今回の研究は、浴槽入浴の頻度が、虚血性心疾患と脳卒中(脳出血・脳梗塞)の発症リスクの低下と関連することを示した、世界ではじめての大規模で長期的な疫学研究だ。

浴槽入浴は、お湯につかることで、体温の上昇や、心臓の収縮力、循環血液量の増加などを引き起こし、運動をするのと同じような作用で、循環器疾患の発症リスクを低下させている可能性がある。

浴槽入浴を頻繁に行う人は、そもそも健康な生活習慣や食事パターンをもっている傾向があるとみられるが、BMI(体格指数)、飲酒、喫煙、運動、職業、教育歴、睡眠時間、ストレス、幸福感、野菜・果物・魚・大豆の摂取量などの影響を取り除いても、浴槽入浴に健康効果があることは変わらなかった。

こうした生活スタイルは心疾患や脳卒中に関連していることが、JPHC研究の過去の報告で明らかになっている。

「日本には浴槽入浴の文化があり、日本人の長寿に好ましい影響を与えている可能性があります。入浴と疾患リスクに関する疫学研究はまだ少なので、入浴の健康全体に対する影響について、今後も研究を重ねていく必要があります」と、研究グループでは述べている。

研究は、大阪大学大学院医学専攻社会医学講座公衆衛生学の磯博康教授らによるもので、詳細は医学誌「Heart」に発表された。

多目的コホート研究(JPHC Study) 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ

Habitual Tub Bathing and Risks of Incident Coronary Heart Disease and Stroke(Heart 2020年3月24日)