BMI(体格指数)が27以上の肥満の日本人男性は、胃がんの発症リスクが高いことが、日本人約9万人を対象とした調査で明らかになった。

BMIが「27以上」の男性は、胃がんの発症に注意する必要がある。とくにピロリ菌に感染している人は要注意だ。

肥満はがんの危険因子

肥満は、喫煙やアルコールと同様に、がんの危険因子とされている。男性でBMI(体格指数)が21未満のやせているグループと、30以上の肥満のグループで、がんの発症率が高くなるという報告がある。

肥満以外にも、ピロリ菌感染・ウイルス感染・遺伝因子など、さまざまな要素ががん発症に関連している。

海外には肥満とがん発症の関連を調べた研究が多いが、多くは胃がん罹患率が比較的低い欧米諸国で行われており、胃がん罹患率の高い日本人を対象とした研究は少ない。

そこで、国立がん研究センターなどの研究グループは、日本人を対象に、肥満度と胃がん全体、さらに噴門部を含む近位部、それ以外の非近位部に分けた場合の胃がんリスクとの関連を調べた。

関連情報

BMI27以上の日本人男性は胃がんリスクが上昇

「JPHC研究」は日本人を対象に、さまざまな生活習慣と、がん・2型糖尿病・脳卒中・心筋梗塞などとの関係を明らかにする目的で実施されている多目的コホート研究。

研究グループは、1990年と1993年に岩手、秋田、長野、沖縄、茨城、新潟、高知東、長崎、大阪の10保健所管内に在住していた、がんになっていなかった40~69歳の男女約9万人を、2013年まで追跡して調査した。

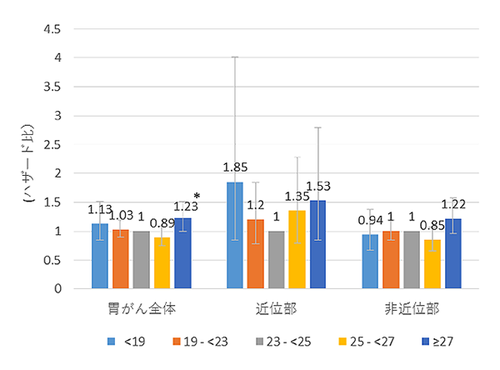

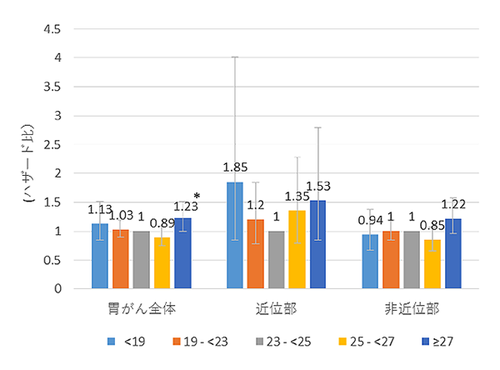

調査開始時点のBMIにより「19未満」「19以上23未満」「23以上25未満」「25以上27未満」「27以上」の5つのグループに分け、その後の胃がん罹患リスクを比較した。調査中に、2,860人が胃がん、307人が近位部胃がん、1,967人が非近位部胃がんを発症した。

その結果、男性では、BMIが「23以上25未満」のグループに比べ、「27以上」のグループでは、胃がん全体のリスクが1.23倍に上昇することが分かった。女性では統計的に有意な関連はみられなかった。

男性における肥満度(BMI)と胃がんリスク

出典:国立がん研究センター 社会と健康研究センター、2020年

女性ホルモンが肥満や胃がんから女性を守っている

今回の研究では、BMI27以上の肥満の日本人男性で、胃がん全体の発症リスクが上昇することが明らかになった。一方、女性では、肥満と胃がんリスクとの関連はみられなかった。

なぜこのような男女差があるのか、そのメカニズムについてはよく分かっていないが、これまでの研究で、女性ホルモン分泌量の多い閉経前の女性の胃がんリスクが低いことや、女性ホルモンへの曝露期間が長いほど胃がんリスクが低いことが報告されている。

主要な女性ホルモンであるエストロゲンは、脂肪の燃焼を促し、肥満に予防的に働くことが知られている。女性では、女性ホルモンが肥満予防および胃がん予防に関与していることにより、肥満による胃がんリスクの増加がみえにくくなっている可能性がある。

ピロリ菌感染があると胃がんリスクが大きく上昇

胃がんの罹患部位は、胃の入り口に近い噴門部、中心部の胃体部、胃の出口で十二指腸につながっている幽門部に分類できるが、それぞれの部位に対する危険因子は異なると考えられている。

世界がん研究基金の報告によると、肥満は噴門部の胃がんの危険因子である可能性がある。

今回の研究では、男性のBMIが「27以上」のグループでは、近位部胃がんの発症リスクが1.53倍に、それ以外の非近位部胃がんが1.22倍に上昇するという結果になった。

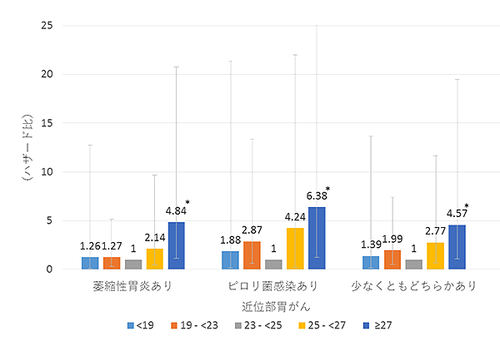

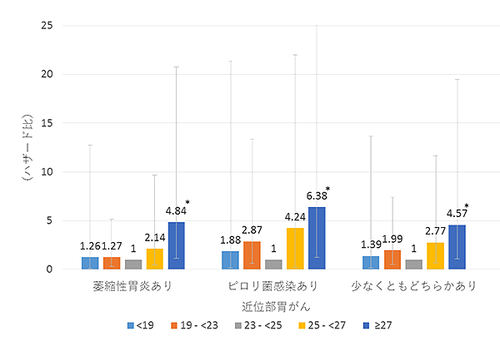

また、胃がんはピロリ菌感染や萎縮性胃炎と関連の深いことが知られている。そこで研究グループは、萎縮性胃炎およびピロリ菌感染状況が確認されている約2万人について、BMIとその後の胃がん罹患との関連を調べた。

その結果、BMIが「23以上25未満」のグループでは、近位部胃がんリスクが、萎縮性胃炎のある人で4.84倍、ピロリ菌感染のある人で6.38倍、およびどちらかがある人で4.57倍にそれぞれ上昇した。

萎縮性胃炎の有無やピロリ菌感染状況による肥満度(BMI)と近位部胃がんリスク

出典:国立がん研究センター 社会と健康研究センター、2020年

このようにピロリ菌の感染が胃がんリスクを高めることが明らかになった。韓国で行われた研究でも、ピロリ菌に感染しているBMI25以上の男性で胃がんの発症が増えることが示されている。

肥満が関与していると考えられる近位部胃がんには、逆流性によるものと、ピロリ菌感染によるものの2つのタイプがあるが、ピロリ菌感染者が多い地域では、これが近位部胃がんの発生に関与している可能性がある。

胃がんを予防する生活スタイル

BMIが「27以上」の男性は、胃がんの発症に注意する必要がある。とくにピロリ菌に感染している人は要注意だ。

がんを予防するため、食事や運動などの生活スタイルを見直し、ピロリ菌に感染していることが分かったら適切な治療を受け、がん検診を定期的に受け続けることが望ましい。

国立がん研究センターなどの過去の研究によると、塩辛や漬物、魚の干物、塩蔵魚卵、味噌汁や漬物など高塩分の食事をしていると胃がんの発症リスクは高くなる。

逆に、野菜、果物、海藻、ヨーグルト、キノコ、大豆製品、牛乳、卵などをよく食べる健康的な食事により、胃がんの発症リスクは低下する。

多目的コホート研究(JPHC Study) 国立がん研究センター 社会と健康研究センター 予防研究グループ

Effect of body-mass index on the risk of gastric cancer: A population-based cohort study in A Japanese population(Cancer Epidemiology 2019年12月)