ニュース

牛乳がメタボ・糖尿病・高血圧のリスクを減少 牛乳を飲んでいる人はコレステロールが低下

2021年07月12日

最近の研究で、牛乳は心臓血管疾患や、2型糖尿病や高血圧などの生活習慣病のリスクを減らすことが分かってきた。

牛乳やヨーグルトなどの乳製品を摂っている人は、コレステロールが上昇することなく、高血圧と2型糖尿病のリスクが低下するという研究も報告された。

牛乳には、コレステロール低下に寄与する、未知の栄養が含まれている可能性もある。

牛乳やヨーグルトなどの乳製品を摂っている人は、コレステロールが上昇することなく、高血圧と2型糖尿病のリスクが低下するという研究も報告された。

牛乳には、コレステロール低下に寄与する、未知の栄養が含まれている可能性もある。

牛乳には必要な栄養素がバランス良く含まれている

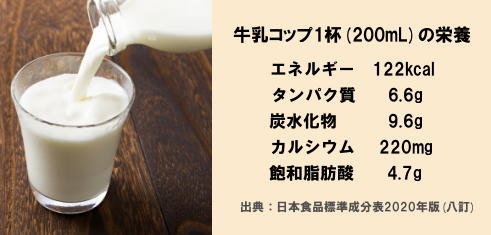

牛乳には、タンパク質、脂肪、炭水化物、カルシウム、ビタミン類などの栄養素が豊富に含まれている。なかでもカルシウムは、骨粗鬆症の予防・改善に役立つ。

成人に勧められる1日あたりのカルシウムの摂取量は700~800mg程度だが、「2019年国民健康・栄養調査」によると、日本人の平均的な1日あたりのカルシウム摂取量は、男性 517mg、女性 494mgだった。

牛乳200mL(カルシウム約200mg)を飲めば、必要量を満たすことができる。

一方、牛乳コップ1杯(200mL)には飽和脂肪酸も4.7g含まれる。飽和脂肪酸は動物性食品に多く含まれ、悪玉のLDLコレステロールを増やすことが知られている。増えすぎたLDLコレステロールは、動脈硬化を進行させ、心筋梗塞のような虚血性心疾患の原因になる。

このことから、「牛乳を飲むと心臓血管疾患のリスクが増えるのではないか?」と疑われていた時期もある。

しかし、最近の研究では、牛乳はむしろ心臓血管疾患や、2型糖尿病や高血圧などの生活習慣病のリスクを減らすことが分かってきた。

牛乳を飲むとメタボや糖尿病のリスクが低下

牛乳やヨーグルトなどの乳製品を摂取していると、2型糖尿病、高血圧、肥満やメタボリックシンドロームのリスクが低下し、心臓病や脳卒中のリスクの低下を期待できることが、21ヵ国の14万人以上を対象とした調査で明らかになった。

カナダのマクマスター大学などの研究グループは、大規模コホート研究「都市農村疫学研究(PURE)」に参加した21ヵ国の35~70歳の男女14万7,812人を対象に調査をした。

その結果、メタボリックシンドロームのリスクは、全脂肪乳を摂っている人で28%、低脂肪乳を摂っている人で11%、それぞれ低下することが分かった。

牛乳やヨーグルトなどの乳製品をよく摂っている人では、高血圧と2型糖尿病のリスクも低下した。乳製品を1日2回以上摂取していると、高血圧と2型糖尿病のリスクは11~12%低く、1日3回摂取していると13~14%低かった。

牛乳を飲んでもコレステロール値の上昇と関連しない

牛乳にはコレステロールを低下させる栄養が含まれる?

その結果、牛乳摂取量に関連した遺伝的変異を多くもつ人は、体格指数(BMI)や体脂肪が多い傾向があるものの、善玉のHDLコレステロールと悪玉のLDLコレステロールのレベルが低かった。

「牛乳に関わる遺伝的変異をもつ人は、冠状動脈性心疾患のリスクが低いことも分かりました。これらは、心血管疾患を予防するために、牛乳を飲むのを減らす必要がないことを示しています」と、レディング大学栄養遺伝・ゲノム学部のヴィマル カラニ教授は言う。

英国バイオバンクのデータでは、ラクターゼの遺伝的変異をもつ人は、2型糖尿病のリスクが11%低いことも示された。

「牛乳は心血管疾患のリスクを高めないことが示されましたが、これが牛乳に含まれる脂肪によるものかは分かっていません。牛乳には、コレステロール低下に寄与する、未知の栄養が含まれているかもしれません」と、カラニ教授は述べている。

牛乳は健康な食生活に役立てたい食品

日本人1万人以上を対象とした大規模研究「The NIPPON DATA80」でも、牛乳・乳製品を多く摂取している女性は、心臓血管疾患や脳卒中のリスクが2割ほど減少することが分かっている。

循環器疾患や2型糖尿病などの生活習慣病に、食事スタイルが大きく関係している。なかでも牛乳・乳製品の摂取が、これらの疾患発症に及ぼす影響には大きな関心がもたれている。

糖尿病の食事療法の基本は、必要なエネルギーを適切に摂取し、栄養素をバランス良くすること。特定の食品が健康や病気に与える影響を過大に信じ込むのは危険だが、タンパク質・脂質・炭水化物の三大栄養素がバランス良く含まれる牛乳は、健康的な食生活にぜひ役立てたい食品だ。

Dairy-rich diet linked to lower risks of diabetes and high blood pressure(BMJ 2020年5月18日)Association of dairy consumption with metabolic syndrome, hypertension and diabetes in 147 812 individuals from 21 countries(BMJ Open Diabetes Research & Care 2020年5月18日)

No link between milk and increased cholesterol according to new study of 2 million people(レディング大学 2021年5月24日)

Evidence for a causal association between milk intake and cardiometabolic disease outcomes using a two-sample Mendelian Randomization analysis in up to 1,904,220 individuals(International Journal Of Obesity 2021年5月24日)

Consumption of dairy products and death from cardiovascular disease in the japanese general population: The NIPPON DATA80(Journal of Epidemiology 2013年1月5日)

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「特定保健指導」に関するニュース

- 2025年02月25日

- 【国際女性デー】女性と男性はストレスに対する反応が違う メンタルヘルス対策では性差も考慮したアプローチを

- 2025年02月25日

- 【国際女性デー】妊娠に関連する健康リスク 産後の検査が不十分 乳がん検診も 女性の「機会損失」は深刻

- 2025年02月25日

- ストレスは「脂肪肝」のリスクを高める 肥満やメタボとも関連 孤独や社会的孤立も高リスク

- 2025年02月25日

- 緑茶を飲むと脂肪肝リスクが軽減 緑茶が脂肪燃焼を高める? 茶カテキンは新型コロナの予防にも役立つ可能性が

- 2025年02月17日

- 働く中高年世代の全年齢でBMIが増加 日本でも肥満者は今後も増加 協会けんぽの815万人のデータを解析

- 2025年02月17日

- 肥満やメタボの人に「不規則な生活」はなぜNG? 概日リズムが乱れて食べすぎに 太陽光を浴びて体内時計をリセット

- 2025年02月17日

- 中年期にウォーキングなどの運動を習慣にして認知症を予防 運動を50歳前にはじめると脳の健康を高められる

- 2025年02月17日

- 高齢になっても働き続けるのは心身の健康に良いと多くの人が実感 高齢者のウェルビーイングを高める施策

- 2025年02月12日

-

肥満・メタボの割合が高いのは「建設業」 業態で健康状態に大きな差が

健保連「業態別にみた健康状態の調査分析」より - 2025年02月10日

- 【Web講演会を公開】毎年2月は「全国生活習慣病予防月間」2025年のテーマは「少酒~からだにやさしいお酒のたしなみ方」