ゆっくり食べると肥満・メタボのリスクが減る 保健指導にも活用できるゆっくり食べるのを習慣化する方法

ゆっくり食べる習慣のある人は、肥満やメタボリスクが低いことが明らかになっている。食べる速度がゆっくりであるほど、肥満は少ないという調査結果が報告されている。

逆に早食いの習慣のある人は、肥満リスクが上昇する。時間をかけて食事をすることは、食べすぎを改善するためにも有用だ。

ゆっくり食べるのを習慣にするために、▼ 咀嚼回数を増やす、▼ 一口に入れる量を減らし食事を口に運ぶ回数を増やす、▼ ゆっくりとしたテンポの音楽を聴きながら食事をする――といった対策が役に立つことが新しい研究で示された。

ゆっくり食べる習慣のある人は肥満が少ない

肥満や過体重を予防・改善するためのシンプルな方法がある。それは「食物をゆっくりとよく噛んで食べること」だ。「よく咀嚼をする」ことが、肥満やメタボの予防・改善につながる可能性がある。

九州大学が2型糖尿病の日本人約6万人を対象とした調査で、食事の速度が肥満や体格指数(BMI)に影響することが示された。ゆっくり食べる人は肥満や内臓脂肪が少ないという。研究成果は、「British Medical Journal」に発表された。

研究グループは、健康保険組合に加入している、2型糖尿病と診断された人男女5万9,717人を対象に、食べる速度と体重の増減との関連を調べた。

その結果、ゆっくり食べる習慣のある人では、BMIが25以上の肥満の割合が、食べる速度が速い人に比べて42%少ないことが明らかになった。食べる速度がゆっくりであるほど、肥満は少ないことが示された。

ゆっくり食べる人では、内臓脂肪の蓄積の目安となる、へその高さで測るウエスト周囲径が減りやすいことも分かった。

「食事ではなるべくゆっくり食べるようにすると、肥満のリスクを減らし、健康を高めるのに効果的である可能性があります」と、研究者は述べている。

ゆっくりとよく噛んで食べるとエネルギー消費量が増える

早稲田大学や医薬基盤・健康・栄養研究所などによる別の研究では、ゆっくり味わって、よく噛んで食べることで、体のエネルギー消費量が増加することが示されている。

早食いは体重の増加につながりやすい。研究グループはこれまで、食べる速さが早く、飲み込むまでの咀嚼の回数が少ないほど、体重や体格指数(BMI)が増加しやすいことを報告している。

早食いが体重増加をもたらす要因として、(1) 早食いは過食をもたらす、(2) 早食いは「食事誘発性体熱産生量」を減らす、という2つのことが関与すると考えられるという。

食事誘発性体熱産生(DIT)とは、栄養素の消化・吸収によって、摂食後に生じる代謝にともなうエネルギー消費の増加量のこと。

ゆっくり味わいよく噛んで食べるメリットを科学的に裏付け

研究グループは、このDITの影響について報告しており、300kcalのブロック状の試験食や、パスタなどの食事をよく噛んで食べると、早く食べるよりもDITが増加することなどを明らかにしている。

さらに、飲み物についても、ゆっくり味わって飲むことで、エネルギー消費量が増加することを示した。

「昔から"よく噛んで食べなさい、牛乳もよく噛んでから飲みなさい"などと言われています。研究により、ゆっくり味わい、よく噛むことの科学的裏付けが示されました」と、研究グループでは述べている。

ゆっくり味わって、よく噛んで食べること(咀嚼すること)がDITを増加させるメカニズムとしては、褐色脂肪細胞でより多くのエネルギーが消費されてることなどが考えられているが、今後の研究で、咀嚼することがエネルギー消費量を増加させるメカニズムを明らかにする必要があるとしている。

研究は、早稲田大学スポーツ科学学術院の林直亨教授、医薬基盤・健康・栄養研究所の濱田有香氏らの研究グループによるもの。研究成果は、Nature Publishing Group科学誌「Scientific Reports」にオンライン掲載された。

時間をかけて食べられるようになる

▼ 咀嚼回数を増やす、▼ 一口に入れる量を減らし食事を口に運ぶ回数を増やす、▼ ゆっくりとしたテンポの音楽を聴きながら食事をする――といった対策が役に立つ可能性があることが、藤田医科大学の新しい研究で示された。

研究は、藤田医科大学臨床栄養学講座の飯塚勝美教授、青嶋恵氏、出口香菜子氏の研究グループによるもの。研究成果は、「Nutrients」にオンライン掲載された。

研究グループは、平均37.2歳の男性 15人と女性 18人を対象に実験を行った。テスト食(ピザ)を用いて食事時間などを測定し、食事行動やそれに影響を与える因子を調べた。

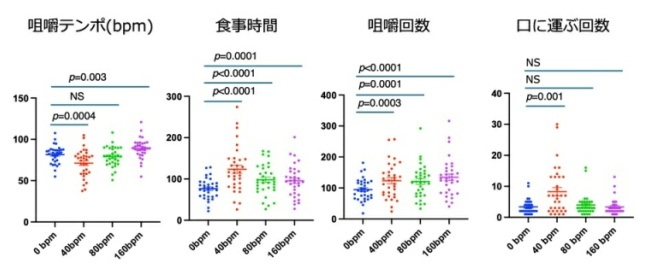

さまざまなテンポのリズムを聞かせることで、食事時間、咀嚼回数、口に運ぶ回数(ピザを何口で食べるか)、咀嚼テンポ(咀嚼のスピード)を測定し、食事時間に影響を与える要素を検討した。

その結果、食事時間は咀嚼回数、口に運ぶ回数と関連しており、噛む回数を増やす、一口を小さくすることで、ゆっくり食べられるようになることが示唆された。

メトロノームのリズムに合わせて食事をしてもらい、ゆったりとしたテンポに合わせてもらうと、食事時間、咀嚼回数、口に運ぶ回数が増えることも分かった。40bpmと遅いリズム刺激を与えると、咀嚼テンポは有意に低下し、食事時間は有意に延長した。

食事時間にゆっくりとした音楽をかければ、時間をかけてよく噛んで食べられるようになる可能性がある。

「この方法は、肥満を予防・改善する対策として、すぐに簡単に取り組めるもので、お金もかかりません」と、飯塚氏は研究の実際的な成果について述べている。

「研究結果は、栄養指導や肥満予防プログラムにとくに関連しています。食事内容だけに焦点を当てるのではなく、食事行動やゆっくり食べることを促す環境要因に関する指導を介入に組み込むことができます」としている。

研究成果を受け、東京の藤田医科大学羽田クリニックでは、肥満の予防・改善を目的とした食事指導の一環として、テスト食を用いた評価プログラムを導入しているという。

そのプログラムでは、実際に食事をしながら食事速度や咀嚼回数を測定するなど、患者のそれぞれの食習慣を客観的に評価し、より実践的な指導を行っている。

Slow eating speed may be linked to weight loss (BMJ Open 2018年2月12日)

Effects of changes in eating speed on obesity in patients with diabetes: a secondary analysis of longitudinal health check-up data (British Medical Journal 2018年2月12日)

藤田医科大学臨床栄養学講座

早稲田大学スポーツ科学学術院

医薬基盤・健康・栄養研究所

Chewing increases postprandial diet-induced thermogenesis (Scientific Reports 2021年12月9日)

藤田医科大学臨床栄養学講座

Slowing Down to Eat Less: Towards Simple Strategies for Obesity Prevention (藤田医科大学 2025年3月25日)

肥満患者の生活指導"ゆっくり食べる"を科学的に検証 (藤田医科大学 2025年3月13日)

Greater Numbers of Chews and Bites and Slow External Rhythmic Stimulation Prolong Meal Duration in Healthy Subjects (Nutrients 2025年3月10日)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。