1日に1万歩のウォーキングが肥満・メタボのリスクを減少 歩数をどれだけ増やすと効果を期待できる?

肥満やメタボリックシンドロームを予防・改善するために、1日の歩数を増やすことが大切であることが明らかになった。

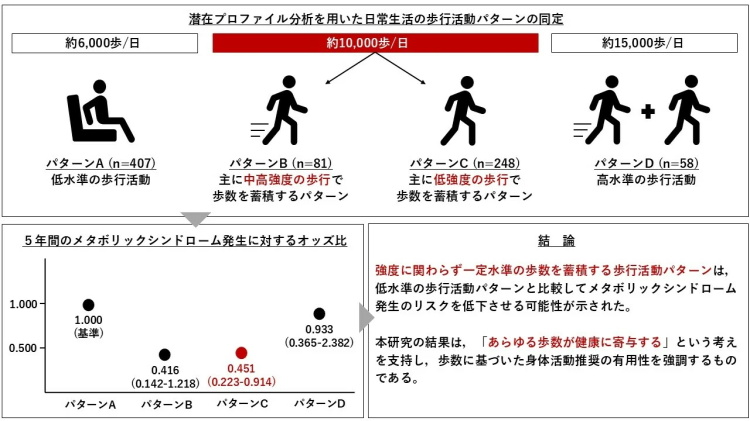

中高年者が1日に1万歩を歩くと、歩行が中高強度であっても低強度であっても、メタボの発生リスクは減少することが、日本人を対象とした研究で示された。

「ウォーキングはもっとも手軽にできる運動です。目標値に達しなくても、今より1歩でも多く歩くことが、健康寿命の延伸につながります」と、研究者は述べている。

1日の歩数を増やすことが大切 2000歩増やしただけでも効果が

肥満やメタボ(メタボリックシンドローム)を予防・改善するために、1日の歩数を増やすことが大切であることが、40歳~79歳の成人約7万8,500人を対象とした研究で明らかになっている。

ウォーキングの歩数を1日に2,000歩増やすごとに、早死のリスクは8~11%ずつ減少するという。歩数を1万歩まで増やしていくと、健康効果はより高まっていく。

1日1万歩のウォーキングを達成することは、肥満・心臓病・認知症・糖尿病・がん・死亡などのリスクの低下と関連していることが明らかになった。研究は、オーストラリアのシドニー大学やデンマークの南デンマーク大学などによるもの。

「1日に1万歩を歩くことは、病気や死亡のリスクを下げるための"スイート スポット"になります」と、南デンマーク大学健康加齢活動センターのボルハ デル ポゾ クルス氏は言う。

「今回の研究では、あまり活動的に体を動かしていない人の場合、1日の歩数を2,000歩増やしただけでも、早期死亡のリスクを減少できることが示されました。少しでも歩数を増やすように心がけることをお勧めします」としている。

研究グループは、英国の大規模な前向きコホート研究である「UKバイオバンク」に参加した、40歳~79歳の成人約7万8,500人の歩数データと、7年後の健康状態との関連を解析した。参加者に活動量計を装着してもらい、週末を含めて最低3日間、睡眠のモニタリングも含めて、7日間にわたり身体活動を測定した。

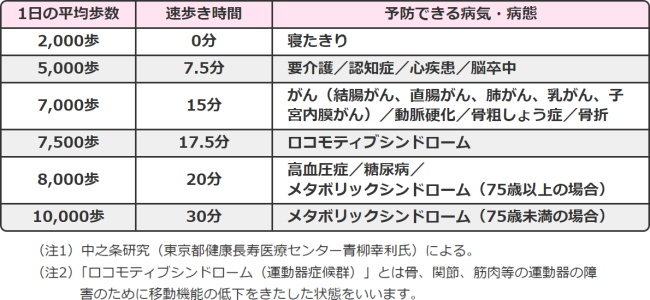

横浜市が公開している資料より

自覚的な健康状態を改善するためには1日1万歩超が必要

健康寿命を延伸するためには1日に9,000歩を、自覚的な健康状態を改善するためには1万1,000歩を、それぞれ目標にして歩くと効果を期待できるという、日本人を対象とした別の研究も発表されている。

これは、京都府立医科大学が、1日歩数と健康寿命の関係を、健康寿命のAI指標を用いて明らかにしたもの。

研究グループは、全国の国民生活基礎調査票と国民健康栄養調査票の成人4,957人のデータをもとに、健康寿命のAI指標(HCAL)を用いて解析した。

HCALは、AI/機械学習を用いて開発した、疾病負荷を統合したもので、健康寿命を予測するための新たな指標となる。

1日歩数とHCALとの関係について、成人全体と65歳以上の人で調べたところ、年齢に関わらず1日歩数が増加するにしたがいHCALは増加した。

1日歩数が増加すると活動制限の調整オッズは減少し、やがてフラットになったが、HCALについては、健康寿命の延伸は9,000歩/日に達するまで上昇し、自覚的な健康状態の改善は、11,000歩/日に達するまで上昇した。

研究グループはこれまでに、HCALを用いて、健康寿命に大きな影響を与える要因が、うつ病などこころの病気、腰痛や骨折など筋骨格系の問題、脳神経疾患などであることも報告している。

「健康寿命の延伸には身体活動の増加が重要であり、なかでもウォーキングはもっとも手軽にできる運動です。目標値に達しなくても、今より1歩でも多く歩くことが、健康寿命を延伸し、死亡や心血管病発症リスクの減少につながります」と、研究者は述べている。

1日に1万歩のウォーキングがメタボのリスクを減少

「この結果は、歩行の強度に関わらず、一定水準の歩数を蓄積すること、すなわち"あらゆる歩数が健康に寄与する"という考えを支持し、歩数にもとづいた身体活動推奨の有用性を示唆するものです」と、研究者は述べている。

「日常生活のなかで、無理なく歩数を増やすことが重要です」としている。

研究グループは今回、愛媛県東温市で進められている「東温スタディ:地域住民とともに歩む疫学研究と予防活動」に参加した、調査開始時にメタボのなかった中高年女性794人を対象に調査を行った。

活動量計を用いて、日常生活の歩数および強度別の歩行時間を測定し、5年間追跡して調査した。その結果、1日1万歩ぐらい歩いた群では、あまり歩かなかった群に比べて、メタボの発生が少ないことが明らかになった。

1日1万歩程度を歩いた群のメタボの発生は、中高強度の歩行で58%、低強度の歩行で55%、それぞれ減少した。

研究は、愛媛大学社会共創学部の山本直史准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Environmental Health and Preventive Medicine」にオンライン掲載され、とくに注目すべき論文としてEditor's Pickに選出された。

Pace as important as 10,000 steps for health, finds new research (シドニー大学 2022年9月13日)

Prospective Associations of Daily Step Counts and Intensity With Cancer and Cardiovascular Disease Incidence and Mortality and All-Cause Mortality (JAMA Internal Medicine 2022年9月12日)

よこはまウォーキングポイント (横浜市)

京都府立医科大学大学院医学研究科循環器内科学

Association between daily step counts and healthy life years: a national cross-sectional study in Japan (BMJ Health & Care Informatics 2024年5月1日)

愛媛大学社会共創学部

Patterns of daily ambulatory activity and the onset of metabolic syndrome in middle-aged and older Japanese women: the Toon Health Study (2025年2月28日 Environmental Health and Preventive Medicine)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。