【子宮頸がん】HPVワクチンは効果が高いことを確認 初交前に接種すると予防効果は78%に上昇 広くアピールする必要が

将来に子宮頸がんを発症するのを防ぐために

研究は、新潟大学大学院医歯学総合研究科産科婦人科学分野の工藤梨沙助教、榎本隆之特任教授、関根正幸准教授らの研究グループによるもの。研究成果は、「Cancer Science」に掲載された。 子宮頸がんの原因になるヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルス。 HPVウイルス感染を防ぐHPVワクチンは、2013年4月に定期予防接種の対象となったが、厚生労働省は同年6月に、個別の接種勧奨を中断した。 その後、厚労省の専門家部会でワクチンの安全性について特段の懸念が認められないことがあらためて確認され、2022年4月に約9年ぶりに接種勧奨が再開された。 定期予防接種の対象となるのは、従来どおり小学校6年生から高校1年に相当する女子。また1997~2005年度生まれで、情報がなかったために接種を逃した女性へのキャッチアップ接種も同時に始まり、2025年3月末までは公費で接種を受けられることになった。 しかし接種率の伸びは順調とはいえず、多くの女性は将来に子宮頸がんに罹患するリスクがまだ解消されていない状況にある。 日本でHPVワクチン接種の公費助成が開始された時点で、接種対象年齢だった女性は、現在20歳代の半ばを迎えている。 こうした女性は、上皮内がんも含めた子宮頸がんのピークが30歳代にあることをふまえると、子宮頸部前がん病変を示す細胞診異常が増える年齢に入っている。この世代で前がん病変を予防することが、将来の子宮頸がん予防につながると考えられる。HPVワクチンの子宮頸部前がんの予防効果を日本ではじめて調査

そこで新潟大学の研究グループは、2014~2020年に新潟市内で子宮頸がん検診を受けた20~26歳の女性4,553人を対象に、HPVワクチンがどれくらいの予防効果を示すかを調査した。 これまで日本人女性を対象に、子宮頸部前がん病変に対するHPVワクチンの予防効果を、性的活動性をも加味して解析した報告はなかった。 先行研究では、HPVワクチンの接種を受けた20~22歳の女性で、HPV16/18型感染に対する高い予防効果と、HPV31/45/52型に対しての有意な予防効果が示されたことを報告。 今回の研究では、HPVワクチン接種歴と性的活動性(初交年齢、性交経験人数)を解析対象とし、アンケート調査を実施した。ワクチン接種歴は、自治体接種記録でも確認した。 対象のうち3,167例(69.6%)にHPVワクチンの接種歴があり(ワクチン接種群)、1,386例(30.4%)は接種歴が確認できなかった(ワクチン非接種群)だった。 なお現在、日本の12~16歳女子が対象の公費接種で受けられるHPVワクチンは、2価ワクチンと4価ワクチンの2種類。ともに高リスク型のHPV16/18型を標的としており、4価ワクチンはそれに加えて低リスク型のHPV6/11型も標的としている。 さらに、高リスク型のHPV16/18/31/33/45/52/58型と低リスク型のHPV6/11型を標的とする9価ワクチンも2020年7月に承認されている。初交前に接種するとワクチン有効率は78.3%に上昇

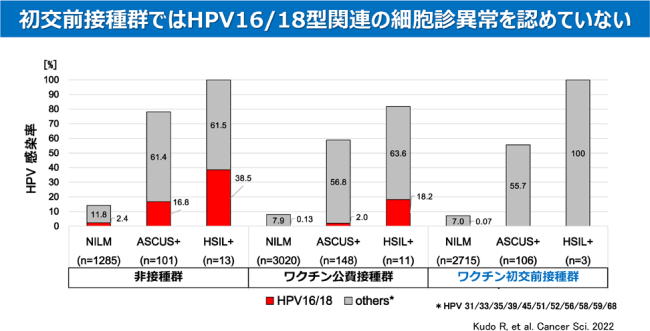

HPVはがんになるリスクとの関連から、低リスク型と高リスク型に分けられる。HPVの型のうち、16型と18型は子宮頸がんの原因となる高リスク型としてもっとも多い。 調査の結果、ワクチン接種群とワクチン非接種群で子宮頸部細胞診異常率を比べた結果、軽度扁平上皮内病変(ASC-US)以上の細胞診異常率は、ワクチン非接種群の7.3%に対して、ワクチン接種群では4.7%と有意に低く(P<0.01)、高度扁平上皮内病変(HSIL)以上の細胞診異常率は、ワクチン非接種群の0.9%に対してワクチン接種群では0.3%と有意に低かった(P=0.013)。 HSIL以上の細胞診異常に対するワクチン有効率は64%であることが示された。また、初交前接種者に限定して性的活動性で調整を行うと、ワクチン有効率は78.3%に高まった。 さらに、細胞診異常とHPV感染の関連を詳しく調べたところ、初交前接種者ではワクチンの主な標的となるHPV16/18型関連の細胞診異常がみられなかった。初交前接種者ではワクチンの主な標的となるHPV16/18型関連の

細胞診異常が完全に抑えられていた

HPVワクチンの効果を強くアピールしていく必要が

研究グループは今回、日本人女性の実臨床データを用いて、子宮頸がんの前がん病変(細胞診異常)に対するHPVワクチンの有効性が高いことを実証した。 子宮頸がんの前がん状態である細胞診異常に対する予防効果が確認されたことは、ワクチン接種を受けた女性に対して朗報になる。さらに、ワクチンを初交前に接種することが極めて重要であることも、対象となる女性に対する大きなメッセージとなるとしている。 「ワクチン積極的勧奨の中止以降に、接種機会を逃した世代は、現在20歳代となり、性的活動性がもっとも高まる年齢に到達しています。HPVワクチンの接種を検討している女性に対して、科学的根拠をもとに、ワクチンの効果を強くアピールしていく必要があります」と、研究グループでは述べている。 また、HPVワクチンの接種をすでに受けた女性に対しても、「ワクチンには子宮頸部の細胞診異常の予防効果はありますが、接種を受けた女性も、子宮頸がん検診は必ず受ける必要があります」というメッセージを伝えていくことが重要と指摘している。 研究グループは今後、NIIGATA studyで、キャッチアップ接種の有効性の検証や、HPV感染に対する30歳までの長期の予防効果を解析する予定。「国民の皆さまに向けて、HPVワクチンに関する科学的データを発信し続ける予定です」と、研究グループでは述べている。 新潟大学医学部産科婦人科学教室Effectiveness of human papillomavirus vaccine against cervical precancer in Japan: Multivariate analyses adjusted for sexual activity (Cancer Science 2022年6月22日) ヒトパピローマウイルス感染症~子宮頸がん(子宮けいがん)とHPVワクチン~ (厚生労働省)

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。