ニュース

運動時間を10分増やそう 身体活動指針「アクティブガイド」発表

2013年03月25日

厚生労働省は、新たな運動指針と運動基準となる「健康づくりのための身体活動指針(アクティブガイド)」と「健康づくりのための身体活動基準2013」を発表した。

同省は2006年に「健康づくりのための運動指針2006(エクササイズガイド2006)」と「健康づくりのための運動基準2006」を策定し、身体活動と運動に関する普及啓発に取り組んできた。 これらの指針等の策定から7年が経過し、2013年度から「健康日本21(第2次)」を開始することから、同省は新たな科学的知見にもとづき改定を行った。 健康日本21(第2次)では、「運動習慣者の増加」、「1日歩数の増加」、「個人にとどまらず、自治体単位での環境整備を推進」の3つを大きな目標としている。 新しい運動指針や運動基準のポイントは次の通り――

高齢者から生活習慣病患者まで対象に

「プラス・テン(+10)」で身体活動の増加を促す

「プラス・テン(+10)」で身体活動の増加を促す

運動や身体活動の健康に対する効果についての知識は国民の間に普及しつつあるものの、運動を実際に行っている者の割合は増えていない。

身体活動の重要な指標となっているのは歩数だが、歩数はこの10年間で全ての年齢層で、1日あたり約1,000歩減少している。これをカロリーに換算するとおよそ1日あたり30kcalで、1年間続くと約1~1.5kgの体重増加に相当するので深刻だ。

1,000歩のウォーキングに相当する運動に要する時間は10分程度だ。そこで新指針では、「プラス・テン(今より10分多く体を動かしましょう)」をキャッチフレーズに、運動時間の目標を「16~64歳は1日60分」、「65歳以上は1日40分」と定めた。

身体活動で糖尿病や循環器疾患のリスクを低減

がんやロコモ、認知症の予防・改善にもつながる

2006年指針の策定以来、運動や身体活動に関する疫学研究は多く発表された。身体活動が多い人では、単に生活習慣病やがんを発症や進展が減るだけでなく、転倒・骨折・認知症の発症率も少ないことが示された。がんやロコモ、認知症の予防・改善にもつながる

社会生活機能の低下の予防に、身体活動・運動習慣が有効であることは、健康日本21(第2次)でも重視されている。従来の指針は60代までの利用を想定していたが、65歳以上の高齢者を対象とした研究も増え、高齢者には余暇活動量・運動量に関する基準値の策定が必要となった。

厚労省は生活習慣病対策に加え、骨や関節、筋肉が衰えて要介護や寝たきり状態につながる「ロコモティブシンドローム」の防止に有効として指針の活用をよびかけている。

生活習慣病患者の身体活動・運動習慣にも配慮

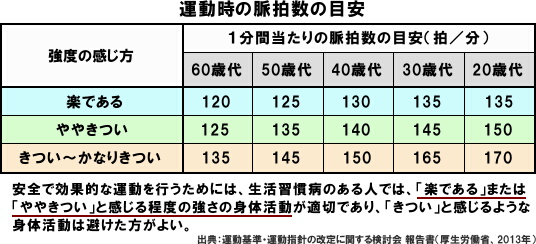

身体活動・運動に糖尿病、高血圧症、脂質異常症などを改善する効果があることはよく知られている。一方で心臓疾患や脳卒中、腎臓病などの合併症のある患者は少なくない。運動に血圧上昇、不整脈、低血糖、血糖コントロールの悪化、変形性関節症、眼底出血、心不全、脳卒中などのリスクがともなう場合もある。そこで、生活習慣病のある人が積極的に身体活動を行う際には、安全性に配慮するために、かかりつけ医師に相談するなど、保健指導の現場での具体的な対応を求めている。

運動療法は糖尿病、高血圧症、脂質異常症の治療の一つとして推奨されている。多くのガイドラインでは、1日30~60分の中強度の有酸素性運動を週3日以上実施することが望ましいとしている。

|

|

|

|

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「運動」に関するニュース

- 2025年02月25日

- ストレスは「脂肪肝」のリスクを高める 肥満やメタボとも関連 孤独や社会的孤立も高リスク

- 2025年02月25日

- 緑茶を飲むと脂肪肝リスクが軽減 緑茶が脂肪燃焼を高める? 茶カテキンは新型コロナの予防にも役立つ可能性が

- 2025年02月17日

- 働く中高年世代の全年齢でBMIが増加 日本でも肥満者は今後も増加 協会けんぽの815万人のデータを解析

- 2025年02月17日

- 肥満やメタボの人に「不規則な生活」はなぜNG? 概日リズムが乱れて食べすぎに 太陽光を浴びて体内時計をリセット

- 2025年02月17日

- 中年期にウォーキングなどの運動を習慣にして認知症を予防 運動を50歳前にはじめると脳の健康を高められる

- 2025年02月12日

-

肥満・メタボの割合が高いのは「建設業」 業態で健康状態に大きな差が

健保連「業態別にみた健康状態の調査分析」より - 2025年02月10日

- [高血圧・肥満・喫煙・糖尿病]は日本人の寿命を縮める要因 4つがあると健康寿命が10年短縮

- 2025年02月04日

- ラジオ体操などにより要介護や認知症のリスクが低下 高齢化社会の健康施策に体操を活用

- 2025年02月03日

- 良い睡眠は肥満や高血圧のリスクを減らす 日本人の睡眠は足りていない 3つの方法で改善

- 2025年02月03日

- 運動とメンタルヘルスの深い関係 コロナ禍に活動的だった人はポジティブな感情を維持 運動は楽しく続けられることも大切