ニュース

スマホで子どもの成長や発達のビッグデータを収集 世界初の育児研究

国立成育医療研究センターとファーストアセントは、スマートフォンアプリ「パパっと育児@赤ちゃん手帳」を使い、世界的に前例のない、子どもの成長、発達、生活習慣の実態解明を目指した共同研究を開始すると発表した。

子どもの成長、発達、生活習慣のビックデータを解析

研究では、リアルタイムで経時的に記録されたビッグデータを解析し、これまでほとんど知られてこなかった子どもの成長、発達、生活習慣の個人差やそのダイナミックな経時的変化を調査する。市民参加型の本研究では、育児に取り組む父親や母親の多数の参加を求めている。

近年、スマートフォンやタブレットといった携帯用端末が普及し、生活や行動に関する様々なデータ(ライフログ)がリアルタイムに記録されるようになった。こうしたビッグデータは商業では広告や物流などにすでに利用されているが、医学研究への応用はまだ始まったばかりだ。

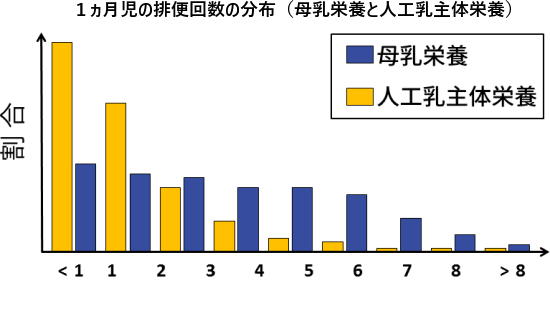

一方で、子どもたちの健康状態を正しく知る上で、その実態を個人差の幅も含めて知ることは極めて重要だ。例えば、1ヵ月児の排便回数は「3日に1回」という子もいれば「1日に6回」という子もいて、個人差が大きいことが知られている。排便回数は栄養方法(母乳主体か人工乳主体か)により影響を受け、時間的にも変化してゆくことが経験的に知られているが、その詳しい実態は不明だ。

子どもたちの生活記録1億件以上を解析

「パパっと育児@赤ちゃん手帳」は17万人以上が利用しているスマートフォン育児メモアプリで、入力データは1億件以上。ユーザーは睡眠、食事、排泄といった子どもたちのライフログを育児メモとして記録でき、1週間の生活パターンを知ったり、育児記録の電子書籍を作ったりすることができる。

研究では、医学研究への利用に関して同意の得られた1億件以上のライフログデータをもとに特定の条件にもとづいた統計データを取り出し、国立成育医療研究センターで分析する。

子どもたちの生活記録1億件以上から抽出した統計データを分析し、成長、発達、生活習慣の個人差や経時的変化、それぞれの因子の関係(例:睡眠時間と身長に関係はあるか?)を解明する。

例えば「母乳栄養で育てられた1ヵ月の乳児の排便回数の分布(ヒストグラム)」「1ヵ月時の1日睡眠時間と1歳時の身長の二次元グラフ」といった条件で統計データを取り出せるという。

睡眠時間と背の伸び方に関係がある?

乳幼児の実態に関する従来の調査として、厚生労働省が10年おきに行っているアンケート調査「乳幼児栄養調査」が代表的だ。排便回数を例にとると「お子さんの排便の頻度はどのくらいですか?」という問いに対し「ほぼ毎日排便がある」から「便秘の治療を行っている」までの6つの選択肢から選ぶ形式となっている。

厚労省の調査で0ヵ月~6ヵ月未満の乳児について124人分のデータが調査されているが、多数のデータを集めることは難しく、個々の情報は保護者の記憶に頼るため、ある程度の不確かさが避けられない。

今回の研究では1億件以上の発生源入力情報にもとづいており「1ヵ月児の排便回数」にまつわる統計値(平均値、ばらつき、分布など)を高精度に求めることができ、「1ヵ月児は授乳後何時間で排便しやすいか?」といったことも調査できる。

「睡眠時間と背の伸び方に関係がある?」「発達のはやさには男女差がある?」「母乳と人工乳でどちらがよく眠る?」といった疑問を検証することもできるという。

「収集した子どもたちの成長、発達、生活習慣の個人差や経時的変化に関するビッグデータを、育児不安の解消や病気の早期発見などに役立てたい」と、研究グループでは述べている。

研究は、国立成育医療研究センター分子内分泌研究部基礎内分泌研究室の鳴海覚志室長らの研究グループによるもの。

国立成育医療研究センターパパっと育児@赤ちゃん手帳

掲載記事・図表の無断転用を禁じます。©2009 - 2025 SOSHINSHA All Rights Reserved.

「地域保健」に関するニュース

- 2025年02月25日

- 【国際女性デー】女性と男性はストレスに対する反応が違う メンタルヘルス対策では性差も考慮したアプローチを

- 2025年02月25日

- 【国際女性デー】妊娠に関連する健康リスク 産後の検査が不十分 乳がん検診も 女性の「機会損失」は深刻

- 2025年02月25日

- ストレスは「脂肪肝」のリスクを高める 肥満やメタボとも関連 孤独や社会的孤立も高リスク

- 2025年02月25日

- 緑茶を飲むと脂肪肝リスクが軽減 緑茶が脂肪燃焼を高める? 茶カテキンは新型コロナの予防にも役立つ可能性が

- 2025年02月17日

- 働く中高年世代の全年齢でBMIが増加 日本でも肥満者は今後も増加 協会けんぽの815万人のデータを解析

- 2025年02月17日

- 肥満やメタボの人に「不規則な生活」はなぜNG? 概日リズムが乱れて食べすぎに 太陽光を浴びて体内時計をリセット

- 2025年02月17日

- 中年期にウォーキングなどの運動を習慣にして認知症を予防 運動を50歳前にはじめると脳の健康を高められる

- 2025年02月17日

- 高齢になっても働き続けるのは心身の健康に良いと多くの人が実感 高齢者のウェルビーイングを高める施策

- 2025年02月10日

- 緑茶やコーヒーを飲む習慣は認知症リスクの低下と関連 朝にコーヒーを飲むと心血管疾患リスクも低下

- 2025年02月10日

- [高血圧・肥満・喫煙・糖尿病]は日本人の寿命を縮める要因 4つがあると健康寿命が10年短縮