「受療行動調査」にみる生活習慣病の自覚症状の有無

生活習慣病は初診時に「自覚症状がない」割合が高い

厚生労働省の最新の「受療行動調査」が公表されています。それによると、外来患者が今日受診した病気や症状を初めて医師に診てもらった時、「自覚症状がなかった」は 28.1%とのことでした。一方で生活習慣病では受診時に自覚症状のない患者の割合が多く、例えば糖尿病では45.8%に上ることなどが示されました。同調査から、生活習慣病での受療行動に関する情報を紹介します。 「受療行動調査」とは、「全国の医療施設を利用した患者に、受療の状況や受けた医療に対する満足度などを調査することにより、患者の医療に対する認識や行動を明らかにし、今後の医療行政の基礎資料を得ること」を目的に、3年ごとに実施されています。 最新の令和2(2020)年調査は、同年10月20~22日に実施されました。全国の一般病院の利用者を調査客体とし、有効回答数(回答率67.0%)は外来患者が6万4,981人、入院患者が4万667人、計10万5,648人でした。

「受療行動調査」にみる生活習慣病の自覚症状の有無

来院の目的:生活習慣病では「定期的な診察と薬の処方を受ける」が大半

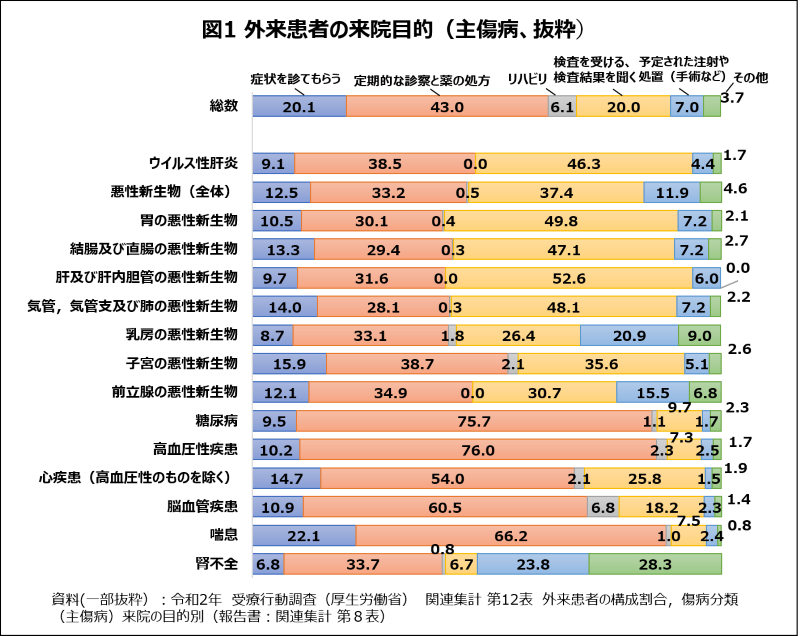

外来患者が医療機関の来院の目的をみると、全体的には43.0%が「定期的な診察と薬の処方を受ける」で占められていました。2位は「症状を診てもらう」が20.1%であり、ほぼ同率の3位が「検査を受ける、または検査結果を聞く」で20.0%、以下、「予定された注射や処置(手術、ガーゼ交換など)」が6.97.0%、「リハビリテーション」が6.46.1%、「その他」4.13.7%です。

主傷病別での来院目的をみますと(図1)、いずれも「定期的な診察と薬の処方を受ける」ための受診の割合が多いことがわかります。生活習慣病に着目してみますと、高血圧性疾患ではその割合が76.0%、糖尿病では75.7%と4人に3人以上に上り、脳血管疾患も60.5%、心疾患(高血圧性のものを除く)も54.%と、全体平均より高値でした。

他方、新生物(腫瘍)の場合、「検査を受ける、または検査結果を聞く」が39.3%と最多でした。

※日本生活習慣病予防協会ウェブサイトに移動します

一般社団法人 日本生活習慣病予防協会のご案内

「一無、二少、三多(※)」のスローガンを掲げ、生活習慣病の予防、啓発を目的に、情報発信、企業との連携活動などを行っております。毎年2月を、全国生活習慣病予防月間とし、テーマを定め、講演会や関連団体、企業との協力関係のもと、全国的な啓発活動を行っています。

保健指導の現場でも役立つ、ポスター・リーフレット等の啓発資材配布などを行っています。

※一無:禁煙 二少:少食、少酒 三多:多動、多休、多接

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。