②くすりが台なし? 薬剤を牛乳で飲むと何が起こるか

本連載では「大人」でも意外と知らない「薬」の知識やセルフメディケーションの基本を、加藤哲太先生(日本くすり教育研究所 代表理事)にご解説いただきます。

保健指導や健康だよりで取り上げたい「薬」の話題を隔月ペースで紹介しますので、ぜひご自身の学習、業務での情報発信にご活用ください。

胃で溶けず、腸で溶ける「腸溶性製剤」

今回は、胃では溶けず、腸で溶けるようにした製剤(腸溶性製剤)を取り上げます。

製剤の過程においては、薬が本来持つ有効性・安全性を損なわないことはもちろん、副作用を出現しにくくさせたりするための工夫がなされています。もし薬の有効成分が胃で溶け出してしまうと、期待された効果を発揮できなかったり、胃酸によって効力を失ったり、胃を荒らしたりする場合に用いられるのが、「腸溶性製剤」です。

このような工夫がなされた錠剤を、粉にする/カプセルを開ける/噛んでしまうと、当然トラブルが発生します。また、飲み方にも注意しなければなりません。

「腸溶性製剤」の特徴

腸溶性製剤は、有効成分を胃内で放出せず、主として小腸内で放出するよう設計された製剤です。

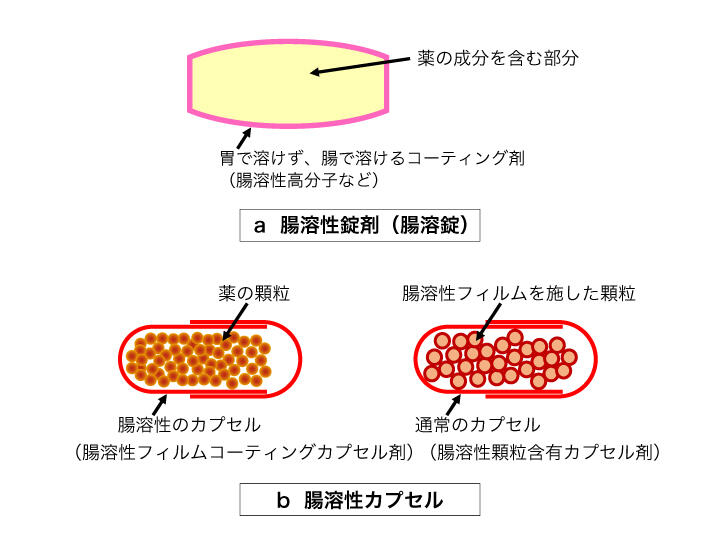

◯腸溶性錠剤(腸溶錠)

胃酸の低pHでは溶けず、中性付近で溶解する高分子を用いてコーティングします(図1-a)。

◯腸溶性カプセル

腸溶性カプセルに薬の顆粒を入れたもの(腸溶性フィルムコーティングカプセル剤)と、カプセルはそのままで、腸溶性フィルムを施した顆粒を入れたもの(腸溶性顆粒含有カプセル剤)とがあります(図1-b)。

図1 腸溶性製剤の構造

「腸溶性錠剤」の溶け方

腸溶性製剤は、臓器ごとのpHの違いを利用して、どこで溶けるかをコントロールしています。

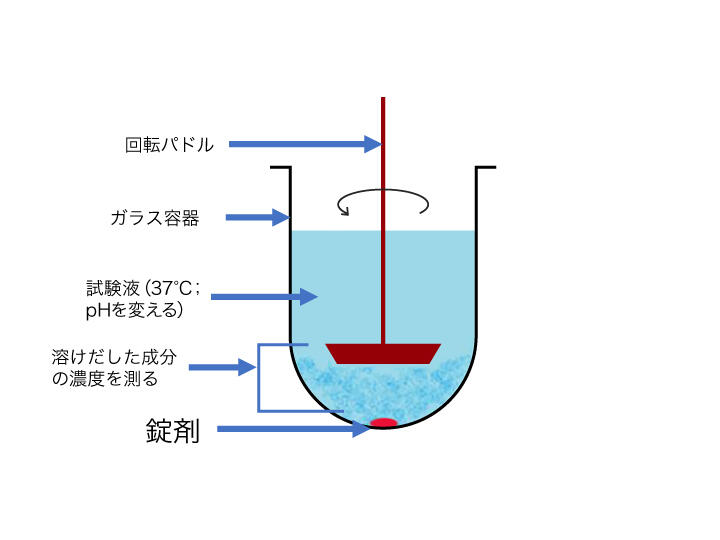

錠剤やカプセル剤の溶け方は、溶出試験装置(パドル法)(図2)で調べています。

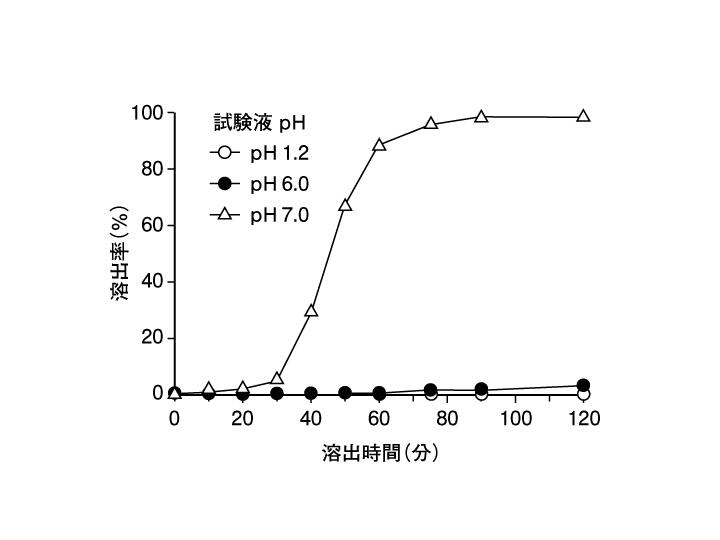

腸溶性の高分子(メタクリル酸コポリマーS)でコーティングした製剤の溶出パターンは、図3のようになります。pH6.0までは成分がほとんど溶出せず、pH7.0では溶け出すのが分かります。

図2 溶出試験装置(パドル法)

図3 腸溶性製剤の溶出曲線(第104回 薬剤師国家試験問題より)

胃内のpHは通常1.0~2.0で、腸のpHは7.0~8.0です。したがって、腸溶性製剤は腸へ行って初めて溶けます。

本サイトに掲載されている記事・写真・図表の無断転載を禁じます。